LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。

てんかんの診断をうけているかたにとって、医療脱毛をうけられるかどうかは大きな関心事のひとつです。 多くのクリニックで施術を断られてしまい、あきらめかけているかたも少なくありません。 しかし、適切な準備と安全管理のもとでは、てんかんがあっても医療脱毛をうけることは可能です。

日本には約60万人から100万人のてんかん患者さんがいるとされ、そのうち約70%のかたは薬物療法により発作をコントロールできている状況です。 本記事では、てんかん患者さんが安全に医療脱毛をうけるための具体的なポイントと、施術前に確認すべき重要事項について詳しく解説していきます。 医学的根拠にもとづいた正しい知識をもつことで、不必要な不安をとりのぞき、適切な判断ができるようになるでしょう。

CONTENTS

てんかんがあっても医療脱毛は受けられる?

てんかん患者の医療脱毛の可否

てんかんの診断をうけているからといって、すべてのかたが医療脱毛をうけられないわけではありません。 実際に、日本てんかん学会では症状によっては脱毛可能であることを公式に発信しています。 国際抗てんかん連盟(ILAE)の基準によると、2年以上発作がない場合はてんかんが寛解したとみなされるため、このようなかたは比較的安全に施術をうけることができます。

てんかん患者さんのうち約70%は、適切な薬物療法により発作をコントロールできており、日常生活に支障なく過ごしています。 このような発作コントロールが良好なかたであれば、主治医の許可をえたうえで医療脱毛の施術が可能となるケースが多いのです。 ただし、個々の症状や服用薬、発作のタイプによって判断がことなるため、かならず医師との相談が必要になります。

医療脱毛をうける際の可否判断には、以下のような要素が考慮されます:

• 最後の発作からの経過期間

• 現在の発作コントロール状況

• 服用中の抗てんかん薬の種類と量

• 光過敏性の有無

• 全身状態と日常生活の自立度

• ストレスや疲労への耐性

これらの要素を総合的に評価したうえで、施術の可否が決定されることになります。

医療脱毛を断られることがある理由

多くのクリニックやエステサロンで、てんかん患者さんの施術を断る理由はいくつか存在します。 まず第一に、施術中の発作発生にたいする対応体制の不備があげられます。 万が一施術中に発作がおきた場合、適切な対応ができる医療スタッフや設備がないクリニックでは、患者さんの安全を確保できないという判断から施術を断ることがあります。

| 断られる理由 | 詳細内容 | 実際のリスク |

|---|---|---|

| 発作対応への不安 | 施術中に発作がおきた際の対応ができない | 適切な管理下では低リスク |

| 光刺激への懸念 | レーザー光による発作誘発の可能性 | 光過敏性てんかんは4,000人に1人 |

| 薬剤の影響 | 抗てんかん薬による光線過敏症のリスク | 特定の薬剤のみ該当 |

| 法的責任の回避 | トラブル時の責任問題を避けたい | 適切な同意書で対応可能 |

また、経営効率を重視するクリニックでは、通常よりも時間や配慮が必要となる患者さんの受け入れを避ける傾向があります。 しかし、これらの理由の多くは過度な心配や知識不足にもとづくものであり、適切な準備と対応により解決可能なケースがほとんどです。 実際に、てんかん専門医と連携しているクリニックでは、多くのてんかん患者さんが安全に医療脱毛をうけています。

症状コントロールが良好な場合の対応

発作コントロールが良好なてんかん患者さんの場合、医療脱毛の施術は十分に可能です。 一般的に、2年以上発作がないかたや、薬物療法により症状が安定しているかたは、主治医の許可をえることで施術をうけられます。 このような場合でも、いくつかの重要な確認事項と準備が必要になります。

まず、現在の治療状況について詳しく主治医と相談することが大切です。 服用している抗てんかん薬の種類と量、最後の発作からの経過期間、日常生活での制限事項などを明確にしておく必要があります。 これらの情報をもとに、主治医が医療脱毛の可否について判断し、必要に応じて診断書を作成してもらいます。

症状コントロールが良好な場合の施術における注意点:

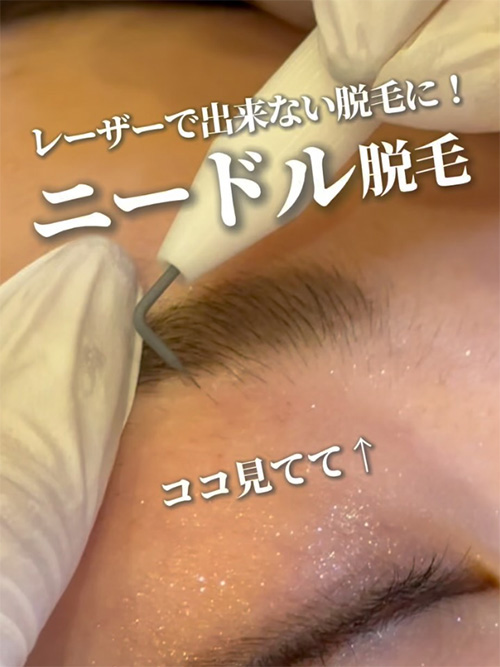

• 施術前の体調確認を徹底する

• 通常よりも出力をひかえめに設定して開始する

• 休憩をはさみながら段階的に施術をすすめる

• 施術時間を短縮し、身体への負担を軽減する

• アイガードを確実に装着し、光刺激を最小限にする

• 施術後の経過観察時間を十分にとる

これらの配慮により、症状コントロールが良好なかたであれば、安全に医療脱毛をうけることができるのです。

てんかん患者が医療脱毛を受ける際のリスクと注意点

光過敏性てんかんのリスク評価

光過敏性てんかんは、強い光刺激により発作が誘発される特殊なタイプのてんかんです。 しかし、このタイプのてんかんは全体の約4,000人に1人という非常にまれな症状であり、すべてのてんかん患者さんに該当するものではありません。 光過敏性てんかんの発作は、主に視覚をかいして脳につたわる光刺激によっておこるため、適切な対策により予防が可能です。

医療脱毛で使用されるレーザーは、波長755nmのアレキサンドライトレーザーや1,064nmのヤグレーザーが主流です。 これらの光は可視光線から近赤外線の領域にあたり、通常の光過敏性てんかんの誘発要因となる点滅光とはことなる特性をもっています。 また、施術時にはアイガードやタオルで目をしっかりと保護するため、光が直接目にはいることはありません。

光過敏性てんかんのリスクを評価する際には、以下の点を確認します:

• 過去にテレビやゲーム、ストロボなどで発作をおこした経験の有無

• 脳波検査での光刺激にたいする異常反応の有無

• 日常生活での光にたいする過敏症状の有無

• 家族に光過敏性てんかんの既往があるかどうか

• 現在の抗てんかん薬による光過敏性の抑制効果

これらの評価により、個々の患者さんのリスクレベルを判断し、適切な対策をたてることができます。

発作誘発の可能性と対策

医療脱毛の施術中に発作が誘発される可能性は、適切な管理下では非常にひくいとされています。 しかし、完全にリスクをゼロにすることはできないため、万全の対策をとることが重要です。 発作誘発のリスク要因としては、光刺激のほかに、痛み刺激、緊張やストレス、疲労などがあげられます。

| リスク要因 | 具体的な対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 光刺激 | アイガード・タオルでの確実な遮光 | 視覚への刺激を完全に遮断 |

| 痛み刺激 | 麻酔クリームの使用、出力調整 | 痛みによるストレスを軽減 |

| 緊張・ストレス | リラックスできる環境づくり、声かけ | 精神的な負担を最小限に |

| 疲労 | 施術時間の短縮、こまめな休憩 | 身体的な負担を分散 |

施術中の具体的な対策としては、照射のリズムを一定にせず、2~3Hzの規則的な刺激をさけることも重要です。 また、施術室の照明を適度にたもち、急激な明暗の変化をさけることで、視覚的な刺激を最小限におさえます。 スタッフは常に患者さんの様子を観察し、わずかな変化にも気づけるよう注意をはらう必要があります。

抗てんかん薬による光線過敏症の影響

薬剤の種類と副作用

抗てんかん薬のなかには、光線過敏症を副作用としてもつものがあります。 しかし、添付文書で光線過敏症が明確に記載されているのは、カルバマゼピン(商品名:テグレトール)など限られた薬剤のみです。 ほかの抗てんかん薬では、光線過敏症のリスクは極めてひくいとされています。

主な抗てんかん薬と光線過敏症のリスク:

• カルバマゼピン(テグレトール):光線過敏症のリスクあり、注意が必要

• フェニトイン(アレビアチン):まれに光線過敏症の報告あり

• バルプロ酸(デパケン):光線過敏症のリスクは極めてひくい

• レベチラセタム(イーケプラ):光線過敏症の報告はほとんどない

• ラモトリギン(ラミクタール):光線過敏症のリスクは極めてひくい

• ペランパネル(フィコンパ):光線過敏症の報告はない

薬剤性光線過敏症は主に紫外線によっておこることが多く、医療脱毛で使用される可視光線や近赤外線とはことなる波長です。 そのため、抗てんかん薬を服用していても、医療脱毛による光線過敏症のリスクは実際にはひくいと考えられています。 ただし、個人差があるため、初回施術時にはテスト照射をおこない、皮膚反応を確認することが推奨されます。

施術前の薬剤調整

医療脱毛をうける前に、抗てんかん薬の調整が必要かどうかは、主治医の判断によります。 基本的には、発作コントロールを優先するため、薬剤の減量や中止はおこないません。 むしろ、施術によるストレスや刺激を考慮し、一時的に薬剤を増量することもあります。

施術前の薬剤調整において重要なポイントは、血中濃度の安定です。 抗てんかん薬の血中濃度が不安定な時期は、発作がおこりやすくなるため、施術をさけるべきです。 薬剤を変更した場合は、少なくとも2週間から1か月程度の観察期間をおいてから施術をうけることが推奨されます。

薬剤調整に関する注意事項:

• 自己判断での薬剤調整は絶対におこなわない

• 主治医の指示にしたがい、規則正しく服薬をつづける

• 施術前日の飲み忘れがないよう、特に注意する

• 薬剤変更後は十分な観察期間をおく

• 体調不良時は無理せず施術を延期する

• 薬剤の相互作用についても確認しておく

これらの点に注意することで、安全に医療脱毛をうけることができます。

医療脱毛を受ける前の準備と確認事項

主治医への相談と診断書の取得

確認すべき項目リスト

主治医に相談する際には、具体的な情報をつたえることが重要です。 医療脱毛で使用されるレーザーの詳細や施術方法について、正確な情報を提供することで、適切な判断をしてもらえます。 以下のような項目を確認し、主治医につたえる必要があります。

主治医への確認項目チェックリスト:

• 使用するレーザーの種類と波長(アレキサンドライトレーザー755nm、ヤグレーザー1,064nm)

• 照射のパルス幅(3~20ミリ秒)と周波数(2~3Hz)

• 施術時間の目安(部位により15分~2時間程度)

• 施術時の体位(仰向け、うつ伏せ、横向きなど)

• 使用する麻酔の有無と種類(塗る麻酔クリームなど)

• 施術環境(個室、照明、温度管理など)

• クリニックの緊急時対応体制

これらの情報をもとに、主治医は患者さんの現在の状態と照らしあわせて、医療脱毛の可否を判断します。 また、施術をうける際の注意事項や、万が一の際の対応方法についても指示をもらうことができます。 主治医との相談は、単に許可をもらうだけでなく、安全な施術のための重要な準備過程となります。

診断書に記載してもらう内容

診断書は、医療脱毛クリニックが患者さんの状態を正確に把握し、適切な対応をとるために必要な重要書類です。 診断書には、てんかんの詳細な病状や治療経過、現在の状態などを記載してもらう必要があります。 クリニックによっては専用の診断書フォーマットを用意している場合もあるので、事前に確認しておくとよいでしょう。

| 記載項目 | 具体的な内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 診断名 | てんかんの型、分類 | 必須 |

| 最終発作日 | 最後に発作がおきた日付 | 必須 |

| 発作頻度 | 過去の発作の頻度と傾向 | 必須 |

| 服用薬 | 薬剤名、用量、服用期間 | 必須 |

| 光過敏性 | 光刺激への反応の有無 | 必須 |

| 施術許可 | 医療脱毛施術の可否判断 | 必須 |

| 注意事項 | 施術時の配慮事項 | 重要 |

診断書の有効期限についても確認が必要です。 一般的には発行から3か月以内のものが求められますが、クリニックによってことなる場合があります。 また、施術をつづける期間中に症状の変化があった場合は、あらためて診断書の更新が必要になることもあります。

クリニック選びのポイント

てんかん対応可能な施設の特徴

てんかん患者さんが安心して医療脱毛をうけられるクリニックには、いくつかの共通した特徴があります。 まず、医師が常駐しており、緊急時にすぐに対応できる体制が整っていることが重要です。 また、スタッフがてんかんについての基本的な知識をもち、適切な対応ができるよう研修をうけていることも大切なポイントです。

てんかん対応可能なクリニックの特徴:

• 医師による事前診察が充実している

• 個室での施術が可能で、プライバシーが守られる

• 緊急時の対応マニュアルが整備されている

• 救急薬(ロラゼパム、ジアゼパムなど)が常備されている

• 近隣の医療機関との連携体制がある

• てんかん専門医との協力関係がある

• 施術実績があり、経験豊富なスタッフがいる

これらの条件をみたしているクリニックであれば、安心して施術をうけることができます。 事前のカウンセリングで、これらの点について確認し、不安な点は遠慮なく質問することが大切です。 また、初回は短時間のテスト照射からはじめるなど、段階的なアプローチをとってくれるクリニックを選ぶとよいでしょう。

使用機器と施術方法の確認

医療脱毛に使用される機器には、さまざまな種類があります。 てんかん患者さんにとっては、機器の特性を理解し、自分にあったものを選ぶことが重要です。 熱破壊式と蓄熱式では照射方法がことなり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

主な医療脱毛機器の特徴と選択基準:

• アレキサンドライトレーザー(755nm):メラニンへの反応が高く、効果的だが痛みがやや強い

• ダイオードレーザー(800~810nm):バランスがよく、さまざまな肌質に対応可能

• ヤグレーザー(1,064nm):深達度が高く、色素沈着のある肌にも使用可能

• 熱破壊式:瞬間的に高出力で照射、1回の効果は高いが刺激も強い

• 蓄熱式:低出力で連続照射、刺激は少ないが回数が必要

てんかん患者さんの場合、初回は出力をおさえめにし、徐々にあげていく方法が推奨されます。 また、照射間隔を規則的にせず、ランダムにすることで、周期的な刺激による発作誘発のリスクをさげることができます。 使用する機器の特性について、十分な説明をうけ、納得したうえで施術をうけることが大切です。

クリニックでの対応体制と安全管理

てんかん患者への施術体制

てんかん患者さんへの施術には、通常よりも慎重な対応が必要です。 クリニックでは、事前の準備から施術後のフォローまで、一貫した安全管理体制をとることが重要です。 スタッフ全員がてんかんについての基本知識をもち、緊急時の対応方法を把握している必要があります。

施術前の準備として、まず患者さんの詳細な問診をおこないます。 当日の体調、前夜の睡眠時間、服薬状況、食事の有無などを確認し、施術に問題がないかを判断します。 また、施術室の環境を整え、万が一発作がおきた場合にそなえて、安全な空間を確保しておきます。

施術体制における重要なポイント:

• 医師による施術前の最終確認

• 看護師またはトレーニングをうけたスタッフの立ち会い

• バイタルサインのモニタリング機器の準備

• 静脈路確保の準備(必要に応じて)

• 救急カートの配置と薬剤の確認

• 施術記録の詳細な記載

• 施術後の観察時間の確保(最低30分)

これらの体制により、安全性を最大限に高めることができます。

施術中のモニタリングと配慮事項

施術中は、患者さんの状態を常に観察し、わずかな変化も見逃さないようにする必要があります。 スタッフは患者さんの表情、呼吸、体動などに注意をはらい、異常があればすぐに対応できるよう準備しておきます。 また、患者さんとのコミュニケーションを大切にし、不安や緊張を和らげるよう配慮します。

| 観察項目 | 確認内容 | 対応方法 |

|---|---|---|

| 意識レベル | 会話の反応、指示への従命 | 異常時は即座に施術中止 |

| 呼吸状態 | 呼吸数、リズム、深さ | 異常パターンの早期発見 |

| 筋緊張 | 四肢の硬直、けいれんの有無 | 前兆症状の察知 |

| 顔色 | 蒼白、紅潮、チアノーゼ | 循環状態の把握 |

| 発汗 | 冷汗、異常な発汗 | 自律神経症状の確認 |

施術中の環境管理も重要です。 室温を快適にたもち、照明は明るすぎず暗すぎない適度なレベルに調整します。 また、急激な音や光の変化をさけ、リラックスできる雰囲気をつくることで、ストレスによる発作誘発のリスクをさげます。

緊急時の対応プロトコル

軽度発作時の対応手順

軽度の発作(意識がたもたれ、会話が可能な状態)がおきた場合の対応手順を、スタッフ全員が把握しておく必要があります。 まず、施術を即座に中止し、患者さんを安全な場所に移動させます。 このとき、あわてず落ち着いて行動することが、患者さんの不安を軽減することにつながります。

軽度発作時の具体的な対応手順:

• 施術を即座に中止し、レーザー機器の電源をきる

• 患者さんに声をかけ、意識レベルを確認する

• 安全な場所(床またはベッド)に誘導する

• 締めつけのある衣類をゆるめる

• バイタルサインを測定し、記録する

• 医師に報告し、指示をあおぐ

• 発作がおさまるまで観察をつづける

• 発作後は最低30分は安静にしてもらう

発作が数秒から1分程度で自然におさまり、患者さんが問題ないと判断した場合でも、その日の施術は中止します。 帰宅の際は、可能であれば家族に迎えにきてもらうか、タクシーを手配するなど、安全な帰宅方法を確保します。

重篤な発作時の処置

強直間代発作(全身けいれん発作)など、重篤な発作がおきた場合は、迅速かつ的確な対応が必要です。 まず、患者さんを安全な場所に移動させ、けがをしないよう保護します。 発作の継続時間を正確に計測し、必要に応じて救急薬を使用する準備をします。

重篤な発作時の対応プロトコル:

• 患者さんを床に横向きにねかせる(誤嚥防止のため)

• 頭部を保護し、周囲の危険物を移動する

• 口に物をいれない(舌を噛むことを防ぐためでも)

• 発作の開始時刻と継続時間を記録する

• 2分以上つづく場合は救急薬の準備をする

• 5分以上つづく、または発作が反復する場合は救急要請

• バイタルサインを継続的にモニタリング

• 発作後の意識回復を観察し、記録する

発作中は、患者さんを無理におさえつけたり、動きを制限したりしないことが重要です。 自然な動きにまかせ、けがをしないよう見守ることが基本となります。

救急薬の準備と使用方法

てんかん発作に対応するため、クリニックでは適切な救急薬を常備しておく必要があります。 主に使用されるのは、ロラゼパム(ロラピタ)やジアゼパム(セルシン)などのベンゾジアゼピン系薬剤です。 これらの薬剤は、てんかん重積状態の治療に有効であり、適切に使用することで発作を速やかに終息させることができます。

ロラゼパム(ロラピタ)の使用方法:

• 成人:4mgを静脈内投与

• 投与速度:2mg/分を目安に緩徐に投与

• 必要時:4mgを追加投与可能(総量8mgまで)

• 効果発現:投与後1~3分

• 作用持続時間:12~24時間

ジアゼパム(セルシン)の使用方法:

• 成人:5~10mgを静脈内投与

• 投与速度:1分間に5mgを目安(10秒に0.1ml)

• 最大投与量:30mgまで

• 効果発現:投与後1~3分

• 作用持続時間:15~60分

これらの薬剤を使用する際は、呼吸抑制のリスクがあるため、酸素投与の準備とバイタルサインのモニタリングが必須です。 また、薬剤の保管方法や使用期限の管理も重要であり、定期的な点検と補充が必要です。

施術を受ける際の実践的なアドバイス

施術当日の体調管理

施術当日の体調管理は、安全な医療脱毛をうけるうえで非常に重要です。 前日からの準備として、十分な睡眠時間(7~8時間)を確保し、規則正しい生活リズムをたもつことが大切です。 睡眠不足や疲労は、発作の誘因となる可能性があるため、無理なスケジュールはさけるべきです。

施術当日の朝は、いつもどおりに抗てんかん薬を服用し、軽い朝食をとることが推奨されます。 空腹状態での施術は、低血糖により体調不良をまねく可能性があるため、適度な食事をとることが大切です。 また、カフェインやアルコールなど、神経を刺激する物質の摂取はひかえめにしましょう。

施術当日のチェックポイント:

• 前夜の睡眠時間は十分か(最低6時間以上)

• 抗てんかん薬を忘れずに服用したか

• 朝食または昼食をとったか

• 体調に異変はないか(頭痛、めまい、倦怠感など)

• ストレスや不安を感じていないか

• 水分補給は十分か

• 施術時間に余裕をもって到着できるか

これらの点を確認し、ひとつでも不安がある場合は、無理せず施術を延期することも大切な判断です。

施術後のアフターケア

施術後のアフターケアは、肌のケアだけでなく、全身状態の管理も含まれます。 施術直後は、クリニックで最低30分程度の観察時間をもうけ、遅発性の反応がないか確認します。 この間、水分補給をおこない、リラックスして過ごすことが大切です。

施術後の肌は、一時的に敏感になっているため、適切なケアが必要です。 冷却パックなどで肌をクーリングし、保湿剤をしっかりと塗布します。 また、紫外線をさけるため、日焼け止めの使用や、直射日光をさける工夫も必要です。

| 期間 | ケア内容 | 注意事項 |

|---|---|---|

| 当日 | 冷却、保湿、安静 | 激しい運動、入浴をさける |

| 翌日~3日 | 保湿継続、日焼け対策 | かゆみや赤みの観察 |

| 1週間 | 通常のスキンケア | 異常があれば連絡 |

| 2週間以降 | 次回施術の準備 | 体調管理の継続 |

施術後数日間は、体調の変化に注意をはらい、いつもとちがう症状があれば、すぐにクリニックに連絡することが大切です。 また、次回の施術までの間も、規則正しい生活と適切な服薬管理をつづけることで、安全に治療をつづけることができます。

継続的な治療における注意点

発作記録の重要性

医療脱毛を継続的にうけるうえで、発作記録をつけることは非常に重要です。 発作の有無だけでなく、前兆症状や体調の変化なども記録することで、自分の状態を客観的に把握できます。 この記録は、主治医やクリニックのスタッフと情報を共有する際にも役立ちます。

発作記録に記載すべき項目:

• 日時:発作がおきた正確な日時

• 持続時間:発作がつづいた時間

• 発作の種類:部分発作、全般発作など

• 前兆症状:発作前にかんじた異変

• 誘因:考えられる発作の引き金

• 対処:どのように対応したか

• 回復時間:通常の状態にもどるまでの時間

• 施術との関連:施術前後の発作の有無

これらの記録をもとに、施術のタイミングや方法を調整することができます。 たとえば、月経周期や季節の変わり目に発作がおきやすい傾向がある場合は、その時期の施術をさけるなどの対策がとれます。

中断・再開の判断基準

医療脱毛の治療を中断すべきか、再開してよいかの判断は、慎重におこなう必要があります。 発作がおきた場合や、体調不良がつづく場合は、一時的に治療を中断し、状態が安定してから再開することが基本です。 この判断は、主治医とクリニックの医師の両方の意見をきいて決定します。

治療中断を検討すべき状況:

• 2年以上なかった発作が再発した場合

• 抗てんかん薬の変更や調整が必要になった場合

• ほかの病気の治療が優先される場合

• 妊娠や授乳期間中

• 精神的ストレスが強い時期

• 生活環境の大きな変化があった場合

治療再開の判断基準:

• 発作が3か月以上おきていない

• 薬物療法が安定している

• 体調が良好で日常生活に支障がない

• 主治医の許可がえられている

• 精神的に落ち着いている

• 十分な休養がとれている

これらの基準をもとに、無理のない範囲で治療をすすめることが大切です。 医療脱毛は長期的な治療となるため、あせらず、自分のペースで継続することが成功への鍵となります。

まとめ

てんかんがあっても、適切な準備と管理のもとでは医療脱毛をうけることは十分に可能です。 重要なのは、自分の状態を正確に把握し、主治医やクリニックと密接に連携をとりながら、安全性を最優先に考えることです。 発作が2年以上なく、薬物療法により症状がコントロールされているかたの多くは、問題なく施術をうけています。

医療脱毛をうける際には、光過敏性のリスク評価、適切なクリニック選び、緊急時の対応体制の確認など、さまざまな準備が必要です。 しかし、これらの準備をしっかりとおこなうことで、安全に、そして効果的に脱毛治療をうけることができます。 てんかんを理由に医療脱毛をあきらめる必要はありません。

最後に、医療脱毛は美容的な側面だけでなく、日常生活の質を向上させる治療でもあります。 てんかんとともに生活しているかたも、適切な医療サポートをうけながら、自分らしい選択をする権利があります。 不安や疑問がある場合は、遠慮なく医療スタッフに相談し、納得したうえで治療をすすめていくことが、成功への第一歩となるでしょう。

LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。

.jpg)