LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。

「ほくろがあるけれど、医療脱毛はできるのかな?」と不安に思っていませんか。 実は、ほくろがあっても医療脱毛を受けることは可能です。 ただし、ほくろの大きさや色の濃さ、隆起の有無などによって、施術方法が変わってきます。

本記事では、医療脱毛とほくろの関係について、基本的な知識から具体的な施術方法、起こりうるリスクまで詳しく解説します。 ほくろへの対処法を正しく理解することで、安全で効果的な医療脱毛を受けられるようになるでしょう。 ほくろがある方でも、適切な方法を選べば、理想の肌を手に入れることができます。

CONTENTS

医療脱毛とほくろの基本知識

ほくろがあっても医療脱毛は可能

医療脱毛を検討している方の中には、「ほくろがあると脱毛できない」という誤解を持っている方が少なくありません。 しかし、実際にはほくろがあっても医療脱毛を受けることは十分に可能です。 多くのクリニックでは、ほくろの状態に応じた適切な対処法を用いて、安全に施術を行っています。

ほくろがある場合の医療脱毛では、主に以下のような方法が採用されています。 まず、ほくろの部分を保護シールで覆って施術する方法があります。 次に、ほくろを避けながら周囲の部分にレーザーを照射する方法も一般的です。 さらに、ほくろの色が薄い場合は、レーザーの出力を調整して慎重に施術することもあります。

重要なのは、ほくろの存在が医療脱毛の絶対的な障害にはならないということです。 適切な技術と経験を持つ医療機関であれば、ほくろがある方でも安全に脱毛施術を受けられます。 ただし、ほくろの状態によっては特別な配慮が必要になるため、事前のカウンセリングでしっかりと相談することが大切です。

医療脱毛を受ける際のほくろへの対応方法:

- 保護シールでほくろを覆う

- ほくろを避けて照射する

- レーザー出力を調整する

- ニードル脱毛に切り替える

- ほくろ除去後に脱毛する

医療脱毛レーザーの仕組みとメラニン色素

医療脱毛で使用されるレーザーは、特定の波長の光を利用して毛根を破壊する仕組みになっています。 このレーザー光は、黒い色素であるメラニンに選択的に吸収される性質を持っています。 毛根に含まれるメラニン色素がレーザー光を吸収すると、光エネルギーが熱エネルギーに変換され、毛を生やす組織を破壊します。

医療脱毛で使用される主なレーザーには、アレキサンドライトレーザー、ダイオードレーザー、ヤグレーザーなどがあります。 これらのレーザーは、それぞれ異なる波長を持ち、メラニンへの吸収率も異なります。 一般的に、波長が短いほどメラニンへの吸収率が高く、波長が長いほど皮膚の深部まで到達しやすくなります。

レーザー脱毛の効果を最大限に引き出すためには、毛周期に合わせた施術が重要です。 成長期の毛にはメラニン色素が豊富に含まれているため、レーザーが効果的に作用します。 一方、退行期や休止期の毛にはメラニン色素が少ないため、レーザーの効果が限定的になります。

| レーザーの種類 | 波長 | 特徴 | ぼくろへの影響 |

|---|---|---|---|

| アレキサンドライトレーザー | 755nm | メラニン吸収率が高い | ぼくろに強く反応する |

| ダイオードレーザー | 800〜810nm | バランスが良い | 中程度の反応 |

| ヤグレーザー | 1,064nm | 深部到達性が高い | ぼくろへの反応は弱い |

ほくろにレーザーが反応する理由

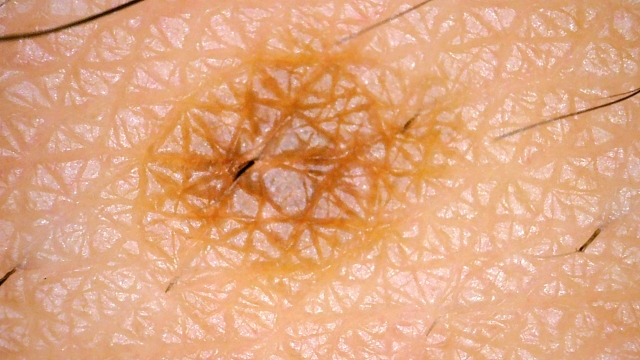

ほくろは、メラノサイトと呼ばれるメラニン色素を作る細胞が集まってできた良性の腫瘍です。 つまり、ほくろには大量のメラニン色素が含まれているため、医療脱毛のレーザーが強く反応してしまうのです。 この反応により、ほくろの部分に過剰な熱が発生し、火傷などのトラブルを引き起こす可能性があります。

ほくろの色が濃いほど、含まれるメラニン色素の量も多くなります。 そのため、黒いほくろや茶色の濃いほくろは、薄い色のほくろよりもレーザーに強く反応します。 また、ほくろの大きさも重要な要素で、大きなほくろほど熱が集中しやすく、リスクが高くなります。

医療脱毛のレーザーがほくろに照射された場合、以下のような現象が起こります。 まず、ほくろのメラニン色素がレーザー光を吸収し、急激に温度が上昇します。 次に、この熱によってほくろ周辺の組織がダメージを受け、炎症反応が起こります。 最悪の場合、深い火傷になり、瘢痕(はんこん)や色素沈着を残す可能性もあります。

ほくろへのレーザー反応を避けるべき理由:

- 過剰な熱の発生による火傷リスク

- 炎症による腫れや痛み

- 色素沈着や瘢痕形成の可能性

- ほくろの悪性化リスク(極めて稀)

- 施術後の回復期間の長期化

ほくろへのレーザー照射で起こるリスク

腫れや赤みなどの炎症反応

医療脱毛のレーザーがほくろに照射されると、最も一般的に起こる反応が腫れや赤みなどの炎症症状です。 これは、レーザーの熱エネルギーによってほくろとその周辺の組織が刺激を受けることで発生します。 通常、このような炎症反応は一時的なもので、適切な処置を行えば数日から1週間程度で改善します。

炎症反応の程度は、レーザーの出力やほくろの大きさ、色の濃さによって異なります。 軽度の場合は、ほくろの周りがわずかに赤くなる程度で済みますが、重度の場合は大きく腫れ上がることもあります。 特に、顔のほくろに炎症が起きた場合は、見た目の問題から日常生活に支障をきたす可能性もあります。

炎症反応を最小限に抑えるためには、施術直後の適切なケアが重要です。 まず、照射部位を冷却することで、熱による炎症の拡大を防ぐことができます。 また、医師から処方される抗炎症薬を使用することで、症状の悪化を防ぎ、回復を早めることができます。

| 炎症の程度 | 症状 | 回復期間 | 必要な処置 |

|---|---|---|---|

| 軽度 | わずかな赤み | 1〜3日 | 冷却のみ |

| 中度 | 赤み・軽い腫れ | 3〜7日 | 冷却・外用薬 |

| 重度 | 強い腫れ・痛み | 7〜14日 | 冷却・内服薬・外用薬 |

火傷のリスクと対処法

ほくろへの直接的なレーザー照射で最も深刻なリスクは、火傷の発生です。 医療脱毛で使用されるレーザーは、通常の肌には安全な出力に設定されていますが、メラニン色素が集中しているほくろには過剰な熱が発生します。 この熱により、表皮から真皮にかけて火傷が生じ、水ぶくれや強い痛みを伴うことがあります。

火傷の程度は、I度からIII度まで分類されます。 I度火傷は表皮のみの損傷で、赤みと軽い痛みが特徴です。 II度火傷になると、水ぶくれができ、強い痛みを伴います。 最も重篤なIII度火傷では、皮膚の全層が損傷し、神経も破壊されるため痛みを感じなくなります。

火傷が発生した場合の対処法として、まず患部を流水で15~20分間冷却することが重要です。 次に、清潔なガーゼで患部を保護し、速やかに医療機関を受診する必要があります。 自己判断で軟膏を塗ったり、水ぶくれを潰したりすることは、感染のリスクを高めるため避けるべきです。

火傷を防ぐための予防策:

- 事前のパッチテストの実施

- ほくろの適切な保護

- レーザー出力の慎重な調整

- 経験豊富な施術者の選択

- 施術前の十分な問診

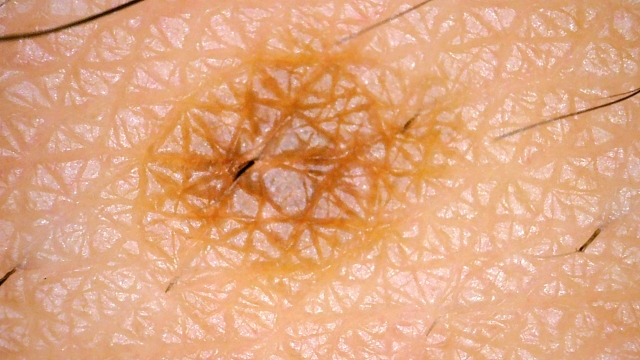

かさぶたの形成とその後の経過

ほくろにレーザーが照射されると、多くの場合、かさぶたが形成されます。 これは、レーザーの熱によってほくろの表面が焼けることで起こる現象です。 かさぶたは、損傷を受けた組織を保護し、新しい皮膚の再生を促す重要な役割を果たしています。

かさぶたの形成過程は、まずレーザー照射直後にほくろの表面が黒く焦げたような状態になります。 その後、1~2日かけて徐々に硬いかさぶたが形成されていきます。 このかさぶたは、通常7~14日程度で自然に剥がれ落ち、その下から新しい皮膚が現れます。

かさぶたができた際の最も重要な注意点は、無理に剥がさないことです。 かさぶたを早期に剥がしてしまうと、傷の治りが遅くなるだけでなく、瘢痕や色素沈着を残すリスクが高まります。 また、かさぶたがある間は、患部を清潔に保ち、適度に保湿することも大切です。

かさぶたケアの重要ポイント:

- 自然に剥がれるまで触らない

- 清潔を保つ(やさしく洗浄)

- 適度な保湿を心がける

- 紫外線から保護する

- 医師の指示に従った外用薬の使用

ほくろの色が変化する可能性

医療脱毛のレーザーがほくろに照射されると、ほくろの色が変化することがあります。 最も一般的なのは、ほくろの色が薄くなる現象です。 これは、レーザーの熱によってメラニン色素が破壊されることで起こります。

色の変化パターンには、いくつかの種類があります。 まず、ほくろ全体が均一に薄くなるケースがあります。 次に、ほくろの一部だけが薄くなり、まだら模様になることもあります。 また、かさぶたが剥がれた後に、ほくろが完全に消失することもあります。

一方で、稀にほくろの色が濃くなることもあります。 これは、炎症後色素沈着と呼ばれる現象で、炎症反応によってメラニン色素の産生が促進されることが原因です。 通常、この色素沈着は時間とともに改善しますが、完全に元の色に戻らない場合もあります。

| 色の変化 | 頻度 | 原因 | 予後 |

|---|---|---|---|

| 薄くなる | 高い | メラニン破壊 | 不可逆的 |

| 消失する | 中程度 | 完全なメラニン破壊 | 不可逆的 |

| 濃くなる | 低い | 炎症後色素沈着 | 改善可能 |

| まだらになる | 中程度 | 部分的メラニン破壊 | 不可逆的 |

医療脱毛で照射可能なほくろの条件

大きさによる判断基準(5mm以下)

医療脱毛において、ほくろへの照射可否を判断する最も重要な基準の一つが大きさです。 一般的に、直径5mm以下のほくろであれば、条件によっては照射可能とされています。 この5mmという基準は、多くのクリニックで採用されている安全性を考慮した目安です。

なぜ5mmが基準になるのかというと、ほくろが大きくなるほど、レーザーが吸収される面積が増え、発生する熱量も多くなるからです。 5mmを超える大きなほくろにレーザーを照射すると、熱が集中しすぎて深い火傷を引き起こすリスクが高まります。 また、大きなほくろは悪性腫瘍の可能性も考慮する必要があるため、慎重な対応が求められます。

ただし、5mm以下であっても、すべてのほくろに照射できるわけではありません。 ほくろの色の濃さや隆起の有無、位置なども総合的に判断する必要があります。 特に、2~3mm程度の小さなほくろで、色が薄く平坦なものであれば、比較的安全に照射できる可能性が高くなります。

ほくろの大きさ別の対応方法:

- 1mm以下:通常通り照射可能な場合が多い

- 1~3mm:色と隆起を確認して判断

- 3~5mm:慎重な判断が必要、保護推奨

- 5mm以上:原則として照射不可

- 10mm以上:専門医への相談を推奨

色の濃さによる照射の可否

ほくろの色の濃さは、医療脱毛の照射可否を決定する重要な要素です。 色が濃いほくろほど、メラニン色素を多く含んでいるため、レーザーに強く反応します。 逆に、薄い茶色やグレーがかったほくろは、メラニン色素が少ないため、比較的安全に照射できる可能性があります。

色の濃さを判断する際は、以下のような分類が用いられます。 まず、黒色のほくろは最もメラニン色素が多く、レーザー照射のリスクが高いとされています。 次に、濃い茶色のほくろも、相当量のメラニン色素を含んでいるため注意が必要です。 一方、薄い茶色やベージュに近い色のほくろは、照射可能な場合があります。

また、ほくろの色の均一性も重要な判断基準となります。 色が均一なほくろは、レーザーの反応も予測しやすく、安全性の評価がしやすくなります。 しかし、色にムラがあったり、部分的に濃淡があるほくろは、レーザーの反応が不均一になるため、より慎重な対応が必要です。

| ほくろの色 | メラニン量 | 照射リスク | 推奨対応 |

|---|---|---|---|

| 黒色 | 非常に多い | 高い | 照射不可 |

| 濃い茶色 | 多い | やや高い | 保護推奨 |

| 薄い茶色 | 中程度 | 中程度 | 条件付き照射可 |

| ベージュ | 少ない | 低い | 照射可能 |

隆起の有無と施術への影響

ほくろの隆起の有無は、医療脱毛の安全性を左右する重要な要因です。 平坦なほくろと比較して、隆起しているほくろは、レーザー照射によるリスクが格段に高くなります。 これは、隆起部分により多くの細胞が集まっており、熱が集中しやすいためです。

隆起したほくろにレーザーを照射すると、表面だけでなく深部まで熱が伝わりやすくなります。 その結果、深い火傷を引き起こしたり、瘢痕を形成したりするリスクが高まります。 また、隆起したほくろは、その形状から完全に保護することが難しく、照射時の安全確保が困難です。

医学的には、隆起したほくろは「母斑細胞母斑」と呼ばれることが多く、皮膚の深い層まで母斑細胞が存在しています。 このようなほくろにレーザーを照射すると、深部の細胞まで熱ダメージが及び、予期せぬ合併症を引き起こす可能性があります。 そのため、多くのクリニックでは、隆起したほくろへの照射は原則として行いません。

隆起の程度による対応:

- 完全に平坦:条件により照射可能

- わずかな隆起(1mm未満):慎重な判断が必要

- 明確な隆起(1mm以上):照射不可

- 半球状の隆起:絶対的禁忌

- 有茎性(茎がある):専門医への相談必須

医師による最終的な判断の重要性

医療脱毛におけるほくろへの対応は、最終的に医師の専門的な判断に委ねられます。 これまで述べてきた大きさ、色、隆起などの基準は、あくまで一般的な目安であり、個々のケースでは総合的な判断が必要です。 経験豊富な医師は、ほくろの状態だけでなく、患者の肌質や体質、既往歴なども考慮して、最適な施術方法を決定します。

医師による診察では、まず視診によってほくろの性状を詳細に観察します。 必要に応じて、ダーモスコピーと呼ばれる拡大鏡を使用して、ほくろの内部構造を確認することもあります。 また、悪性腫瘍の可能性が疑われる場合は、皮膚科専門医への紹介や生検の実施も検討されます。

さらに、医師は患者一人ひとりのニーズや希望も考慮します。 例えば、美容的に気になるほくろがある場合、脱毛と同時にほくろ除去を提案することもあります。 また、ほくろの位置によっては、多少の脱毛効果を犠牲にしても、安全性を優先した施術計画を立てることもあります。

医師の判断で考慮される要素:

- ほくろの臨床的特徴

- 患者の肌質・体質

- 既往歴・アレルギー歴

- 使用するレーザー機器の特性

- 患者の希望と期待値

ほくろがある部位の医療脱毛方法

保護シールでほくろを隠す方法

医療脱毛において、ほくろを保護する最も一般的な方法が、専用の保護シールを使用することです。 この方法は、簡単で確実にほくろをレーザーから守ることができるため、多くのクリニックで採用されています。 使用されるシールは、必ず白色のものでなければならず、これはレーザー光を反射して吸収を防ぐためです。

保護シールの貼り方にも、いくつかの重要なポイントがあります。 まず、ほくろよりも一回り大きいサイズのシールを選び、ほくろ全体を完全に覆うように貼ります。 シールの端がしっかりと密着していることを確認し、施術中に剥がれないようにすることが大切です。 また、複数のほくろが近接している場合は、それぞれを個別に保護するか、大きめのシールでまとめて覆うこともあります。

保護シールを使用することのメリットは、ほくろ周辺ギリギリまで脱毛できることです。 ほくろを避けて照射する方法と比較して、より広範囲の脱毛が可能になります。 ただし、シールの厚みによってレーザーの照射角度が制限されることもあるため、施術者の技術が重要になります。

| シールの種類 | 特徴 | 適応 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 円形シール | 扱いやすい | 小さなほくろ | サイズ選択が重要 |

| 四角形シール | カットして使用 | 大きなほくろ | 密着性の確認 |

| 医療用テープ | 柔軟に対応可能 | 不規則な形 | 白色限定 |

| 専用保護材 | 高い保護効果 | すべてのほくろ | コストが高い |

ほくろを避けて照射する技術

熟練した施術者は、保護シールを使用せずに、ほくろを避けながらレーザー照射を行う技術を持っています。 この方法は、施術者の経験と技術力が求められますが、シールによる煩わしさがなく、スムーズな施術が可能です。 特に、小さなほくろが点在している場合や、施術部位が狭い場合に有効な方法です。

ほくろを避ける照射技術では、レーザーのハンドピースを正確にコントロールすることが重要です。 施術者は、ほくろの位置を常に把握しながら、その周囲にレーザーを照射していきます。 この際、ほくろから最低でも2~3mmの安全マージンを確保することが推奨されています。

また、最新の医療脱毛機器の中には、スポットサイズを調整できるものもあります。 これにより、ほくろの大きさに応じて照射範囲を細かく調整し、より精密な施術が可能になります。 ただし、この方法では、ほくろ周辺の毛が完全に脱毛できない可能性があることを理解しておく必要があります。

ほくろを避ける照射のポイント:

- 事前のマーキングで位置を明確化

- 適切な安全マージンの確保

- 照射角度の工夫

- スポットサイズの調整

- 複数回の施術で補完

レーザー出力を調整した施術

ほくろの状態によっては、レーザーの出力を調整することで、安全に施術を行うことができます。 この方法は、主に色の薄いほくろや、ごく小さなほくろに対して適用されます。 通常の出力では強すぎる反応が起こる可能性があるため、段階的に出力を下げて、最適なレベルを見つけていきます。

出力調整の際は、まずテスト照射を行うことが一般的です。 ほくろの端の方に低出力でレーザーを照射し、反応を観察します。 問題がなければ徐々に照射範囲を広げていきますが、少しでも異常な反応が見られた場合は、直ちに中止します。

ただし、出力を下げることには、脱毛効果が低下するというデメリットもあります。 低出力では、毛根に十分なダメージを与えられず、脱毛効果が不十分になる可能性があります。 そのため、この方法を選択する場合は、通常よりも多くの施術回数が必要になることを理解しておく必要があります。

出力調整の段階的アプローチ:

- 通常の30%程度から開始

- 反応を見ながら10%ずつ上昇

- 最大でも通常の70%程度まで

- 複数回の施術で効果を積み重ねる

- 定期的な経過観察の実施

施術前の確認事項と準備

医療脱毛を受ける前には、ほくろに関する十分な確認と準備が必要です。 まず、カウンセリングの段階で、自分のほくろの位置と数を正確に伝えることが重要です。 可能であれば、事前に写真を撮影しておき、医師に見せることで、より詳細な施術計画を立てることができます。

施術当日の準備として、ほくろ周辺の毛の処理方法にも注意が必要です。 通常、医療脱毛前には施術部位の剃毛が必要ですが、ほくろ周辺は慎重に行う必要があります。 カミソリでほくろを傷つけてしまうと、施術ができなくなる可能性があるため、電気シェーバーの使用が推奨されます。

また、施術前の肌状態も重要な確認事項です。 日焼けをしていたり、肌が乾燥していたりすると、レーザーの反応が強くなる可能性があります。 特に、ほくろ周辺の肌は敏感になりやすいため、十分な保湿ケアを行い、良好な肌状態を保つことが大切です。

| 確認項目 | 内容 | 準備方法 |

|---|---|---|

| ほくろの記録 | 位置・大きさ・色 | 写真撮影・メモ作成 |

| 肌の状態 | 日焼け・乾燥・傷 | 保湿・日焼け止め |

| アレルギー | 過去の反応歴 | 医師への申告 |

| 服薬状況 | 光線過敏症の薬 | 事前に相談 |

ほくろ自体の脱毛を希望する場合の選択肢

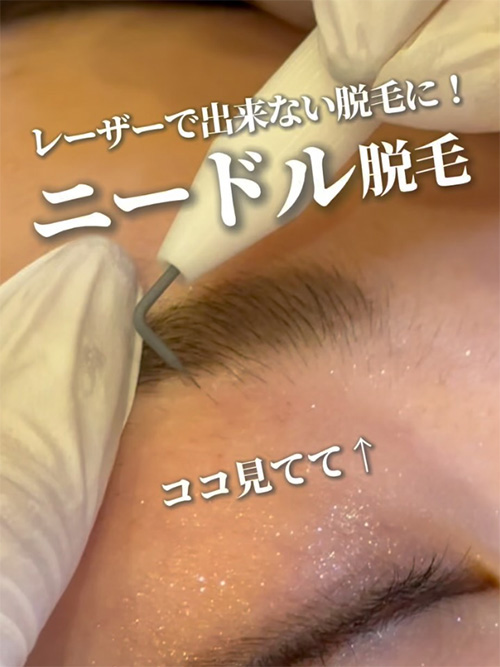

ニードル脱毛(針脱毛)の特徴とメリット

ニードル脱毛は、電気針を使用した脱毛方法で、ほくろから生えている毛の処理に最適な選択肢です。 この方法は、毛穴に細い針を挿入し、電流を流すことで毛根を破壊します。 レーザー脱毛とは異なり、メラニン色素に依存しないため、ほくろの色や濃さに関係なく施術が可能です。

ニードル脱毛の最大のメリットは、確実性の高さです。 一本一本の毛を個別に処理するため、取り残しがなく、永久脱毛効果が期待できます。 また、ほくろだけでなく、白髪や金髪など、レーザーが反応しにくい毛にも効果的です。

施術の流れとしては、まず毛穴の位置を正確に特定します。 次に、極細の絶縁針を毛穴に挿入し、毛根部分に到達させます。 そして、適切な強さの電流を流し、毛を作る組織を破壊します。 この一連の作業を、すべての対象となる毛に対して行います。

ニードル脱毛の特徴一覧:

- メラニン色素に関係なく施術可能

- 一本ずつ確実に処理

- 永久脱毛効果が高い

- 細かい部分の調整が可能

- 技術者の熟練度が重要

メラニン色素に関係なく施術可能

ニードル脱毛の最も優れた点は、メラニン色素の有無や量に左右されないことです。 レーザー脱毛が黒い色素に反応する原理を利用しているのに対し、ニードル脱毛は物理的に毛根を破壊します。 そのため、真っ黒なほくろから生えている毛でも、安全かつ効果的に脱毛することができます。

この特性により、以下のような状況でも脱毛が可能になります。 まず、大きくて濃いほくろから生えている太い毛の処理ができます。 次に、複数のほくろが密集している部位でも、個別に対応可能です。 さらに、隆起したほくろや、不規則な形状のほくろにも対応できます。

また、ニードル脱毛は肌の色にも影響されません。 日焼けした肌や、もともと肌の色が濃い方でも、安全に施術を受けることができます。 これは、レーザー脱毛では難しいケースであり、ニードル脱毛の大きなアドバンテージといえます。

痛みと施術時間の考慮点

ニードル脱毛のデメリットとして、痛みの強さと施術時間の長さが挙げられます。 針を毛穴に挿入し、電流を流す際には、レーザー脱毛よりも強い痛みを感じることが一般的です。 特に、ほくろ周辺は神経が敏感な場合が多く、痛みを強く感じやすい傾向があります。

痛みを軽減するために、多くのクリニックでは麻酔クリームを使用します。 施術の30分前に麻酔クリームを塗布することで、痛みを大幅に軽減できます。 また、冷却装置を併用したり、施術のペースを調整したりすることで、患者の負担を減らす工夫もされています。

施術時間については、一本あたり数秒から数十秒かかるため、処理する毛の本数によって大きく変わります。 例えば、ほくろから生えている毛が10本程度であれば、30分程度で完了しますが、広範囲にわたる場合は数時間かかることもあります。 そのため、計画的に施術を受ける必要があります。

| 部位 | 平均的な痛みレベル | 施術時間(10本あたり) | 麻酔の推奨 |

|---|---|---|---|

| 顔のほくろ | 高い | 20〜30分 | 強く推奨 |

| 体のほくろ | 中程度 | 15〜25分 | 推奨 |

| 手足のほくろ | やや高い | 20〜30分 | 推奨 |

ほくろ除去後の医療脱毛

ほくろそのものが気になる場合や、ほくろから生えている毛を完全に処理したい場合は、まずほくろを除去してから医療脱毛を行う方法があります。 この方法は、根本的な解決策として多くの患者に選ばれています。 ほくろを除去することで、その部位も含めて均一な脱毛効果を得ることができます。

ほくろ除去を選択するメリットは複数あります。 まず、脱毛の際にほくろを気にする必要がなくなり、施術がスムーズに進みます。 次に、美容的な観点から、ほくろ自体をなくしたいという希望も同時に叶えることができます。 さらに、将来的にほくろが大きくなったり、色が変化したりする心配もなくなります。

ただし、ほくろ除去後すぐに医療脱毛を行うことはできません。 除去した部位の皮膚が完全に回復するまで、十分な期間を空ける必要があります。 この待機期間を守ることで、安全で効果的な脱毛施術を受けることができます。

除去方法(電気メス・CO2レーザー)

ほくろの除去方法には、主に電気メスとCO2レーザーの2つがあります。 電気メスは、高周波電流を利用してほくろを焼灼しながら切除する方法です。 止血効果が高く、出血が少ないという特徴があり、比較的大きなほくろや隆起したほくろの除去に適しています。

CO2レーザーは、炭酸ガスレーザーとも呼ばれ、水分に吸収される特性を利用してほくろを蒸散させます。 精密な除去が可能で、周囲の正常組織へのダメージを最小限に抑えることができます。 特に、平坦なほくろや小さなほくろの除去に優れた効果を発揮します。

どちらの方法を選択するかは、ほくろの状態や患者の希望によって決定されます。 医師は、ほくろの大きさ、深さ、位置などを総合的に評価し、最適な方法を提案します。 また、除去後の傷跡を最小限にするための工夫も、方法選択の重要な要素となります。

除去方法の比較:

- 電気メス:大きなほくろに適応、即効性あり

- CO2レーザー:精密な除去可能、傷跡が目立ちにくい

- 両方とも局所麻酔使用で痛みは最小限

- 施術時間は5~30分程度

- アフターケアが重要

除去後の待機期間(約6ヶ月)

ほくろ除去後、医療脱毛を開始するまでには、約6ヶ月の待機期間が必要です。 この期間は、除去部位の皮膚が完全に再生し、正常な状態に戻るために必要な時間です。 早期に脱毛を開始すると、まだ脆弱な新生皮膚にダメージを与える可能性があります。

待機期間中は、適切なアフターケアを継続することが重要です。 除去後1~2週間は、傷口を清潔に保ち、処方された軟膏を塗布します。 その後も、紫外線対策を徹底し、色素沈着を防ぐ必要があります。 また、定期的に医師の診察を受け、回復状況を確認することも大切です。

6ヶ月という期間は、あくまで目安であり、個人差があります。 除去したほくろの大きさや深さ、個人の治癒能力によって、必要な期間は変動します。 医師が皮膚の状態を確認し、脱毛開始の適切なタイミングを判断します。

| 期間 | 皮膚の状態 | 必要なケア | 脱毛の可否 |

|---|---|---|---|

| 0〜2週間 | 傷口が開いている | 軟膏塗布・保護 | 不可 |

| 2週間〜1ヶ月 | かさぶた形成 | 保湿・紫外線対策 | 不可 |

| 1〜3ヶ月 | 新生皮膚形成 | 保湿継続 | 不可 |

| 3〜6ヶ月 | 皮膚の成熟 | 通常のスキンケア | 要相談 |

| 6ヶ月以降 | 完全回復 | 通常のケア | 可能 |

同時施術のリスク

ほくろ除去と医療脱毛を同時に行うことは、大きなリスクを伴うため推奨されません。 両方の施術が皮膚に与えるダメージが重なることで、重篤な合併症を引き起こす可能性があります。 特に、瘢痕形成、ケロイド、持続的な色素沈着などのリスクが高まります。

同時施術を避けるべき理由は、皮膚の回復能力に限界があるためです。 ほくろ除去で既にダメージを受けた皮膚に、さらにレーザーの熱エネルギーを加えることは、過度な負担となります。 この結果、正常な治癒過程が妨げられ、美容的に望ましくない結果を招く可能性があります。

また、同時施術では、それぞれの施術効果も低下する恐れがあります。 ほくろ除去部位の炎症により、脱毛レーザーの効果が不均一になったり、逆に脱毛による熱で除去部位の治癒が遅れたりすることがあります。 安全で確実な結果を得るためには、段階的なアプローチが不可欠です。

医療脱毛とほくろに関するよくある質問

医療脱毛でほくろは取れる?消える?

医療脱毛を受けることで、ほくろが取れたり消えたりすることがあるのか、多くの方が疑問に思っています。 結論から言えば、医療脱毛はほくろ除去を目的とした施術ではないため、確実にほくろを取ることはできません。 しかし、実際にはレーザーがほくろに照射された場合、ほくろが薄くなったり、部分的に消失したりすることがあります。

このような現象が起こる理由は、医療脱毛のレーザーがメラニン色素を破壊する作用を持っているためです。 ほくろもメラニン色素の集合体であるため、レーザーの影響を受けて色素が減少することがあります。 ただし、これは副次的な効果であり、すべてのほくろに起こるわけではありません。

重要なのは、医療脱毛でほくろが変化することは、本来望ましい現象ではないということです。 ほくろへのレーザー照射は火傷のリスクを伴うため、基本的には避けるべきです。 もしほくろを取りたい場合は、専門的なほくろ除去施術を受けることをお勧めします。

ほくろの変化パターン:

- 完全に消失(稀なケース)

- 色が薄くなる(比較的多い)

- 一部が欠ける(時々発生)

- 変化なし(適切に保護した場合)

- 色が濃くなる(炎症後の反応)

医療脱毛でほくろが増えることはある?

「医療脱毛を受けるとほくろが増える」という噂を聞いたことがある方もいるかもしれません。 しかし、これは医学的に根拠のない誤解です。 医療脱毛のレーザーには、ほくろを新たに作り出す作用はありません。

ほくろが増える主な原因は、紫外線への曝露です。 紫外線を浴びることで、メラノサイトが活性化し、新たなほくろが形成されることがあります。 医療脱毛のレーザーは、紫外線とは全く異なる波長の光であり、ほくろの形成を促進することはありません。

ただし、脱毛後にほくろが増えたように感じる場合があります。 これは、脱毛によって肌が滑らかになり、今まで毛で隠れていた小さなほくろが目立つようになったためです。 また、脱毛後の肌の観察頻度が増えることで、以前からあったほくろに気づくこともあります。

| 原因 | ほくろへの影響 | 頻度 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 紫外線 | 新規形成 | 高い | 日焼け止め使用 |

| 加齢 | 自然増加 | 中程度 | 定期的な観察 |

| ホルモン変化 | 色の変化 | 中程度 | 医師に相談 |

| 医療脱毛 | なし | なし | 特になし |

ほくろが多い場合の対処法

顔や体にほくろが多い方にとって、医療脱毛は特に慎重なアプローチが必要です。 しかし、ほくろが多いからといって、医療脱毛を諦める必要はありません。 適切な対処法を用いることで、安全かつ効果的な脱毛施術を受けることができます。

まず重要なのは、施術前の詳細なマッピングです。 ほくろの位置、大きさ、色、隆起の有無などを正確に記録し、施術計画を立てます。 可能であれば、デジタルカメラで撮影し、画像として保存しておくことをお勧めします。

施術方法としては、以下のようなアプローチが考えられます。 小さなほくろが多数ある場合は、保護シールを効率的に使用する方法があります。 大きなほくろが点在している場合は、それらを避けながら慎重に照射を行います。 また、部位によっては、ニードル脱毛との併用も検討されます。

ほくろが多い方への対処法:

- 詳細なほくろマップの作成

- 複数回に分けた施術計画

- 保護シールの効率的使用

- 低出力からの段階的アプローチ

- 定期的な経過観察の実施

ほくろから生えている毛の処理方法

ほくろから太くて濃い毛が生えていることは珍しくありません。 これは、ほくろの下に毛根が存在し、メラニン色素が豊富なため、毛も濃くなる傾向があるためです。 このような毛の処理には、特別な配慮が必要です。

最も安全で効果的な方法は、ニードル脱毛です。 前述のとおり、ニードル脱毛はメラニン色素に関係なく施術できるため、ほくろから生えている毛も確実に処理できます。 ただし、痛みが強いというデメリットがあるため、麻酔の使用を検討する必要があります。

一時的な処理方法としては、毛抜きや電気シェーバーの使用があります。 ただし、毛抜きはほくろを刺激する可能性があるため、慎重に行う必要があります。 カミソリは、ほくろを傷つけるリスクが高いため、避けることをお勧めします。

処理方法の比較:

- ニードル脱毛:永久的効果、痛みあり

- ほくろ除去→脱毛:根本的解決、時間必要

- 毛抜き:一時的、刺激のリスク

- 電気シェーバー:安全、頻繁な処理必要

- 脱色:目立たなくする、根本解決にならず

安全に医療脱毛を受けるための注意点

事前カウンセリングの重要性

医療脱毛を安全に受けるためには、事前カウンセリングが極めて重要です。 特に、ほくろがある方にとっては、このカウンセリングで適切な施術方法を決定することが、安全性と効果を左右します。 カウンセリングでは、医師や看護師が患者の肌状態を詳細に確認し、最適な施術計画を立案します。

カウンセリングでは、まず問診票への記入から始まります。 既往歴、アレルギーの有無、服用中の薬、過去の美容施術歴などを正確に申告することが重要です。 特に、光線過敏症を引き起こす薬を服用している場合は、必ず申告する必要があります。

次に、視診によるほくろの確認が行われます。 医師は、ほくろの数、位置、大きさ、色、形状などを詳細にチェックします。 必要に応じて、拡大鏡を使用した精密な観察も行われます。 この段階で、悪性の可能性が疑われるほくろがあれば、皮膚科での精査を勧められることもあります。

| カウンセリング項目 | 確認内容 | 重要度 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| 問診 | 既往歴・体質 | 高い | 10〜15分 |

| 視診 | ほくろの状態 | 非常に高い | 15〜20分 |

| 説明 | リスク・対処法 | 高い | 20〜30分 |

| 計画立案 | 施術方法決定 | 非常に高い | 10〜15分 |

ほくろの位置と状態の確認

施術前に、ほくろの位置と状態を正確に確認することは、安全な医療脱毛の基本です。 この確認作業は、患者自身も積極的に参加すべき重要なプロセスです。 自分の体にあるほくろを把握しておくことで、施術時の見落としを防ぎ、より安全な脱毛が可能になります。

確認すべきほくろの特徴には、いくつかの重要なポイントがあります。 まず、大きさは最も基本的な指標で、5mm以上のものは特に注意が必要です。 次に、色の濃さも重要で、真っ黒なほくろは最もリスクが高いとされています。 さらに、形状が不規則だったり、最近変化があったりするほくろは、特別な配慮が必要です。

最新のクリニックでは、デジタル機器を使用したほくろの記録システムを導入しているところもあります。 これにより、施術のたびにほくろの状態を比較し、変化がないか確認することができます。 患者側でも、スマートフォンなどで定期的に撮影し、記録を残しておくことをお勧めします。

ほくろ確認のチェックリスト:

- 位置(部位別にマッピング)

- 大きさ(ミリ単位で測定)

- 色(黒・茶・薄茶など)

- 形状(円形・楕円形・不規則)

- 隆起の有無と程度

- 最近の変化の有無

施術後のアフターケア

医療脱毛後のアフターケアは、特にほくろ周辺において重要です。 適切なケアを行うことで、肌トラブルを防ぎ、良好な脱毛効果を得ることができます。 施術直後から数日間は、特に慎重なケアが必要な期間です。

施術直後は、まず冷却が重要です。 クリニックでは施術後に冷却パッドやジェルを使用しますが、帰宅後も継続することをお勧めします。 特に、ほくろ周辺に熱感や赤みがある場合は、清潔な濡れタオルや保冷剤で優しく冷やします。

保湿も欠かせないケアの一つです。 レーザー照射により、肌の水分が奪われやすくなっているため、低刺激性の保湿剤を使用します。 ただし、ほくろ部分に異常がある場合は、その部分を避けて保湿を行います。

アフターケアの時系列:

- 施術直後:冷却(15~20分)

- 当日:入浴は避けシャワーのみ

- 翌日~3日:保湿を重点的に

- 1週間:激しい運動を避ける

- 2週間:日焼け止めの徹底使用

異常を感じた場合の対応

医療脱毛後、ほくろやその周辺に異常を感じた場合は、迅速かつ適切な対応が必要です。 早期の対処により、重篤な合併症を防ぐことができます。 異常のサインを見逃さず、必要に応じて医療機関に相談することが大切です。

注意すべき異常の兆候には、いくつかのパターンがあります。 まず、施術後24時間以上経過しても強い痛みが続く場合は要注意です。 次に、ほくろ周辺の腫れが増大したり、水ぶくれができたりした場合も、早急な対処が必要です。 また、ほくろの色や形に急激な変化があった場合も、医師の診察を受けるべきです。

異常を感じた際の対応手順は、まず患部の写真を撮影し、症状を記録します。 次に、施術を受けたクリニックに連絡し、状況を詳しく説明します。 多くのクリニックでは、緊急時の連絡先を用意しているため、遠慮なく相談することが重要です。

| 症状 | 緊急度 | 初期対応 | 医療機関受診 |

|---|---|---|---|

| 軽い赤み | 低 | 冷却・経過観察 | 不要 |

| 持続する痛み | 中 | 冷却・鎮痛剤 | 24時間以内 |

| 水ぶくれ | 高 | 触らず保護 | 即日 |

| ほくろの急変 | 非常に高 | 記録・保護 | 緊急受診 |

まとめ

医療脱毛とほくろの関係について、詳しく解説してきました。 ほくろがあっても医療脱毛は可能ですが、適切な方法と注意深い対応が必要です。 大切なのは、自分のほくろの状態を正しく理解し、経験豊富な医療機関で相談することです。

ほくろの大きさ、色、隆起の有無によって、対処法は変わります。 5mm以下で色が薄く、平坦なほくろであれば、条件によっては照射可能な場合もあります。 しかし、最終的な判断は必ず医師に委ねるべきです。

安全に医療脱毛を受けるためには、事前のカウンセリングを重視し、施術後のケアも怠らないことが重要です。 もしほくろから毛が生えていて気になる場合は、ニードル脱毛やほくろ除去後の脱毛という選択肢もあります。 自分に合った方法を選び、理想の肌を手に入れましょう。

LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。