LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。

医療脱毛を受けたのに、思っていたような効果が得られず、残り毛に悩んでいる方は少なくありません。 高額な費用をかけて施術を受けたにもかかわらず、毛が残ってしまうと不安や疑問を感じるのは当然のことです。 実は、医療脱毛後に残り毛が生じることは珍しくなく、その原因を正しく理解することで、適切な対策を取ることができます。

本記事では、医療脱毛後に残り毛が発生する原因から、部位ごとの特徴、さらには効果的な対策まで、専門的な知見をもとに詳しく解説していきます。 エステ脱毛から医療脱毛への移行を検討している方や、すでに医療脱毛を受けているけれど効果に満足していない方にとって、きっと役立つ情報となるでしょう。

CONTENTS

医療脱毛後に残り毛が生じる主な原因

毛周期による影響と脱毛のメカニズム

医療脱毛において最も重要な要素の一つが、毛周期への理解です。 人間の体毛には「成長期」「退行期」「休止期」という3つのサイクルがあり、このサイクルは部位によって大きく異なります。 たとえば、顔の毛周期は3~4ヶ月、ワキは4~7ヶ月、体の毛は8~10ヶ月という長いサイクルで生え変わっています。

医療レーザー脱毛は、毛根のメラニン色素にレーザーが反応して熱を発生させ、毛母細胞を破壊するメカニズムです。 しかし、このレーザーが効果を発揮するのは成長期の毛だけで、全体の毛の約20~30%程度にしか作用しません。 退行期や休止期の毛にはレーザーが反応しないため、1回の施術では全ての毛を処理することは不可能なのです。

さらに、毛周期は個人差があり、ストレスやホルモンバランスの変化によっても影響を受けます。 そのため、同じ部位でも人によって必要な施術回数が異なり、残り毛の量や質にも差が生じるのです。 多くのクリニックでは、毛周期を考慮して2~3ヶ月間隔での施術を推奨していますが、これは成長期の毛を効率的に処理するための最適な期間とされています。

医療脱毛後に残り毛が生じる主な理由:

• 全体の70~80%の毛が退行期・休止期にある

• 毛周期の個人差により、成長期のタイミングが異なる

• ホルモンバランスの変化で新たな毛が活性化する

• 部位により毛周期の長さが大きく異なる

• 深い位置にある毛根には熱が届きにくい

部位による効果の違いと残りやすい毛の特徴

医療脱毛の効果は、部位によって大きく異なり、残りやすい毛にも特徴があります。 一般的に、太くて濃い毛ほどレーザーが反応しやすく、細くて薄い毛ほど効果が出にくいという性質があります。 また、皮膚の色や毛根の深さ、毛の密度なども脱毛効果に影響を与える重要な要因です。

特に残りやすい毛の特徴として、産毛のような細い毛が挙げられます。 産毛はメラニン色素が少ないため、レーザーの熱エネルギーを十分に吸収できず、毛母細胞を破壊するまでに至らないことが多いのです。 顔や背中、お腹などの産毛が多い部位では、通常よりも多くの施術回数が必要となることがあります。

| 部位 | 毛の特徴 | 脱毛効果 | 平均施術回数 |

|---|---|---|---|

| ワキ | 太く濃い毛 | 高い | 5~8回 |

| 顔 | 細い産毛 | 低い | 8~12回 |

| VIO | 太く密集 | 中~高 | 6~10回 |

| 背中 | 細い産毛 | 低い | 8~12回 |

また、毛根の深さも脱毛効果に大きく関わっています。 男性のヒゲや女性のVIOラインなど、毛根が深い部位では、レーザーの熱が十分に届かないことがあります。 このような部位では、出力を調整したり、波長の異なるレーザーを使い分けたりする必要があります。

照射できない部位や条件による制限

医療脱毛には、安全性の観点から照射できない部位や条件があり、これが残り毛の原因となることがあります。 多くのクリニックでは、粘膜部分や眼球周辺、ほくろの上、タトゥーがある部分などは照射を避けています。 特にVIOラインの粘膜付近やまぶたの近くは、火傷のリスクが高いため、慎重な対応が必要です。

また、日焼けした肌や色素沈着が強い部分も、レーザー照射に制限があります。 レーザーはメラニン色素に反応するため、肌の色が濃いと皮膚表面で熱が発生し、火傷のリスクが高まるからです。 そのため、夏場の日焼け後や、もともと肌の色が濃い方は、出力を下げて施術することになり、脱毛効果が低下する可能性があります。

さらに、妊娠中や授乳中、特定の薬を服用している場合も施術を受けられないことがあります。 ステロイド薬を使用している方や、光線過敏症を引き起こす可能性のある薬を服用している方は、医師との相談が必要です。 これらの制限により、一時的に脱毛を中断せざるを得ない場合もあり、結果として残り毛が生じることがあります。

照射制限がある主な条件:

• 粘膜部分(VIOの内側など)

• 眼球周辺(まぶたなど)

• ほくろやシミの上

• タトゥーがある部分

• 日焼けした肌や色素沈着が強い部分

• 傷や炎症がある部分

• 妊娠中・授乳中の方

• 特定の薬を服用中の方

施術回数不足による不完全な脱毛

医療脱毛において最も多い残り毛の原因は、施術回数の不足によるものです。 多くのクリニックでは5~6回のコースを基本プランとして提供していますが、実際には個人差があり、この回数では不十分な場合があります。 特に毛量が多い方や、毛が太い方、産毛が多い部位では、通常よりも多くの施術回数が必要となります。

施術回数が不足すると、一時的に毛が薄くなったり、量が減ったりしても、数ヶ月後には再び毛が生えてくることがあります。 これは、毛母細胞が完全に破壊されていないため、時間の経過とともに毛の生産機能が回復してしまうからです。 完全な脱毛効果を得るためには、毛母細胞を確実に破壊する必要があり、そのためには適切な回数の施術が欠かせません。

また、施術の間隔が適切でない場合も、効果が不十分になる原因となります。 毛周期に合わせて2~3ヶ月間隔で施術を受けることが理想的ですが、忙しさなどで間隔が空きすぎると、成長期の毛を逃してしまう可能性があります。 逆に、間隔が短すぎると、休止期の毛に無駄な照射をすることになり、効率的な脱毛ができません。

残り毛が目立ちやすい部位とその特徴

顔や背中の産毛が残る理由

顔や背中の産毛は、医療脱毛において最も処理が困難な部位の一つです。 産毛はメラニン色素が少ないため、レーザーの光を吸収しにくく、十分な熱エネルギーを発生させることができません。 特に顔の産毛は、他の部位と比べて毛周期が短く、3~4ヶ月で生え変わるため、タイミングを逃すと効果が出にくくなります。

顔の脱毛では、頬やおでこ、鼻下などの産毛が残りやすく、これらの毛は光の当たり方によって目立つことがあります。 また、ホルモンバランスの影響を受けやすい部位でもあり、ストレスや加齢によって産毛が濃くなることもあります。 背中の産毛も同様に、広範囲にわたって細い毛が生えているため、照射漏れが起きやすく、むらのある仕上がりになることがあります。

最近では、産毛に効果的な機種も開発されていますが、それでも太い毛と比べると施術回数が多く必要です。 アレキサンドライトレーザーやダイオードレーザーなど、波長の異なる複数のレーザーを使い分けることで、産毛への効果を高めることができます。 ただし、産毛の脱毛は根気が必要で、8~12回程度の施術を覚悟する必要があります。

産毛が残りやすい理由と対策:

• メラニン色素が少なくレーザーが反応しにくい

• 毛が細く、熱エネルギーが不足しがち

• 広範囲に生えているため照射漏れが起きやすい

• ホルモンバランスの影響を受けやすい

• 通常の2倍程度の施術回数が必要

• 波長の異なるレーザーの使い分けが効果的

VIOラインの粘膜周囲の処理困難箇所

VIOラインは、医療脱毛において最もデリケートで処理が困難な部位です。 特にIラインとOラインは、粘膜に近く、皮膚が薄いため、火傷のリスクが高くなります。 多くのクリニックでは、粘膜から数ミリ離れた部分までしか照射せず、粘膜ギリギリの毛は残ってしまうことがあります。

VIOラインの皮膚は色素沈着が起きやすく、メラニン色素が多いため、レーザーが皮膚に反応してしまう可能性があります。 そのため、出力を下げて施術することが多く、結果として脱毛効果が低下し、残り毛が生じやすくなります。 また、この部位は毛が太く密集しているため、1回の施術では全ての毛を処理することが困難です。

| VIO部位 | 処理困難な理由 | 残りやすい箇所 |

|---|---|---|

| Vライン | 毛が太く密集している | 境界部分 |

| Iライン | 粘膜に近く色素沈着しやすい | 粘膜周囲 |

| Oライン | 凹凸があり照射が困難 | 肛門周囲 |

経験豊富な看護師がいるクリニックでは、皮膚を伸展させながら丁寧に照射することで、粘膜ギリギリまで処理することが可能です。 実際、皮膚を適切に伸展させると面積が約2倍に広がり、照射漏れを防ぐことができます。 ただし、この技術には高度な熟練が必要で、全てのクリニックで同じレベルの施術を受けられるわけではありません。

うなじ・もみあげ・額の境界部分

うなじ、もみあげ、額などの髪の毛との境界部分は、医療脱毛において特に慎重な対応が必要な部位です。 多くのクリニックでは、髪の毛へのダメージを避けるため、境界から数センチ離れた部分までしか照射しません。 その結果、境界付近の毛が残ってしまい、不自然な仕上がりになることがあります。

うなじの脱毛では、理想的な形に整えることが難しく、左右非対称になってしまうケースもあります。 もみあげも同様に、自然なグラデーションを作ることが困難で、境界がはっきりしすぎて不自然に見えることがあります。 額の生え際も、産毛と髪の毛の境界が曖昧なため、どこまで脱毛するかの判断が難しい部位です。

これらの部位の脱毛には、高度な技術と経験が必要です。 髪の毛部分への照射を可能としているクリニックもありますが、リスクを十分に理解した上で施術を受ける必要があります。 また、デザイン性が重要な部位なので、事前のカウンセリングで希望の形をしっかり伝えることが大切です。

白髪や薄い毛への効果の限界

医療レーザー脱毛の最大の限界は、白髪や金髪などの色素が薄い毛には効果がないという点です。 レーザーはメラニン色素に反応して熱を発生させる仕組みのため、色素がない白髪には全く反応しません。 特に40代以降になると、VIOラインや顔などに白髪が混じることが多く、これらの毛は医療脱毛では処理できません。

白髪の割合は個人差が大きく、30代でも部分的に白髪が生えている方もいます。 介護脱毛を考えている方にとって、白髪の存在は大きな問題となります。 黒い毛だけを脱毛しても、白髪が残ってしまうと、見た目や衛生面での効果が不完全になってしまうからです。

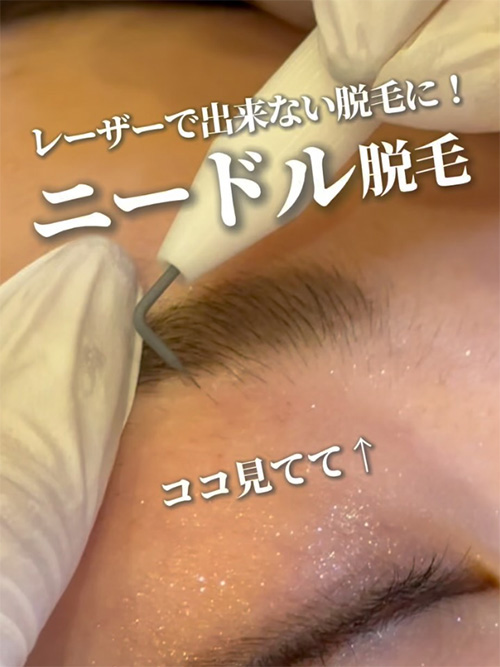

白髪に対する唯一の永久脱毛方法は、針脱毛(ニードル脱毛)です。 針脱毛は、毛穴一つ一つに針を挿入して電気を流すことで、毛根を破壊する方法です。 色素に関係なく脱毛できるため、白髪でも確実に処理することができますが、痛みが強く、時間と費用がかかるというデメリットがあります。

白髪・薄い毛への対処法:

• レーザー脱毛では効果が期待できない

• 針脱毛が唯一の確実な方法

• 黒い毛をレーザーで処理後、白髪を針脱毛で処理

• 痛みに対して麻酔クリームの使用が可能

• 1本ずつ処理するため時間がかかる

• 費用が高額になる可能性がある

エステ脱毛から医療脱毛への移行時の残り毛対策

エステ脱毛で効果が不十分なケースの対処法

エステ脱毛を何年も続けているにもかかわらず、効果が不十分で医療脱毛への移行を検討する方は非常に多くいます。 エステ脱毛では主にIPL(光脱毛)という方式を採用していますが、医療機関ではないため、出力に大きな制限があります。 そのため、毛根を破壊するまでには至らず、一時的な減毛効果しか得られないことがほとんどです。

エステ脱毛から医療脱毛へ移行する際は、最終施術から最低でも2~4ヶ月は間隔を空けることが重要です。 この期間を設けることで、本当に処理できていない毛と、一時的に休止期に入っていた毛を正確に把握することができます。 また、エステで使用していた機器の種類や施術回数、通っていたペースなどを詳しく伝えることで、より効果的な治療計画を立てることができます。

医療脱毛では、エステ脱毛とは比較にならないほど高い出力でレーザーを照射できます。 医師の管理下で施術を行うため、肌質や毛質に応じて最適な出力設定が可能で、確実な脱毛効果が期待できます。 多くの場合、エステで数十回かけても効果が出なかった毛も、医療脱毛なら5~8回程度で処理することができます。

エステ脱毛から医療脱毛への移行のポイント:

• 最終施術から2~4ヶ月の間隔を空ける

• エステでの施術履歴を詳しく伝える

• 医療レーザーの高出力で確実な効果を期待

• 平均5~8回で完了することが多い

• 医師の診察により安全性が確保される

• 万が一のトラブル時も医療機関として対応可能

回数を重ねても減らない毛への医療的アプローチ

エステや他のクリニックで何度も施術を受けているのに、毛量があまり減っていない場合は、根本的なアプローチの見直しが必要です。 このようなケースでは、使用している機器の種類や出力設定、照射方法に問題がある可能性があります。 医療脱毛では、複数の波長のレーザーを使い分けることで、様々なタイプの毛に対応することができます。

アレキサンドライトレーザーは、メラニン色素への反応が良く、太い毛に効果的です。 一方、ヤグレーザーは波長が長く、深い位置にある毛根まで熱を届けることができます。 これらのレーザーを毛質や部位に応じて使い分けることで、これまで効果が出なかった毛にもアプローチすることが可能です。

| レーザーの種類 | 波長 | 特徴 | 適応 |

|---|---|---|---|

| アレキサンドライト | 755nm | メラニンへの反応が高い | 太い毛・浅い毛根 |

| ダイオード | 810nm | バランスが良い | 様々な毛質 |

| ヤグ | 1,064nm | 深達度が高い | 深い毛根・色黒肌 |

また、照射技術も重要な要素です。 単に機器を肌に当てるだけでなく、皮膚を適切に伸展させながら照射することで、照射漏れを防ぎ、効果を最大化することができます。 熟練した技術者による丁寧な施術により、これまで処理できなかった毛も確実に減らすことが可能になります。

濃くて太い毛が薄くなっただけの場合の追加施術

エステや他院での脱毛後、濃くて太い毛が薄くなっただけで、本数自体は減っていないというケースがよくあります。 これは、毛母細胞が完全に破壊されておらず、一時的に弱っているだけの状態です。 時間が経つと、徐々に元の太さに戻ってしまう可能性が高いため、追加の施術が必要です。

本来、濃くて太い毛はレーザーが反応しやすく、最も脱毛効果が出やすいはずです。 しかし、出力不足や照射方法の問題により、十分な効果が得られていない可能性があります。 このような場合は、より高出力での照射や、異なる波長のレーザーを使用することで、確実に毛母細胞を破壊することができます。

追加施術を行う際は、前回使用したレーザーの種類を確認し、異なるアプローチを試みることが重要です。 例えば、アレキサンドライトレーザーで効果が不十分だった場合は、ヤグレーザーに切り替えることで、より深い位置の毛根にアプローチできます。 また、出力を段階的に上げていくことで、肌への負担を最小限に抑えながら、確実な脱毛効果を得ることができます。

特殊なケースにおける残り毛の対処法

硬毛化した毛への適切な対応方法

硬毛化は、医療脱毛の副作用として稀に起こる現象で、脱毛後に毛が以前よりも太く濃くなってしまう状態です。 主に背中や肩、二の腕などの産毛が多い部位で発生しやすく、原因は完全には解明されていません。 現在の仮説では、中途半端な刺激により毛の成長が促進されたり、組織修復を促す物質が毛にも作用したりすることが原因と考えられています。

硬毛化した毛への対処には、専門的な知識と経験が必要です。 まず、最終照射から4ヶ月以上の期間を空けて、毛の状態を正確に診断することが重要です。 その上で、波長の変更、パルス幅の調整、出力の最適化、照射間隔の短縮化など、様々なアプローチを組み合わせて対応します。

硬毛化に対する具体的な対策として、ヤグレーザーの高出力照射が効果的とされています。 また、場合によっては針脱毛との併用も検討されます。 針脱毛は1本ずつ確実に処理できるため、硬毛化した毛に対しても確実な効果が期待できますが、痛みや費用の面でデメリットもあります。

硬毛化への対処方法:

• 最終照射から4ヶ月以上間隔を空けて診断

• 波長の異なるレーザーへの変更

• パルス幅と出力の調整

• 照射間隔を1~1.5ヶ月に短縮

• ヤグレーザーの高出力照射

• 必要に応じて針脱毛との併用

• 経験豊富な医師による診断と治療計画

アトピーや敏感肌での脱毛継続方法

アトピー性皮膚炎や敏感肌の方は、エステサロンでは脱毛を断られることが多いですが、医療機関では適切な対応により脱毛が可能です。 実際、医学的にはアトピー性皮膚炎の改善に医療脱毛が有効とされており、自己処理による肌への刺激を減らすことができます。 ただし、症状の程度や肌の状態によっては、慎重な対応が必要となります。

脱毛を開始する前に、必ず医師による診察を受け、肌の状態を詳しく確認します。 炎症が強い部分や、傷がある箇所は避けて照射し、出力も通常より低めから始めることが一般的です。 テスト照射を行い、肌の反応を確認してから本格的な施術に入ることで、トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。

アトピーや敏感肌の方は、施術後の炎症反応が出やすく、長引く可能性があります。 そのため、施術後のケアが特に重要で、保湿剤やステロイド軟膏などを適切に使用する必要があります。 また、施術間隔も通常より長めに設定し、肌の回復を待ってから次の施術を行うことが推奨されます。

数年後に再び生えてきた毛への再施術

医療脱毛を完了してから数年後に、再び毛が生えてくることがあります。 これは、医療レーザー脱毛が「永久脱毛」ではなく「永久減毛」であることに起因します。 また、ホルモンバランスの変化、妊娠・出産、加齢などにより、休眠していた毛包が活性化することもあります。

再施術を検討する際は、まず毛が生えてきた原因を特定することが重要です。 ホルモンバランスの変化が原因の場合は、その治療と並行して脱毛を行う必要があります。 単純に処理しきれなかった毛が生えてきた場合は、追加の照射で対応することができます。

| 再発の原因 | 対処法 | 必要回数の目安 |

|---|---|---|

| 処理不完全 | 追加レーザー照射 | 2~4回 |

| ホルモン変化 | 原因治療+脱毛 | 4~6回 |

| 加齢による変化 | 部分的な再照射 | 1~3回 |

再施術の際は、以前の施術履歴を参考にしながら、最新の機器を使用することで、より効果的な脱毛が可能です。 技術の進歩により、以前は処理が困難だった毛も、現在の機器なら効果的に処理できることがあります。 また、本数が少ない場合は、針脱毛で1本ずつ確実に処理するという選択肢もあります。

白髪混じりの毛への複合的アプローチ

40代以降になると、VIOラインや顔などに白髪が混じることが多くなります。 介護脱毛を考えている方にとって、白髪の存在は大きな課題となります。 レーザー脱毛では白髪に効果がないため、黒い毛と白髪が混在する場合は、複合的なアプローチが必要です。

最も効果的な方法は、まずレーザー脱毛で黒い毛を処理し、その後、残った白髪を針脱毛で処理するという段階的なアプローチです。 この方法により、効率的かつ確実に全ての毛を処理することができます。 レーザー脱毛で黒い毛を減らすことで、針脱毛の本数を最小限に抑え、痛みや費用を軽減することができます。

針脱毛を行う際は、麻酔クリームを十分に浸透させてから施術を行います。 白髪の本数が多い場合は、局所麻酔注射を併用することもあります。 通常、2ヶ月間隔で4~5回の施術により、90%以上の白髪を処理することができます。

白髪混じりの毛への対処プロセス:

• レーザー脱毛で黒い毛を5~8回で処理

• 残った白髪の本数を確認

• 針脱毛で白髪を1本ずつ処理

• 麻酔クリームや局所麻酔で痛みを軽減

• 2ヶ月間隔で4~5回の施術

• トータル1年~1年半で完了

残り毛を効果的に減らすための5つの対策

適切な施術回数と間隔の設定

残り毛を効果的に減らすためには、適切な施術回数と間隔の設定が最も重要です。 一般的に医療脱毛は5~6回のコースが基本とされていますが、実際には部位や毛質により8~12回必要なケースも少なくありません。 特に産毛が多い顔や背中、毛が濃いVIOラインなどは、通常より多くの回数が必要となります。

施術間隔については、毛周期に合わせて設定することが重要です。 初回から3回目までは2ヶ月間隔、4回目以降は2~3ヶ月間隔が理想的とされています。 ただし、部位により毛周期が異なるため、顔は1.5~2ヶ月、体は2~3ヶ月、VIOは2~2.5ヶ月というように、部位別に間隔を調整することでより効果的な脱毛が可能です。

また、毛の減り具合を見ながら間隔を調整することも大切です。 毛が少なくなってきたら、間隔を3~4ヶ月に延ばすことで、休止期だった毛が成長期に入るのを待つことができます。 逆に、硬毛化が起きた場合は、1~1.5ヶ月に短縮することで、毛の成長を抑制する効果が期待できます。

徹底したアフターケアの実践方法

医療脱毛後のアフターケアは、脱毛効果を最大化し、残り毛を減らすために欠かせません。 施術後の肌は軽い火傷状態にあり、適切なケアを怠ると、色素沈着や肌トラブルの原因となります。 また、肌の状態が悪いと次回の施術で出力を下げざるを得なくなり、脱毛効果が低下してしまいます。

施術直後は、冷却と保湿が最も重要です。 クリニックでの冷却に加え、帰宅後も保冷剤などで冷やすことで、炎症を最小限に抑えることができます。 保湿は1日2~3回、たっぷりと行い、肌のバリア機能を維持することが大切です。

紫外線対策も重要なアフターケアの一つです。 施術後の肌は紫外線に敏感になっており、日焼けすると色素沈着のリスクが高まります。 日焼け止めはSPF30以上、PA+++以上のものを使用し、こまめに塗り直すことが推奨されます。

アフターケアの重要ポイント:

• 施術後48時間は特に念入りにケア

• 冷却は15~20分を数回に分けて実施

• 保湿剤は低刺激性のものを選択

• 入浴は当日はシャワーのみ、翌日から可能

• 激しい運動は2~3日控える

• 飲酒は当日は避ける

• 日焼け止めは必須、日傘や長袖も活用

残り毛が気になる場合の正しい自己処理

医療脱毛の施術後、残り毛が気になっても、正しい自己処理方法を守ることが重要です。 間違った自己処理は、肌トラブルの原因となるだけでなく、次回の施術効果にも悪影響を与えます。 特に毛抜きやワックスなどで毛を抜く行為は、毛周期を乱し、脱毛効果を大幅に低下させるため絶対に避けるべきです。

施術後1~2週間は、毛が自然に抜け落ちる期間なので、自己処理は控えることが推奨されます。 この期間に無理に毛を処理すると、まだ抜けきっていない毛を引っ張ってしまい、毛包炎などの原因となります。 2週間経過後も残っている毛については、電気シェーバーで優しく処理することが最も安全です。

| 処理方法 | 可否 | 理由・注意点 |

|---|---|---|

| 電気シェーバー | ◎ | 最も安全、肌への負担が少ない |

| カミソリ | △ | 肌を傷つけるリスクあり |

| 毛抜き | × | 毛周期を乱す、効果低下 |

| 除毛クリーム | × | 肌への刺激が強い |

自己処理を行う際は、必ず肌を清潔にし、処理後は保湿ケアを徹底することが大切です。 また、次回の施術前日か当日の朝に自己処理を行うことで、施術効果を最大化することができます。 ただし、剃り残しがあっても無理に処理せず、クリニックでのシェービングサービスを利用することをおすすめします。

毛質や肌質に合った脱毛法の選択

残り毛を効果的に減らすためには、自分の毛質や肌質に最適な脱毛法を選択することが重要です。 同じ医療脱毛でも、使用する機器や設定により効果は大きく異なります。 最新の脱毛機器では、複数の波長を切り替えて使用できるものもあり、部位や毛質に応じた最適な施術が可能です。

太くて濃い毛には、アレキサンドライトレーザーが効果的です。 メラニン色素への反応が良く、少ない回数で確実な効果が期待できます。 一方、産毛や細い毛には、ダイオードレーザーやヤグレーザーの方が適している場合があります。

肌質についても、色白の方と色黒の方では適切な機器が異なります。 色黒の方や日焼けしやすい方は、ヤグレーザーのように皮膚のメラニンに反応しにくい機器を選ぶことで、安全に高出力での施術が可能です。 敏感肌の方は、冷却機能が充実した機器を使用することで、肌への負担を軽減できます。

毛質・肌質別の最適な脱毛法:

• 太い毛+色白肌:アレキサンドライトレーザー高出力

• 産毛+色白肌:ダイオードレーザー or 複数波長併用

• 太い毛+色黒肌:ヤグレーザー中~高出力

• 混在型:複数レーザーの使い分け

• 白髪混じり:レーザー+針脱毛の併用

• 敏感肌:低出力から開始、冷却重視

長期的な視点での脱毛計画の立て方

医療脱毛で残り毛をなくすためには、短期的な結果を求めるのではなく、長期的な視点で計画を立てることが重要です。 一般的に、完全にツルツルの状態を目指す場合、1年半~2年程度の期間を見込む必要があります。 この期間を効率的に使うためには、計画的なスケジュール管理が欠かせません。

まず、初回カウンセリングで現在の毛の状態を正確に把握し、目標とする仕上がりを明確にすることから始めます。 完全にツルツルを目指すのか、自己処理が楽になる程度で良いのかにより、必要な回数や期間が変わってきます。 また、結婚式などのイベントがある場合は、逆算して開始時期を決める必要があります。

季節も考慮に入れるべき重要な要素です。 紫外線が強い夏場は、日焼けのリスクが高く、施術を中断せざるを得ない場合があります。 そのため、秋から冬にかけて集中的に施術を行い、夏前には一定の効果を得られるようなスケジュールが理想的です。

また、予算計画も重要です。 最初から完璧を求めるのではなく、段階的に進めることで、経済的な負担を軽減できます。 例えば、最初の1年で全体的な減毛を行い、2年目で残り毛の処理や仕上げを行うという計画も有効です。

残り毛がなくなるまでの期間と注意点

毛が自然に抜けるまでの標準的な期間

医療脱毛の施術後、毛が自然に抜け落ちるまでには個人差がありますが、標準的な期間があります。 施術直後は見た目の変化がなく、不安に感じる方も多いですが、これは正常な反応です。 レーザー照射により毛根が破壊されても、毛がすぐに抜けるわけではなく、徐々に押し出されるようにして抜けていきます。

一般的に、施術後3~7日目から毛が抜け始め、10~14日でピークを迎えます。 この期間は「ポップアップ現象」と呼ばれ、軽く引っ張るだけでスルッと毛が抜ける状態になります。 ただし、無理に引っ張ることは避け、自然に抜けるのを待つことが大切です。

施術後2~3週間経っても抜けない毛がある場合、それは休止期だった毛か、照射漏れの可能性があります。 部位により抜ける速度も異なり、ワキやVIOなど毛が太い部位は比較的早く、顔や背中などの産毛は時間がかかる傾向があります。 1ヶ月経過しても変化がない場合は、クリニックに相談することをおすすめします。

毛が抜ける期間の目安:

• 3~7日目:抜け始め

• 10~14日目:ピーク期

• 2~3週間:ほぼ完了

• ワキ・VIO:7~10日で抜ける

• 顔・背中:2~3週間かかることも

• 1ヶ月以上変化なし:要相談

施術間隔を守ることの重要性

医療脱毛において、施術間隔を適切に守ることは、残り毛を効果的に減らすために極めて重要です。 毛周期に合わせた最適なタイミングで施術を受けることで、成長期の毛を確実に処理することができます。 間隔が短すぎても長すぎても、脱毛効果は低下してしまいます。

施術間隔が短すぎる場合、まだ成長期に入っていない毛に無駄な照射をすることになります。 例えば、1ヶ月間隔で施術を受けても、前回処理できなかった毛はまだ休止期のままで、効果が期待できません。 また、肌への負担も大きくなり、色素沈着などのリスクが高まります。

| 施術回数 | 推奨間隔 | 理由 |

|---|---|---|

| 1~3回目 | 2ヶ月 | 毛量が多く成長期の毛が多い |

| 4~6回目 | 2~3ヶ月 | 毛量減少、周期の調整必要 |

| 7回目以降 | 3~4ヶ月 | 残り毛の成長を待つ必要 |

一方、間隔が長すぎると、せっかく成長期に入った毛が退行期に移行してしまい、処理のチャンスを逃してしまいます。 特に初期の段階では、2ヶ月を大きく超えて間隔を空けると、脱毛の進行が遅れてしまいます。 ただし、仕事や体調などでやむを得ず間隔が空いてしまった場合でも、脱毛効果がリセットされるわけではないので、継続することが大切です。

個人差を考慮した現実的な期待値設定

医療脱毛の効果には大きな個人差があり、現実的な期待値を設定することが満足度を高める鍵となります。 同じ施術を受けても、毛質、肌質、年齢、ホルモンバランスなど様々な要因により、結果は人それぞれ異なります。 SNSやクチコミで「5回で完了した」という情報を見ても、それが自分に当てはまるとは限りません。

一般的な目安として、自己処理が楽になるレベルまでは5~6回、ほぼツルツルの状態までは8~10回、完璧を目指す場合は12回以上必要とされています。 しかし、これはあくまで平均的な数値であり、毛が薄い方は3~4回で満足することもあれば、毛が濃い方は15回以上必要なこともあります。 特に男性のヒゲや、女性でも多毛症の傾向がある方は、通常より多くの回数が必要です。

年齢も重要な要因の一つです。 若い方ほど毛の成長が活発で、施術後も新しい毛が生えやすい傾向があります。 逆に、40代以降は毛の成長が緩やかになるため、比較的少ない回数で効果が得られることがあります。 ただし、白髪が増えてくると、レーザー脱毛の効果が期待できなくなるという別の課題が生じます。

現実的な期待値の設定ポイント:

• 平均的な回数を基準に±3回程度の幅を持たせる

• 完璧を求めすぎず、段階的な目標を設定

• 毛質や肌質による個人差を理解する

• 部位により必要回数が異なることを認識

• 追加施術の可能性を最初から想定しておく

• 長期的な視点で効果を判断する

まとめ

医療脱毛後の残り毛は、多くの方が経験する悩みですが、その原因を正しく理解し、適切な対策を取ることで確実に改善することができます。 毛周期の影響、部位による効果の違い、施術回数の不足など、残り毛が生じる原因は様々ですが、それぞれに対する効果的な対処法があります。

エステ脱毛から医療脱毛への移行、硬毛化への対応、白髪の処理など、特殊なケースにも専門的なアプローチで対応することが可能です。 重要なのは、自分の毛質や肌質に合った脱毛法を選択し、適切な施術間隔を守りながら、長期的な視点で脱毛に取り組むことです。 アフターケアを徹底し、正しい自己処理方法を実践することで、より効果的に残り毛を減らすことができます。

医療脱毛は一朝一夕で完了するものではありませんが、根気よく続けることで、必ず満足のいく結果を得ることができます。 個人差があることを理解し、現実的な期待値を持ちながら、自分のペースで脱毛を進めていくことが成功への近道です。 残り毛に悩んでいる方も、適切な対策を取ることで、理想の肌を手に入れることができるでしょう。

LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。