LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。

医療脱毛はつるつるの肌を手に入れられる画期的な美容施術として、多くの方に選ばれています。 しかし、「早く効果を出したい」「完璧につるつるにしたい」という思いから、必要以上に頻繁に施術を受けたり、推奨回数を大幅に超えて通い続けたりする方もいらっしゃいます。 実は、医療脱毛の「やりすぎ」には、硬毛化や肌トラブルなどの様々なリスクが潜んでいるのです。

本記事では、医療脱毛のやりすぎによって起こりうるリスクと、部位ごとの適切な施術回数・間隔について詳しく解説します。 また、効果が出ない場合の正しい対処法もご紹介しますので、安全で効果的な医療脱毛を受けるための参考にしてください。

CONTENTS

医療脱毛のやりすぎで起こるリスクとは

硬毛化・増毛化の症状と原因

医療脱毛のやりすぎによる代表的なリスクが、**硬毛化(こうもうか)と増毛化(ぞうもうか)**です。 これらは脱毛の副作用として知られており、医療脱毛では全体の1%未満という低い確率で発生します。 しかし、一度発生すると見た目にも大きな影響を与えるため、十分な注意が必要です。

硬毛化とは何か

硬毛化とは、脱毛した部位の毛が脱毛前よりも太く濃くなってしまう現象です。 本来、医療脱毛は毛根の発毛組織を破壊することで毛を生えなくする施術ですが、レーザーの熱量が不十分だった場合、逆に毛根が活性化してしまうことがあります。 特に産毛や細い毛が多い部位で起こりやすく、施術から1〜3ヶ月後に症状が現れることが多いです。

硬毛化が起こりやすい条件として、以下のようなものがあげられます。

• メラニン色素が少ない産毛への照射

• レーザー出力が不適切な施術

• 短期間での頻繁な照射

• 個人の体質的な要因

硬毛化した毛は、通常の毛よりも太く黒くなるため視覚的にも目立ちやすくなります。 しかし、適切な対処をすれば改善可能ですので、症状に気づいたら早めに医師に相談することが大切です。

増毛化のメカニズム

増毛化は、脱毛した部位の毛が増えたように見える現象です。 実際には毛穴の数は生まれつき決まっているため、本当に毛が増えるわけではありません。 休止期にあった毛穴が、レーザーの刺激によって活性化され、新たに毛が生えてくることで毛が増えたように感じるのです。

増毛化のメカニズムは以下のような流れで起こります。

| 段階 | 状態 |

|---|---|

| レーザー照射時 | 熱量不足で発毛組織を完全に破壊できない |

| 照射後1〜3ヶ月 | 休止期の毛穴が熱刺激で活性化 |

| 症状発現 | 新たな毛が生えて毛量が増えたように見える |

増毛化はエステサロンの光脱毛や家庭用脱毛器で起こりやすい傾向があります。 これは、医療脱毛に比べて照射エネルギーが弱く、発毛組織を破壊しきれないためです。 医療脱毛でも起こる可能性はありますが、適切な出力調整により予防可能です。

やりすぎによる肌トラブル

医療脱毛のやりすぎは、深刻な肌トラブルを引き起こす可能性があります。 特に短期間で何度も施術を受けたり、肌の状態を無視して強い出力で照射を続けたりすると、取り返しのつかないダメージを与えることがあります。 ここでは、代表的な肌トラブルについて詳しく解説します。

火傷や色素沈着のリスク

医療脱毛で使用するレーザーは、毛根に高熱を発生させて発毛組織を破壊します。 しかし、やりすぎによって肌への熱ダメージが蓄積すると、火傷のリスクが高まります。 特に日焼けした肌や乾燥した肌への過度な照射は、重度の火傷を引き起こす危険性があります。

火傷による肌トラブルの進行過程:

• 軽度の火傷:赤み、ヒリヒリ感、軽い腫れ

• 中度の火傷:水ぶくれ、強い痛み、皮膚のただれ

• 重度の火傷:皮膚の壊死、瘢痕形成、永続的な色素沈着

また、火傷が治癒した後も色素沈着として跡が残ることがあります。 色素沈着は、肌がダメージから回復する過程でメラニン色素が過剰に生成されることで起こります。 一度できてしまった色素沈着は、改善までに数ヶ月から数年かかることもあるため、予防が何より大切です。

肌の乾燥と敏感肌化

医療脱毛のレーザーは、毛根だけでなく周囲の皮膚組織にも熱の影響を与えます。 適切な間隔での施術であれば問題ありませんが、短期間で繰り返し照射を受けると肌のバリア機能が低下します。 その結果、慢性的な乾燥肌や敏感肌になってしまうリスクがあります。

肌の乾燥と敏感肌化による症状:

| 症状 | 具体的な状態 |

|---|---|

| 乾燥症状 | カサつき、粉ふき、つっぱり感 |

| 敏感症状 | 赤み、かゆみ、ピリピリ感 |

| バリア機能低下 | 外部刺激への過敏反応、炎症の慢性化 |

敏感肌化した肌は、通常の化粧品でも刺激を感じやすくなります。 また、紫外線や摩擦などの外部刺激にも過敏に反応するようになるため、日常生活にも支障をきたす可能性があります。 一度敏感肌になってしまうと、元の健康な肌状態に戻すまでに長期間のケアが必要となります。

過度な照射による毛周期の乱れ

人間の体毛には、成長期・退行期・休止期という毛周期があります。 医療脱毛のレーザーは、メラニン色素を多く含む成長期の毛にのみ効果を発揮します。 しかし、やりすぎによって毛周期を無視した頻繁な照射を続けると、本来の毛の生え変わりサイクルが乱れてしまいます。

毛周期の乱れによる問題点:

• 休止期の毛穴への無駄な照射

• 成長期の毛を見逃すリスク増大

• 脱毛効果の大幅な低下

• 施術回数の無駄な増加

正常な毛周期では、全体の約20%の毛が成長期にあります。 つまり、1回の施術で処理できるのは全体の毛の20%程度ということです。 この自然なサイクルを無視して、2週間や1ヶ月といった短期間で照射を繰り返しても効果は期待できません。

むしろ、毛周期が乱れることで脱毛完了までの期間が長引く可能性があります。 また、肌への負担だけが増えて、コストパフォーマンスも悪化します。 効率的な脱毛のためには、毛周期に合わせた適切な間隔での施術が不可欠なのです。

医療脱毛の適切な回数と間隔

部位別の必要回数目安

医療脱毛の必要回数は、部位によって大きく異なります。 これは、部位ごとに毛の太さ、密度、毛周期が違うためです。 また、個人差もありますが、一般的な目安を知っておくことで計画的な脱毛が可能になります。

顔・産毛の多い部位(10回以上)

顔や背中、お腹などの産毛が多い部位は、最も回数が必要です。 産毛はメラニン色素が少なく、レーザーが反応しにくいという特徴があります。 そのため、自己処理が不要になるまでには10回以上の施術が必要となることが多いです。

顔脱毛の特徴と必要回数:

• 自己処理が楽になるまで:5〜8回

• 自己処理が不要になるまで:10〜15回

• つるつるの状態を目指す:15回以上

顔の産毛は、化粧のりや肌のトーンアップに大きく影響します。 しかし、レーザーへの反応が弱いため、根気強く通う必要があります。 また、顔は硬毛化のリスクが高い部位でもあるため、慎重な施術が求められます。

| 部位 | 平均必要回数 | 特徴 |

|---|---|---|

| 顔全体 | 10〜15回 | 産毛が多く、硬毛化リスクあり |

| 背中 | 8〜12回 | 面積が広く、産毛中心 |

| お腹 | 8〜10回 | 個人差が大きい部位 |

ワキ・VIO(8-10回)

ワキやVIOは、太くて濃い毛が密集している部位です。 レーザーへの反応は良好ですが、毛の密度が高いため、完全に脱毛するには8〜10回程度必要です。 特にVIOはデリケートな部位であり、痛みも強いため、慎重な施術が必要です。

ワキ・VIO脱毛の進行目安:

• 1〜3回目:毛量の減少を実感

• 4〜6回目:自己処理の頻度が大幅に減少

• 7〜10回目:ほぼ自己処理不要の状態

• 10回以上:完璧なつるつる状態を目指す場合

VIOは特に個人差が大きい部位です。 毛の濃さや密度、希望する仕上がり(全処理orデザイン脱毛)によって、必要回数は5回から15回以上まで幅があります。 また、IラインやOラインは黒ずみがある場合、レーザーの出力を下げる必要があるため、回数が増える傾向にあります。

腕・脚(5-8回)

腕や脚は、比較的脱毛効果を実感しやすい部位です。 毛の太さが中程度で、レーザーへの反応も良好なため、5〜8回程度で満足できる結果が得られることが多いです。 ただし、ひざやひじなどの関節部分は毛が残りやすいため、追加照射が必要になることもあります。

腕・脚の部位別特徴:

| 細かい部位 | 必要回数 | 注意点 |

|---|---|---|

| ひじ下・ひざ下 | 5〜8回 | 最も効果を実感しやすい |

| ひじ上・ひざ上 | 6〜8回 | 産毛が混在する場合あり |

| 手足の甲・指 | 8〜10回 | 細かい部位で照射漏れしやすい |

効果的な施術間隔の決め方

医療脱毛の効果を最大限に引き出すためには、適切な施術間隔を守ることが極めて重要です。 短すぎても長すぎても効率が悪くなるため、毛周期を理解した上で計画的に通う必要があります。

毛周期に合わせた2-3ヶ月間隔

医療脱毛の基本的な施術間隔は、体の部位で2〜3ヶ月、顔で1ヶ月程度が目安です。 これは、毛周期のサイクルに基づいた科学的な根拠があります。 成長期の毛は全体の約20%であり、1回の施術で処理できる毛の量には限界があるのです。

毛周期と施術タイミングの関係:

• 成長期(3〜4ヶ月):レーザーが効果的に作用する時期

• 退行期(2〜3週間):毛が抜け落ちる準備期間

• 休止期(2〜3ヶ月):新しい毛が生える準備期間

この周期を考慮すると、2〜3ヶ月間隔での施術が最も効率的です。 ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個人差があることを理解しておく必要があります。 また、施術回数が増えるにつれて、間隔を長くしていくのが一般的です。

毛が生え揃ってからの施術が重要

医療脱毛で最も重要な原則は、**「毛が生え揃ってから次の施術を受ける」**ことです。 毛の無い毛穴にレーザーを照射しても、全く効果がないばかりか、肌への負担だけが増えることになります。 この原則を守ることで、1回あたりの脱毛効果を最大化できます。

毛の生え揃い具合の判断基準:

• 前回施術前の8割程度の毛が生えている

• 部位全体にまんべんなく毛が見られる

• 触った時にザラザラ感がある

• 自己処理の必要性を感じる程度

特に注意すべきは、「早く脱毛を完了させたい」という焦りです。 まだ毛が十分に生えていない状態で施術を受けても、処理できる毛穴の数が少なく、非効率的です。 むしろ、しっかりと毛が生え揃うまで待つことが、結果的に早い脱毛完了につながります。

短期間での詰め込み施術がNGな理由

「2週間おき」「1ヶ月おき」といった短期間での施術を推奨する情報を見かけることがあります。 しかし、これは医学的根拠のない誤った情報です。 短期間での詰め込み施術は、効果が低いだけでなく、様々なリスクを伴います。

短期間施術のデメリット:

| 問題点 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 脱毛効果の低下 | 成長期の毛が少なく、1回の効果が激減 |

| 肌への過度な負担 | 火傷、色素沈着、敏感肌化のリスク増大 |

| コストの無駄 | 効果の薄い施術に費用がかかる |

| 完了までの期間延長 | 非効率な施術により、かえって時間がかかる |

例えば、1ヶ月後の施術では、処理できる毛穴が極端に少ない状態です。 施術直後から2〜3週間は毛が抜け落ちる期間であり、1ヶ月後はまだほとんど毛が生えていません。 この状態で施術を受けても、ごくわずかな毛しか処理できず、回数だけを消費することになります。

また、短期間施術を推奨するクリニックやサロンには要注意です。 多くの場合、脱毛効果が低いことを前提とした回数稼ぎの可能性があります。 医学的に正しい施術間隔を守ることが、安全で効果的な脱毛への近道なのです。

やりすぎを防ぐための注意点

硬毛化しやすい部位と対策

硬毛化は医療脱毛の副作用の中でも、特に注意が必要なリスクです。 発生確率は1%未満と低いものの、一度起こると見た目への影響が大きいため、リスクの高い部位を知り、適切な対策を取ることが重要です。

顔・背中・うなじのリスク

硬毛化が起こりやすい部位には、明確な特徴があります。 それは、産毛や細い毛が多く、メラニン色素が少ない部位です。 特に顔、背中、うなじ、二の腕などは、硬毛化のリスクが高い要注意部位として知られています。

硬毛化リスクの高い部位の特徴:

• メラニン色素が薄い産毛が中心

• 毛根が浅く、レーザーの熱が分散しやすい

• 通常の出力では発毛組織を破壊しきれない

• 中途半端な熱刺激で毛根が活性化する可能性

これらの部位を脱毛する際は、通常よりも慎重な施術計画が必要です。 特に顔の脱毛では、額や頬、もみあげ周辺で硬毛化が起こりやすいとされています。 万が一硬毛化が起きた場合でも、適切な対処により改善可能ですが、予防に勝る対策はありません。

| 部位 | リスクレベル | 予防のポイント |

|---|---|---|

| 顔(額・頬) | 高 | 蓄熱式脱毛器の使用、慎重な出力調整 |

| 背中・うなじ | 高 | 施術間隔を長めに、経過観察を徹底 |

| 二の腕・太もも | 中 | 毛質に応じた機器選択 |

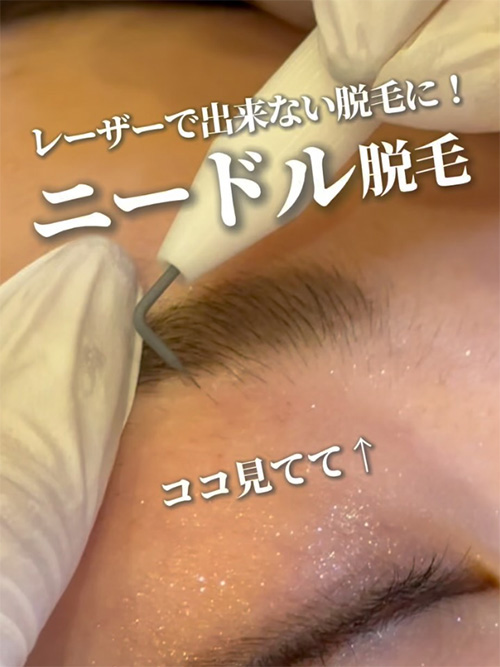

蓄熱式脱毛器の選択

硬毛化のリスクを大幅に減らす方法として、蓄熱式脱毛器の使用があります。 従来のショット式(熱破壊式)とは異なり、蓄熱式は広範囲にじんわりと熱を加えるため、産毛にも効果的に作用します。 これにより、硬毛化のリスクを最小限に抑えられるのです。

蓄熱式脱毛器のメリット:

• 産毛や細い毛にも均一に熱が伝わる

• 毛根の深さに関係なく効果を発揮

• 硬毛化・増毛化のリスクが低い

• 痛みが少なく、肌への負担も軽減

特にメディオスターNeXT PROなどの最新機種は、硬毛化対策として多くのクリニックで採用されています。 ただし、機器の性能だけでなく、施術者の技術も重要です。 毛質や肌質に応じた適切な出力設定と照射方法により、硬毛化リスクをさらに低減できます。

適切なクリニック選びのポイント

医療脱毛のやりすぎを防ぐためには、信頼できるクリニック選びが欠かせません。 料金の安さだけで選ぶのではなく、安全性と効果を重視したクリニック選びが、結果的に満足度の高い脱毛につながります。

医師による肌診断の重要性

質の高い医療脱毛を受けるためには、施術前の医師による肌診断が不可欠です。 肌質、毛質、既往歴などを総合的に判断し、一人ひとりに最適な施術プランを立てることが、安全で効果的な脱毛の第一歩となります。

医師による診断で確認すべき項目:

• 肌質(乾燥肌、敏感肌、アトピー性皮膚炎の有無)

• 毛質(太さ、濃さ、密度)

• 日焼けの程度

• 服用中の薬(光線過敏症を引き起こす薬剤の確認)

• アレルギーの有無

• 過去の脱毛経験と肌トラブルの履歴

特に重要なのは、硬毛化のリスク評価です。 経験豊富な医師であれば、部位や毛質から硬毛化のリスクを予測し、適切な対策を提案してくれます。 また、施術ごとの肌状態のチェックも重要で、必要に応じて施術間隔や出力の調整を行います。

レーザーの種類と出力調整

優良なクリニックの特徴として、複数のレーザー機器を保有していることがあげられます。 これは、部位や毛質に応じて最適な機器を使い分けるためです。 また、出力調整を細かく行える体制も、安全で効果的な脱毛には欠かせません。

主要な医療レーザーの特徴:

| レーザーの種類 | 得意な毛質 | 特徴 |

|---|---|---|

| アレキサンドライトレーザー | 太い毛・濃い毛 | 日本人の肌に適合、即効性あり |

| ダイオードレーザー | 産毛・細い毛 | 蓄熱式対応、痛み少ない |

| YAGレーザー | 根深い毛 | 色黒肌OK、VIOに効果的 |

さらに重要なのは、施術者の技術と経験です。 同じ機器を使用しても、照射角度、速度、重ね打ちの有無などにより、効果は大きく変わります。 定期的な研修を受けている医療スタッフがいるクリニックを選ぶことが、やりすぎを防ぐポイントです。

自己判断での追加施術を避ける

医療脱毛において最も危険なのは、自己判断での追加施術です。 「もっと早く効果を出したい」「この部位だけもう少し」という気持ちは理解できますが、医学的根拠のない判断は大きなリスクを伴います。

自己判断による追加施術のリスク:

• 適切な施術間隔を守れず、効果が低下

• 肌への過度な負担により、トラブル発生

• 硬毛化・増毛化のリスク増大

• 無駄な費用の発生

• 脱毛完了までの期間延長

特に注意すべきは、他院での追加施術です。 施術履歴が共有されていないため、重複照射や過度な施術になりやすく、トラブルの原因となります。 必ず担当医師と相談の上、計画的な施術を心がけましょう。

また、効果に不安を感じた場合も、すぐに追加施術を考えるのではなく、まずは医師に相談することが大切です。 効果が出ない原因は様々で、施術間隔、レーザーの種類、出力設定など、調整できる要素は多くあります。 専門家の判断を仰ぐことが、安全で効果的な脱毛への近道です。

効果が出ない場合の正しい対処法

施術間隔の見直し

医療脱毛を続けているのに思うような効果が得られない場合、まず見直すべきは施術間隔です。 一般的な2〜3ヶ月という間隔は、あくまで平均的な目安であり、個人の毛周期に合わせた調整が必要です。 効果的な脱毛のためには、自分に最適な間隔を見つけることが重要です。

施術間隔を見直すべきサイン:

• 施術後の毛の抜け方が悪い

• すぐに元の濃さに戻ってしまう

• 部位によって効果にムラがある

• 5回以上通っても変化を感じない

間隔の見直しで重要なのは、**「短くする」ことではなく「最適化する」**ことです。 むしろ多くの場合、間隔を長めにすることで効果が改善します。 例えば、3ヶ月間隔を4ヶ月に延ばすことで、より多くの毛が成長期に入り、1回あたりの効果が高まることがあります。

| 状況 | 推奨される対応 |

|---|---|

| 抜けが悪い、すぐ生える | 出力や機器の見直し(間隔短縮は逆効果) |

| 部位により差がある | 部位別の間隔設定を検討 |

| 後半で効果停滞 | 間隔を4〜6ヶ月に延長 |

また、施術回数が増えるにつれて間隔を延ばすのが一般的です。 初期は2〜3ヶ月、中期は3〜4ヶ月、後期は4〜6ヶ月というように、毛の減少に合わせて調整します。 これにより、常に最適なタイミングで施術を受けることができます。

レーザーの種類変更の検討

効果が出ない原因として、使用しているレーザーが毛質に合っていない可能性があります。 医療レーザーには複数の種類があり、それぞれ得意とする毛質が異なるため、必要に応じて変更を検討することが重要です。

レーザー変更を検討すべきケース:

• VIOや男性のヒゲで効果が薄い → YAGレーザーへ

• 産毛が多い部位で効果がない → 蓄熱式ダイオードレーザーへ

• 痛みが強すぎて出力を上げられない → 蓄熱式への変更

• 肌トラブルが頻発する → より肌に優しい機種へ

特に濃い毛と産毛が混在する部位では、レーザーの使い分けが効果的です。 例えば、初期は濃い毛に効果的なアレキサンドライトレーザーを使用し、毛が細くなってきたら産毛に強いダイオードレーザーに切り替えるといった方法があります。

また、複数のレーザーを搭載した複合機も増えています。 ジェントルマックスプロのような機器は、アレキサンドライトとYAGの2種類のレーザーを搭載しており、部位や毛質に応じて使い分けが可能です。 柔軟な対応ができるクリニックを選ぶことが、効果的な脱毛につながります。

肌のコンディション改善

医療脱毛の効果は、肌の状態に大きく左右されます。 乾燥した肌や日焼けした肌では、安全のためレーザー出力を下げざるを得ず、結果的に効果が低下します。 そのため、日頃からの肌ケアが脱毛効果を高める重要な要素となります。

保湿ケアの徹底

肌の保湿は、医療脱毛の効果を最大化するための基本中の基本です。 潤いのある健康な肌は、レーザーの熱を効率的に毛根に伝えることができます。 逆に乾燥した肌では、熱が分散しやすく、効果が低下してしまいます。

効果的な保湿ケアの方法:

• 施術前後は特に念入りに保湿

• 刺激の少ない保湿剤を選ぶ

• 入浴後5分以内の保湿を習慣化

• 部位に応じて保湿剤を使い分ける

• 水分補給も忘れずに(内側からの保湿)

特に施術後の肌は敏感になっているため、保湿は欠かせません。 アルコールフリー、無香料、無着色の保湿剤を選び、たっぷりと塗布することが大切です。 また、ヒアルロン酸やセラミド配合の保湿剤は、肌のバリア機能を高める効果も期待できます。

| タイミング | 保湿ケアのポイント |

|---|---|

| 施術1週間前から | 朝晩2回の保湿を徹底、肌を整える |

| 施術当日 | 過度な保湿は避け、軽めに |

| 施術後1週間 | こまめな保湿、冷却も併用 |

日焼け対策の重要性

日焼けは医療脱毛の大敵です。 日焼けした肌にレーザーを照射すると、肌表面のメラニンにも反応してしまい、火傷のリスクが高まります。 また、安全のため出力を下げる必要があり、脱毛効果も大幅に低下します。

徹底すべき日焼け対策:

• SPF30以上の日焼け止めを毎日使用

• 施術部位の露出を避ける

• 日傘や帽子、UVカット衣類の活用

• 曇りの日も油断せず対策

• 施術前後は特に注意(前後2週間は厳重に)

特に夏場の脱毛では日焼け対策が必須です。 海やプールなどのレジャー予定がある場合は、施術スケジュールの調整も検討しましょう。 また、日焼け止めは2〜3時間おきに塗り直すことで、効果を維持できます。

万が一日焼けしてしまった場合は、必ず施術前に申告することが大切です。 医師の判断により、施術を延期したり、出力を調整したりすることで、安全に脱毛を続けることができます。 肌の健康を第一に考えた対応が、結果的に効果的な脱毛につながるのです。

まとめ

医療脱毛は適切に行えば、安全で効果的にムダ毛の悩みを解決できる素晴らしい施術です。 しかし、「早く効果を出したい」という焦りから、やりすぎてしまうと様々なリスクが生じることがわかりました。

本記事で解説した重要なポイントをまとめると、硬毛化や肌トラブルなどのリスクを避けるためには、適切な施術間隔を守ることが最も大切です。 基本的には毛周期に合わせた2〜3ヶ月間隔で、かつ毛が生え揃ってから施術を受けることで、効果を最大化できます。

また、部位によって必要回数は異なり、顔や産毛の多い部位は10回以上、ワキ・VIOは8〜10回、腕・脚は5〜8回が目安となります。 これらの回数はあくまで平均的な目安であり、個人差があることを理解しておくことも重要です。

効果が出ない場合は、間隔を短くするのではなく、レーザーの種類や出力の見直し、肌のコンディション改善を検討しましょう。 そして何より、自己判断での追加施術は避け、必ず医師と相談することが、安全で効果的な脱毛への近道です。

医療脱毛は長期的な視点で取り組むべき施術です。 焦らず、計画的に、そして肌の健康を第一に考えながら進めることで、理想的な結果を得ることができるでしょう。 美しい肌を手に入れるために、正しい知識を持って医療脱毛と向き合っていきましょう。

LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。