LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。

「医療脱毛を受けたのに、なかなか毛が抜けない」「施術から数日たっても変化がない」といった不安を感じていませんか。 高いお金を払って施術を受けたにもかかわらず、期待した効果が得られないと心配になるのは当然のことです。 しかし、医療脱毛後に毛がすぐに抜けないのは、実は正常な反応である場合がほとんどなのです。

本記事では、医療脱毛後に毛が抜けるまでのメカニズムから、毛が抜けない7つの原因、そして効果を最大限に引き出すための対策まで、徹底的に解説していきます。 医療脱毛を検討している方から、すでに施術を受けて不安を感じている方まで、ぜひ最後までお読みください。 正しい知識を身につけることで、不安を解消し、効果的な医療脱毛を実現できるはずです。

CONTENTS

医療脱毛後に毛が抜けるメカニズムと期間

医療脱毛の施術を受けたあと、毛が抜け落ちるまでには一定の時間が必要です。 このメカニズムを理解することで、施術後の不安を解消し、適切なケアを行うことができます。 ここでは、毛が抜けるまでの詳しいプロセスと、脱毛方式による違いについて解説していきます。

毛が抜け始めるのは施術後2〜3週間

医療脱毛の施術を受けてから、実際に毛が抜け始めるまでには2〜3週間程度の期間が必要です。 施術直後に毛が抜けないことを心配する方も多いですが、これは正常な反応なので安心してください。 レーザー照射によって毛根組織にダメージを与えた毛は、すぐには抜け落ちず、時間をかけて自然に排出されていきます。

施術後の経過を以下の表にまとめました。

| 施術後の期間 | 毛の状態 | 見た目の変化 |

|---|---|---|

| 1〜3日 | 毛根がダメージを受けている状態 | ほとんど変化なし |

| 1週間 | 毛根から毛が離れ始める | 一部の毛が抜けやすくなる |

| 2〜3週間 | 毛が自然に抜け落ちる | 明らかに毛量が減少 |

この期間中は、無理に毛を引っ張ったり、毛抜きを使用したりしないことが大切です。 自然に抜け落ちるのを待つことで、肌へのダメージを最小限に抑えることができます。 また、個人差や部位によって抜ける時期が前後することもありますので、あくまで目安として考えてください。

レーザー照射から毛が抜けるまでの流れ

医療脱毛のレーザー照射から毛が抜けるまでの流れは、以下のような段階を経て進行します。

まず、レーザーが照射されると、毛のメラニン色素にレーザー光が吸収されます。 吸収されたレーザー光は熱エネルギーに変換され、毛根部分の温度が急激に上昇します。 この熱によって、毛乳頭や毛母細胞といった発毛組織が破壊されるのです。

発毛組織が破壊されても、毛はすぐには抜け落ちません。 破壊された毛根組織は、徐々に毛との結合を失っていきます。 そして、皮膚のターンオーバーとともに、毛が押し出されるようにして抜け落ちていくのです。

このプロセスには個人差があり、以下のような要因が影響します。

- 毛の太さや濃さ

- 肌質や肌の状態

- レーザーの出力設定

- 照射部位の特性

- 体質や代謝の速さ

特に重要なのは、レーザーが適切に毛根まで届いているかという点です。 適切な出力で正確に照射されていれば、時間の経過とともに必ず効果が現れます。 焦らずに経過を観察することが、医療脱毛を成功させる秘訣といえるでしょう。

ポップアップ現象とは

医療脱毛の施術中や直後に見られる特徴的な現象として、**「ポップアップ現象」**があります。 これは、熱破壊式脱毛機を使用した際に起こりやすい現象で、レーザー照射の瞬間に毛が飛び出すように抜けることを指します。 施術を受けている最中に、毛がポンッと音を立てて飛び出すことから、この名前がつけられました。

ポップアップ現象が起こるメカニズムは以下のとおりです。

- レーザーの熱により毛の周囲の水分が瞬時に蒸発

- 蒸気圧によって毛が押し出される

- 毛根が熱で収縮し、毛との結合が弱まる

ただし、ポップアップ現象には注意すべき点があります。 すべての毛でポップアップ現象が起こるわけではないということです。 また、ポップアップ現象が起きても、毛根が完全に破壊されていない場合もあります。

ポップアップ現象の有無と脱毛効果の関係:

- ポップアップ現象あり → 効果的に照射されている可能性が高い

- ポップアップ現象なし → 必ずしも効果がないわけではない

- 施術部位や毛質によって発生頻度が異なる

- 蓄熱式脱毛機では基本的に起こらない

ポップアップ現象は、医療脱毛が効いている一つのサインとして捉えることができます。 しかし、この現象がなくても心配する必要はありません。 最終的な脱毛効果は、2〜3週間後の毛の抜け具合で判断するのが適切です。

脱毛方式による効果実感時期の違い

医療脱毛には大きく分けて**「熱破壊式」と「蓄熱式」**の2つの方式があります。 それぞれの方式によって、毛が抜けるまでの期間や効果の実感時期が異なることを理解しておくことが重要です。 どちらの方式で施術を受けたかによって、期待できる効果のタイミングが変わってきます。

以下に、2つの脱毛方式の特徴と効果実感時期をまとめました。

| 項目 | 熱破壊式 | 蓄熱式 |

|---|---|---|

| ターゲット | 毛乳頭・毛母細胞 | バルジ領域 |

| 照射方法 | 高出力で単発照射 | 低出力で連続照射 |

| 効果実感時期 | 1〜2週間 | 3〜4週間 |

| 痛みの程度 | 強い | 弱い |

どちらの方式を選択するかは、個人の毛質や肌質、痛みへの耐性などを考慮して決定されます。 クリニックによっては、部位や状況に応じて使い分けることもあります。 大切なのは、自分が受けた施術方式を理解し、適切な期待値を持つことです。

熱破壊式脱毛機の特徴(1〜2週間)

熱破壊式脱毛機は、高出力のレーザーを瞬間的に照射することで脱毛効果を得る方式です。 この方式の最大の特徴は、効果を実感するまでの期間が比較的短いことにあります。 施術後1〜2週間程度で、多くの方が毛の抜け落ちを実感できます。

熱破壊式脱毛機のメリットは以下のとおりです。

- 効果の実感が早い

- 太い毛や濃い毛に効果的

- 1回の施術での脱毛効果が高い

- ポップアップ現象が起こりやすい

熱破壊式は、毛根の深い部分まで熱を届けることができます。 そのため、VIOや脇などの太い毛が生えている部位に特に効果的です。 ただし、照射時の痛みが強いというデメリットもあります。

痛みの程度は、よく「輪ゴムで弾かれたような痛み」と表現されます。 最近では冷却機能が充実した機器も多く、痛みを軽減する工夫がされています。 それでも痛みに敏感な方は、麻酔クリームの使用を検討するとよいでしょう。

熱破壊式で施術を受けた場合の経過:

- 施術直後:赤みや腫れが出ることがある

- 1〜3日後:毛穴周辺に軽い炎症反応

- 1週間後:一部の毛が抜け始める

- 2週間後:大部分の毛が自然に抜け落ちる

即効性を求める方や、早く効果を実感したい方には熱破壊式がおすすめです。 ただし、肌への負担も大きいため、施術後のケアをしっかりと行う必要があります。

蓄熱式脱毛機の特徴(3〜4週間)

蓄熱式脱毛機は、低出力のレーザーを連続的に照射して脱毛効果を得る方式です。 この方式は、毛根より浅い位置にある**「バルジ領域」をターゲット**にしています。 効果を実感するまでに3〜4週間程度かかりますが、痛みが少ないという大きなメリットがあります。

蓄熱式脱毛機の特徴を詳しく見ていきましょう。

- じわじわと熱を加えて脱毛する

- 産毛や細い毛にも効果的

- 日焼け肌でも施術可能な場合が多い

- 施術時間が短い

蓄熱式は、肌への負担が少ないため、敏感肌の方にも適しています。 また、メラニン色素への依存度が低いため、色素の薄い産毛にも効果を発揮します。 顔や背中など、産毛が多い部位の脱毛に向いているといえるでしょう。

ただし、効果を実感するまでに時間がかかるため、即効性を求める方には物足りないかもしれません。 また、太い毛への効果は熱破壊式に比べて劣る場合があります。 施術を受ける際は、自分の毛質や希望に合った方式を選ぶことが大切です。

蓄熱式脱毛機を使用した場合の注意点:

- ポップアップ現象は基本的に起こらない

- 効果の判定には最低でも3週間は必要

- 複数回の施術で徐々に効果が現れる

- 熱破壊式より施術回数が多くなる場合がある

痛みに弱い方や、肌トラブルが心配な方には蓄熱式がおすすめです。 時間はかかりますが、着実に脱毛効果を得ることができます。

毛周期と脱毛効果の関係

医療脱毛の効果を最大限に引き出すためには、「毛周期」を理解することが不可欠です。 毛周期とは、毛が生えてから抜け落ちるまでの一連のサイクルのことを指します。 このサイクルを無視して施術を行っても、期待した効果を得ることはできません。

毛周期は大きく3つの期間に分けられます。

- 成長期:毛が活発に伸びている時期

- 退行期:毛の成長が止まり、抜ける準備をする時期

- 休止期:毛が抜け落ち、次の毛が生える準備をする時期

医療脱毛のレーザーが効果を発揮するのは、主に成長期の毛に対してのみです。 なぜなら、成長期の毛は毛根と毛乳頭がしっかりとつながっており、メラニン色素も豊富だからです。 この状態の毛にレーザーを照射することで、効率的に熱を伝えることができます。

成長期・退行期・休止期の違い

それぞれの期間における毛の状態と、医療脱毛の効果について詳しく解説します。

成長期の毛の特徴: 成長期は、毛が最も活発に成長している時期です。 毛根部分に栄養が豊富に供給され、毛母細胞が活発に分裂しています。 この時期の毛は、メラニン色素を多く含み、毛根も太くしっかりしています。

医療脱毛において最も重要なのは、**成長期の毛の割合が全体の約20%**しかないということです。 つまり、1回の施術で脱毛できるのは、見えている毛の5分の1程度ということになります。 これが、複数回の施術が必要な理由の一つです。

退行期の毛の特徴: 退行期は、毛の成長が止まり、毛根が萎縮し始める時期です。 この時期になると、毛乳頭から毛が離れ始め、毛根への栄養供給も減少します。 メラニン色素の量も減り始めるため、レーザーの効果は限定的になります。

退行期の毛に対する脱毛効果:

- 熱破壊式:ある程度の効果は期待できる

- 蓄熱式:効果はほとんど期待できない

- 個体差により効果にばらつきがある

休止期の毛の特徴: 休止期は、毛が完全に抜け落ち、次の毛が生える準備をしている時期です。 この時期は毛穴に毛が存在しないため、レーザーを照射しても効果はありません。 休止期の長さは部位により異なり、数週間から数か月続きます。

各期間の割合と特徴をまとめた表:

| 毛周期 | 全体に占める割合 | 脱毛効果 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 成長期 | 約20% | ◎(非常に高い) | メラニン豊富、毛根が太い |

| 退行期 | 約10% | △(限定的) | 毛根が萎縮、メラニン減少 |

| 休止期 | 約70% | ×(効果なし) | 毛が存在しない |

この毛周期を理解することで、なぜ複数回の施術が必要なのかが明確になります。 また、施術間隔を適切に設定することの重要性も理解できるでしょう。

1度の施術で抜けきらない理由

医療脱毛を1回受けただけでは、すべての毛が抜けきらないのには明確な理由があります。 前述のとおり、レーザーが効果を発揮するのは成長期の毛のみです。 しかし、成長期の毛は全体の約20%しかないため、1回の施術で処理できる毛には限界があります。

1度の施術で抜けきらない具体的な理由:

- 毛周期のずれ すべての毛が同じタイミングで成長期を迎えるわけではありません。 それぞれの毛穴で、独立した毛周期のサイクルが進行しています。 そのため、今回の施術で休止期だった毛は、次回の施術時に成長期を迎えている可能性があります。

- 部位による毛周期の違い 体の部位によって、毛周期の長さは大きく異なります。 例えば、顔の毛周期は1〜2か月と短いのに対し、VIOは2〜3か月と長めです。 この違いを考慮せずに施術を行うと、効率的な脱毛ができません。

- 個人差の影響 毛周期には大きな個人差があります。 年齢、ホルモンバランス、生活習慣などが影響し、同じ部位でも人によって周期が異なるのです。 そのため、画一的な施術間隔では対応できない場合があります。

- 照射条件の限界 安全性を考慮すると、1回の施術で照射できる出力には限界があります。 特に初回は、肌の反応を見ながら慎重に出力を設定する必要があります。 そのため、すべての成長期の毛に十分なダメージを与えられない場合もあります。

完全な脱毛を目指すために必要な施術回数の目安:

- 自己処理が楽になるレベル:3〜5回

- ほぼツルツルの状態:5〜8回

- 完全に毛をなくす:8〜10回以上

これらの回数は、個人差や部位によって大きく変動します。 重要なのは、毛周期を理解し、適切な間隔で施術を受けることです。 焦らず着実に施術を重ねることが、理想的な脱毛効果への近道となります。

医療脱毛後に毛が抜けない7つの原因

医療脱毛を受けたにもかかわらず、期待したような効果が得られない場合があります。 その原因は実にさまざまで、施術方法から個人の体質まで幅広い要因が関係しています。 ここでは、医療脱毛後に毛が抜けない主な7つの原因について、詳しく解説していきます。

照射漏れによる脱毛効果不足

医療脱毛後に毛が抜けない最も一般的な原因の一つが**「照射漏れ」**です。 照射漏れとは、施術時にレーザーが適切に照射されなかった部分が生じることを指します。 この問題は、技術的な要因と物理的な要因の両方から発生する可能性があります。

照射漏れが疑われる症状:

- 明らかに一部分だけ毛が残っている

- 列状や帯状に毛が残っている

- 左右で脱毛効果に差がある

- 狭い範囲にまとまって毛が残る

照射漏れは、施術者の技術や経験によって発生頻度が変わります。 特に凹凸の多い部位や見えにくい部位では、照射漏れのリスクが高くなります。 しかし、多くのクリニックでは照射漏れに対する保証制度を設けています。

照射漏れが起こる理由

照射漏れが発生する理由は複数あり、それぞれに対策が必要です。

1. 施術者の技術不足 医療脱毛の施術には、高度な技術と経験が必要です。 特に新人スタッフや経験の浅い施術者の場合、照射の重なりや角度の調整が不十分になることがあります。 均一な照射を行うには、部位の形状に合わせた適切な手技が求められます。

2. 部位の形状による難しさ 体の部位によっては、構造的に照射が困難な場所があります。 例えば、ひじやひざなどの関節部分は、凹凸が多く照射器を密着させにくいため、照射漏れが起こりやすくなります。 また、VIOラインの複雑な形状も、照射漏れのリスクを高める要因です。

3. 照射器の取り扱いミス レーザー脱毛機器の照射ヘッドは、肌に対して垂直に当てる必要があります。 角度がずれていたり、肌から浮いていたりすると、レーザーが適切に照射されません。 また、照射スピードが速すぎる場合も、十分な熱量が伝わらない原因となります。

4. マーキング不足 効率的な施術のために、事前に照射範囲をマーキングすることがあります。 しかし、このマーキングが不適切だったり、施術中にマーキングが消えてしまったりすると、照射漏れにつながります。 特に広範囲の施術では、計画的な照射が重要です。

照射漏れを防ぐためのポイント:

- 経験豊富な施術者を指名する

- 施術中に違和感があれば伝える

- 照射後の肌の状態を確認する

- 不安な部位は事前に相談する

再照射の申請期限と手続き

照射漏れが疑われる場合、多くのクリニックでは無料での再照射に対応しています。 ただし、再照射を受けるためには一定の条件と手続きが必要です。 これらの条件はクリニックによって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

再照射の一般的な条件:

- 申請期限の設定 多くのクリニックでは、施術後2〜4週間以内の申請を条件としています。 これは、それ以降になると新たに生えてきた毛との区別が困難になるためです。 期限を過ぎると、照射漏れではなく新たな毛周期の毛と判断される可能性があります。

- 明確な照射漏れの証明 再照射を受けるには、明らかな照射漏れであることを示す必要があります。 まばらに毛が残っている程度では、照射漏れと認められない場合があります。 写真撮影による記録を求められることも多いです。

- 対象部位の制限 クリニックによっては、再照射の対象部位を制限している場合があります。 例えば、産毛や白髪、ホクロ周辺の毛は対象外とされることが一般的です。 これらは照射漏れではなく、レーザーが反応しにくい毛質によるものだからです。

再照射申請の手続き例:

| ステップ | 内容 | 期限の目安 |

|---|---|---|

| 1. 状態確認 | 照射漏れと思われる部位を確認 | 施術後2週間〜 |

| 2. 連絡 | クリニックに電話またはメールで連絡 | 施術後3週間以内 |

| 3. 診察 | 医師または看護師による確認 | 施術後4週間以内 |

| 4. 再照射 | 照射漏れと認定された部位の再施術 | 診察後速やかに |

再照射を受ける際の注意点として、元の施術と同じ条件での照射が基本となります。 出力を上げてほしいなどの要望は、安全性の観点から受け入れられない場合が多いです。 また、再照射は1回限りというクリニックがほとんどなので、慎重に判断する必要があります。

脱毛器の出力不足

医療脱毛の効果は、レーザーの出力設定に大きく左右されます。 出力が不足していると、毛根組織を十分に破壊できず、期待した脱毛効果が得られません。 しかし、出力設定は安全性とのバランスを考慮する必要があり、単純に高ければよいというものではありません。

出力不足による影響:

- 毛根へのダメージが不十分

- 脱毛効果の実感が遅い

- 必要な施術回数が増える

- 特に太い毛で効果が出にくい

出力設定は、個人の肌質や毛質、施術部位によって細かく調整されます。 初回の施術では特に慎重な設定が行われるため、効果を実感しにくい場合があります。 これは肌トラブルを防ぐための重要な配慮です。

肌質による出力調整

肌質は医療脱毛の出力設定において最も重要な要素の一つです。 同じ出力でも、肌質によって反応は大きく異なります。 そのため、施術前には必ず肌質のチェックとテスト照射が行われます。

肌質別の出力調整の考え方:

- 色白肌の場合 メラニン色素が少ない色白肌は、比較的高い出力での照射が可能です。 レーザーが毛のメラニンに集中しやすく、効率的な脱毛が期待できます。 ただし、肌が薄く敏感な場合は、赤みが出やすいため注意が必要です。

- 色黒肌・日焼け肌の場合 肌にメラニン色素が多い場合、レーザーが肌にも反応してしまいます。 そのため、火傷のリスクを避けるために出力を下げざるを得ません。 特に日焼け直後は、施術自体を延期することもあります。

- 敏感肌・アトピー肌の場合 肌のバリア機能が低下している敏感肌では、通常より低い出力から開始します。 肌の反応を見ながら、徐々に出力を上げていく慎重なアプローチが必要です。 保湿ケアの徹底も、出力を上げるための重要な要素となります。

- 乾燥肌の場合 乾燥した肌は、熱に対する抵抗力が低下しています。 そのため、通常の肌より痛みを感じやすく、赤みも出やすくなります。 十分な保湿を行ってから、段階的に出力を調整していきます。

肌質による出力設定の目安:

- 色白・普通肌:標準〜高出力

- 色黒肌:低〜中出力

- 敏感肌:低出力からスタート

- 混合肌:部位ごとに調整

出力を上げるためのポイント: 施術を重ねるごとに、肌が脱毛に慣れてきます。 そのため、2回目以降は出力を上げられることが多いです。 ただし、出力アップは医師や看護師の判断によって行われるべきです。

自分でできる対策としては、日頃からの保湿ケアが重要です。 肌の状態を整えることで、より高い出力での施術が可能になります。 また、施術前の日焼けを避けることも、適切な出力設定のために欠かせません。

毛の密集度による影響

意外に知られていませんが、毛の密集度も出力設定に影響します。 毛が密集している部位では、レーザーのエネルギーが分散してしまうため、1本1本の毛に届く熱量が減少します。 これは**「エネルギーの競合」**と呼ばれる現象です。

密集度が高い部位の特徴:

VIOやワキなど、毛が密集している部位では以下のような現象が起こります。

- レーザーエネルギーの分散

- 1本あたりの熱量不足

- 脱毛効果のムラ

- 痛みが強く感じられる

特に初回の施術時は、毛量が多いため最もエネルギーが分散しやすい状態です。 そのため、初回は思ったような効果を実感できないことがあります。 しかし、回数を重ねて毛量が減ってくると、徐々に効果を実感しやすくなります。

密集度による施術の工夫:

- 照射方法の調整 密集部位では、重ね打ちや照射角度の工夫が必要です。 同じ部位を複数回に分けて照射することで、エネルギーを効果的に届けます。

- 出力の段階的調整 初回は低めの出力で全体的に照射し、2回目以降で出力を上げる戦略がとられます。 毛量が減ってきたタイミングで、より高い出力での施術が可能になります。

- 照射間隔の調整 密集部位では、通常より短い間隔で照射することがあります。 これにより、1回の照射で処理しきれなかった毛にアプローチします。

部位別の密集度と対策:

| 部位 | 密集度 | 初回の効果 | 推奨対策 |

|---|---|---|---|

| VIO | 非常に高い | 感じにくい | 回数を重視、段階的に出力アップ |

| ワキ | 高い | やや感じにくい | 重ね打ち、角度調整 |

| 腕・脚 | 中程度 | 標準的 | 通常の出力設定 |

| 顔・背中 | 低い | 産毛のため感じにくい | 高出力または蓄熱式 |

密集度の高い部位では、忍耐強く施術を続けることが成功の鍵となります。 初回で効果を感じなくても、回数を重ねることで必ず変化が現れます。

産毛や細い毛への効果の限界

医療脱毛において、産毛や細い毛は最も脱毛が困難とされています。 これは、産毛に含まれるメラニン色素が極めて少ないためです。 レーザーはメラニン色素に反応して熱を発生させるため、色素が少ない産毛では十分な熱が発生しません。

産毛の脱毛が困難な理由:

- メラニン色素の含有量が少ない

- 毛が細くレーザーが反応しにくい

- 毛根が浅く熱が届きにくい

- 成長サイクルが不規則

特に問題となるのは、顔や背中、二の腕などの産毛が多い部位です。 これらの部位では、太い毛と同じ方法では満足な結果が得られないことがあります。 そのため、産毛に特化したアプローチが必要となります。

産毛への対策方法:

- 蓄熱式脱毛機の使用 蓄熱式は、メラニン色素への依存度が低いため、産毛にも効果を発揮しやすいです。 じわじわと熱を加えることで、細い毛でも脱毛効果が期待できます。

- 高出力での照射 安全性を確保しながら、可能な限り高い出力で照射します。 ただし、顔などデリケートな部位では慎重な判断が必要です。

- 施術回数を増やす 産毛の脱毛には、通常より多くの回数が必要です。 太い毛が5〜6回で完了するのに対し、産毛は8〜10回以上かかることもあります。

- レーザーの種類を変更 ダイオードレーザーやアレキサンドライトレーザーなど、波長の異なるレーザーを使い分けます。 産毛に効果的な波長を選択することで、脱毛効果を高められます。

また、産毛の脱毛には**「硬毛化」のリスク**もあります。 これは、中途半端な刺激により産毛が太く濃くなってしまう現象です。 適切な出力設定と施術計画により、このリスクを最小限に抑える必要があります。

産毛脱毛の成功のポイント:

- 経験豊富なクリニックを選ぶ

- 産毛に対応した機器があるか確認

- 長期的な計画を立てる

- 硬毛化のリスクを理解する

ホクロ部位の保護シール使用

医療脱毛において、ホクロは特別な配慮が必要な部位です。 ホクロにはメラニン色素が集中しているため、レーザーが強く反応し、火傷のリスクがあります。 そのため、多くのクリニックでは保護シールを使用してホクロを保護します。

ホクロ保護の必要性:

- 火傷や色素沈着のリスク回避

- ホクロの変形や損傷防止

- 痛みの軽減

- 安全な施術の確保

保護シールを貼った部分にはレーザーが届かないため、その部分の毛は脱毛できません。 これが、ホクロ周辺に毛が残る原因となります。 特に大きなホクロや濃いホクロの場合、広範囲を保護する必要があるため、脱毛できない範囲も広くなります。

ホクロの種類と対応:

- 小さく薄いホクロ 直径2mm以下の薄いホクロは、保護なしで照射可能な場合があります。 ただし、医師の判断により、出力を下げて照射することが一般的です。

- 大きく濃いホクロ 直径5mm以上や色の濃いホクロは、必ず保護シールでカバーします。 周囲1〜2mmの余裕を持って保護するため、脱毛できない範囲が広くなります。

- 盛り上がったホクロ 立体的なホクロは、レーザー照射自体が推奨されません。 保護シールでも完全にカバーできない場合があるため、広めに保護します。

ホクロ周辺の毛への対処法:

- 医師に相談して照射可否を確認

- 可能なら出力調整での対応を検討

- 残った毛は電気脱毛で処理

- 定期的な自己処理で対応

保護シール使用時の注意点として、シールの境界部分にも注意が必要です。 境界ギリギリまで照射すると、熱の伝導によりホクロに影響が出る可能性があります。 そのため、安全マージンを確保した照射が行われます。

白髪には効果がない理由

医療脱毛の大きな限界の一つが、白髪には全く効果がないということです。 これは、白髪にメラニン色素が含まれていないためです。 レーザーが反応する対象がないため、どんなに高性能な脱毛機を使用しても、白髪を脱毛することはできません。

白髪が脱毛できない科学的理由:

- メラニン色素の完全な欠如

- レーザー光の吸収が起こらない

- 熱エネルギーへの変換ができない

- 毛根組織へのダメージが与えられない

白髪は年齢とともに増加しますが、若い人でも部分的に白髪が生えることがあります。 特にストレスや遺伝的要因により、20代でも白髪が見られる場合があります。 医療脱毛を計画する際は、白髪になる前に施術を完了することが理想的です。

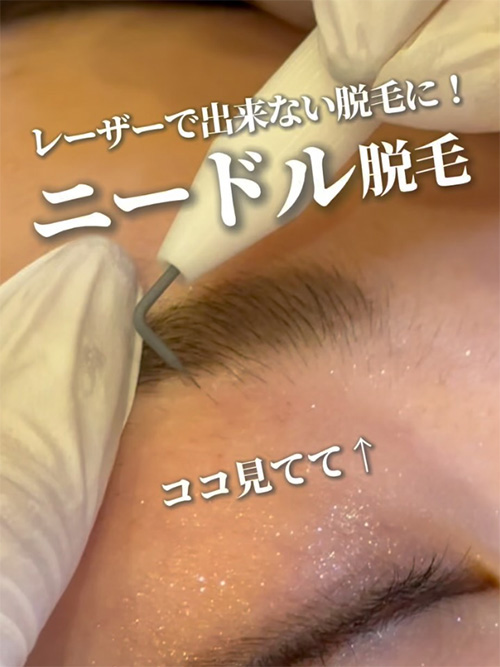

白髪への対処方法:

- 絶縁針脱毛(ニードル脱毛) 白髪を永久脱毛する唯一の方法です。 毛穴に細い針を挿入し、電気を流して毛根を破壊します。 ただし、痛みが強く、費用も高額というデメリットがあります。

- 定期的な自己処理 白髪が少ない場合は、毛抜きやシェーバーでの処理が現実的です。 ただし、毛抜きは肌へのダメージがあるため、注意が必要です。

- カモフラージュ 白髪が目立つ場合は、染毛という選択肢もあります。 ただし、染めても脱毛効果は得られないため、根本的な解決にはなりません。

白髪と医療脱毛の関係:

| 毛の色 | メラニン量 | 脱毛効果 | 推奨方法 |

|---|---|---|---|

| 黒髪 | 非常に多い | ◎ | 通常の医療脱毛 |

| 茶髪 | 多い | ○ | 通常の医療脱毛 |

| 金髪 | 少ない | △ | 高出力または蓄熱式 |

| 白髪 | なし | × | 絶縁針脱毛 |

白髪が増える前に医療脱毛を完了させることが、最も効率的で経済的です。 特に、家族に白髪が多い方は、早めの脱毛開始を検討することをおすすめします。

毛周期のタイミングのずれ

医療脱毛の効果は、施術時の毛周期のタイミングに大きく左右されます。 前述のとおり、レーザーが効果を発揮するのは成長期の毛のみです。 しかし、すべての毛が同じタイミングで成長期を迎えるわけではなく、それぞれが独自のサイクルで動いています。

毛周期のずれによる問題:

- 施術時に休止期だった毛は効果なし

- 退行期の毛への効果は限定的

- 新たに成長期に入った毛が生えてくる

- 部位により周期の長さが異なる

この毛周期のずれは、自然な生理現象であり、避けることはできません。 そのため、1回の施術で処理できるのは、その時点で成長期にある約20%の毛のみとなります。 これが、複数回の施術が必要な根本的な理由です。

毛周期を考慮した施術計画:

効果的な脱毛のためには、毛周期を考慮した施術間隔の設定が重要です。

- 初回〜3回目:1.5〜2か月間隔 多くの毛が新たに成長期を迎えるタイミングで施術します。 この時期は比較的短い間隔で、集中的に脱毛を進めます。

- 4回目〜6回目:2〜3か月間隔 残っている毛の周期に合わせて、間隔を調整します。 毛量が減ってくると、新たに生える毛も少なくなります。

- 7回目以降:3〜6か月間隔 ほとんどの毛が処理され、わずかに残る毛を狙います。 この段階では、長い間隔でも十分な効果が得られます。

毛周期のずれを最小限にする工夫:

- 規則正しい生活習慣を心がける

- ストレスを適切に管理する

- ホルモンバランスを整える

- 施術間隔を守る

また、季節による毛周期の変化も考慮する必要があります。 一般的に、春から夏にかけて毛の成長が活発になり、秋から冬は成長が緩やかになります。 この自然なリズムを理解し、施術計画に反映させることが大切です。

硬毛化現象の可能性

医療脱毛の副作用として知られる**「硬毛化現象」**は、本来細かった毛が太く濃くなってしまう現象です。 これは、レーザーの刺激により、毛根が活性化してしまうことが原因と考えられています。 硬毛化は比較的まれな現象ですが、発生すると脱毛完了までの期間が長くなります。

硬毛化が起こりやすい条件:

- 産毛や細い毛が多い部位

- 中途半端な出力での照射

- ホルモンバランスの変化時期

- 体質的な要因

硬毛化は、顔、背中、二の腕、肩などで起こりやすいとされています。 これらの部位は元々産毛が多く、レーザーの刺激に対して特殊な反応を示すことがあります。 一度硬毛化が起きると、通常の脱毛よりも時間と回数が必要になります。

硬毛化への対処法:

- 照射方法の変更 硬毛化が確認されたら、すぐに照射方法を見直します。 より高い出力や異なる波長のレーザーを使用することで、硬毛化した毛にも対応できます。

- 脱毛機の変更 熱破壊式から蓄熱式へ、またはその逆への変更を検討します。 異なるアプローチにより、硬毛化した毛への効果を高められる場合があります。

- 一時的な休止期間 硬毛化が広範囲に及ぶ場合は、一時的に施術を休止することもあります。 毛周期をリセットしてから、新たなアプローチで再開します。

- ホルモンバランスのチェック 硬毛化の背景に、ホルモンバランスの乱れがある場合があります。 必要に応じて、内分泌系の検査を受けることも検討します。

硬毛化のリスクを最小限にするために:

- 初回から適切な出力設定を行う

- 産毛部位は慎重に施術する

- 定期的に毛の状態をチェックする

- 異変を感じたらすぐに相談する

硬毛化は一時的な現象であることが多く、適切な対処により最終的には脱毛可能です。 重要なのは、早期に発見し、適切な対策を講じることです。

医療脱毛で毛を抜けやすくする5つの対策

医療脱毛の効果を最大限に引き出すためには、クリニックでの施術だけでなく、日常生活での対策も重要です。 適切なケアと生活習慣により、脱毛効果を高め、より早く理想の肌を手に入れることができます。 ここでは、実践的な5つの対策について詳しく解説します。

毛周期に合わせた適切な施術間隔

医療脱毛において最も重要なのは、毛周期に合わせたタイミングで施術を受けることです。 適切な間隔を守ることで、成長期の毛を効率的に処理でき、少ない回数で最大の効果を得ることができます。 逆に、間隔が不適切だと、施術回数が増えたり、効果が薄れたりする可能性があります。

適切な施術間隔のメリット:

- 成長期の毛を確実に捉えられる

- 無駄な施術を避けられる

- 最短期間で脱毛完了できる

- コストパフォーマンスが向上する

施術間隔を決める際は、画一的な基準ではなく、個人の状態に合わせることが大切です。 毛の生え具合や肌の状態を見ながら、柔軟に調整する必要があります。 また、部位によっても最適な間隔は異なるため、総合的な判断が求められます。

部位別の最適な施術タイミング

各部位の毛周期に合わせた最適な施術タイミングを理解することで、効率的な脱毛が可能になります。

顔脱毛の最適タイミング: 顔は毛周期が短いため、4〜6週間間隔での施術が理想的です。 ただし、産毛が中心の場合は、効果を確認しながら間隔を調整します。

顔脱毛のタイミング管理:

- 初回〜3回目:4週間間隔

- 4回目〜6回目:5週間間隔

- 7回目以降:6〜8週間間隔

VIO脱毛の最適タイミング: VIOは1.5〜2か月間隔が基本ですが、生理周期との調整が必要です。 生理中は施術できないため、予約時は注意が必要です。

VIO脱毛の注意点:

- 生理予定日の前後1週間は避ける

- 生理不順の方は柔軟な予約変更を

- 衛生面を考慮したタイミング選択

- ホルモンバランスの安定期を狙う

全身脱毛の最適タイミング: 全身脱毛では、各部位の毛周期の平均を取る必要があります。 一般的には2か月間隔が推奨されますが、部位により効果に差が出ることもあります。

全身脱毛の効率化:

- 部位を分けて施術 上半身と下半身を分けて、それぞれ最適なタイミングで施術する方法です。 より細かく毛周期に対応できますが、通院回数は増えます。

- 重点部位を優先 特に気になる部位の毛周期に合わせて全体の間隔を決める方法です。 効果を実感したい部位を中心に計画を立てます。

- 季節を考慮した調整 露出が増える夏前は短めの間隔、冬は長めの間隔にするなど、ライフスタイルに合わせた調整も有効です。

回数を重ねるごとの間隔調整

脱毛が進むにつれて、毛の量や質が変化していきます。 それに応じて、施術間隔も調整していく必要があります。 画一的な間隔では、後半になるほど効率が悪くなってしまいます。

施術回数による間隔の変化:

| 施術回数 | 毛の状態 | 推奨間隔 | 調整のポイント |

|---|---|---|---|

| 1〜3回 | 毛量が多い | 1.5〜2か月 | 短めの間隔で集中処理 |

| 4〜6回 | 毛量が半減 | 2〜3か月 | 標準的な間隔を維持 |

| 7〜9回 | まばらに生える | 3〜4か月 | 毛の生え具合を見て調整 |

| 10回以降 | ほぼ生えない | 4〜6か月 | メンテナンス的な施術 |

間隔調整の判断基準:

- 毛の生え具合 前回の施術からどの程度毛が生えてきたかを確認します。 まだ生えていない場合は、間隔を延ばすことを検討します。

- 肌の状態 施術後の肌の回復状況も重要です。 赤みや乾燥が続いている場合は、間隔を空ける必要があります。

- 個人の都合 仕事や学校、イベントなどの都合も考慮します。 大切な予定の前は、余裕を持った間隔を設定します。

- 季節の影響 夏は毛の成長が活発になるため、やや短めの間隔が効果的です。 冬は成長が緩やかになるため、間隔を延ばしても問題ありません。

柔軟な間隔調整により、最小限の回数で最大の効果を得ることができます。

施術前後の保湿ケアの重要性

医療脱毛の効果を高めるために、保湿ケアは欠かせない要素です。 十分に保湿された肌は、レーザーの熱を効率的に伝え、脱毛効果を向上させます。 また、施術後の肌トラブルを防ぎ、次回の施術に向けて肌を整える役割もあります。

保湿が脱毛効果を高める理由:

- 肌のバリア機能が向上する

- レーザーの浸透が良くなる

- 毛の排出がスムーズになる

- 肌トラブルのリスクが減る

施術前の保湿ケア:

施術の1週間前から集中的な保湿を心がけましょう。 特に乾燥しやすい部位は、念入りにケアすることが大切です。

施術前の保湿ポイント:

- 朝晩2回の保湿を徹底

- 化粧水→美容液→クリームの3ステップ

- ボディは入浴後すぐに保湿

- 週1〜2回のパックでスペシャルケア

注意すべきは、施術当日の保湿剤の使用です。 油分の多いクリームやオイルは、レーザーの浸透を妨げる可能性があるため、施術部位への使用は控えましょう。

施術後の保湿ケア:

施術後の肌は、軽い火傷状態になっています。 そのため、通常以上に丁寧な保湿ケアが必要です。

施術後の保湿スケジュール:

- 当日:冷却と軽い保湿

- 1〜3日:抗炎症成分配合の保湿

- 4〜7日:通常の保湿を強化

- 1週間以降:継続的な保湿習慣

おすすめの保湿成分:

- ヒアルロン酸:高い保水力

- セラミド:バリア機能の回復

- アロエベラ:抗炎症作用

- グリセリン:即効性のある保湿

部位別の保湿ケア:

部位により、最適な保湿方法は異なります。

- 顔の保湿 デリケートな顔は、低刺激性の保湿剤を選びます。 アルコールフリー、無香料のものがおすすめです。

- VIOの保湿 粘膜に近い部位は、専用の保湿剤を使用します。 刺激の少ないジェルタイプが適しています。

- 背中の保湿 手が届きにくい背中は、スプレータイプが便利です。 家族に手伝ってもらうのも良いでしょう。

保湿ケアの注意点:

- 強くこすらず優しく塗布

- 清潔な手で行う

- アレルギー成分をチェック

- 肌に合わない場合はすぐ中止

継続的な保湿により、脱毛効果の向上と美肌効果の両方が期待できます。

紫外線対策と日焼け予防

医療脱毛期間中の紫外線対策は必須です。 日焼けした肌にレーザーを照射すると、火傷のリスクが高まるだけでなく、脱毛効果も低下します。 また、施術後の肌は特に紫外線に弱くなっているため、徹底した対策が必要です。

日焼けが脱毛に与える影響:

- レーザーが肌に反応し火傷リスク増大

- 出力を下げざるを得ず効果減少

- 色素沈着のリスク上昇

- 施術自体ができなくなる可能性

日常的な紫外線対策:

医療脱毛中は、年間を通じて紫外線対策が必要です。 曇りの日や室内でも、紫外線は降り注いでいます。

効果的な紫外線対策方法:

- 日焼け止めの選び方と使い方

- SPF30以上、PA+++以上を選択

- 2〜3時間ごとに塗り直し

- 施術部位は特に入念に

- ウォータープルーフタイプがおすすめ

- 物理的な遮光

- 日傘や帽子の活用

- UVカット衣類の着用

- サングラスで目からの日焼けも防ぐ

- 日陰を選んで歩く

- 時間帯の工夫

- 10時〜14時の外出を控える

- 朝夕の紫外線の弱い時間を活用

- 屋内活動を増やす

- 必要な外出は短時間で済ます

施術前後の特別な対策:

施術前2週間と施術後1か月は、特に厳重な紫外線対策が必要です。

施術前の対策:

- 海やプールは控える

- アウトドア活動を制限

- 日焼けサロンは厳禁

- うっかり日焼けに注意

施術後の対策:

- 施術部位の露出を避ける

- 日焼け止めは低刺激性を選択

- 炎症がある間は特に注意

- 保湿と紫外線対策を両立

万が一日焼けしてしまった場合:

- すぐにクリニックに連絡

- 施術の延期を検討

- 冷却と保湿で肌を鎮静

- 次回まで徹底的にケア

季節別の紫外線対策:

| 季節 | 紫外線の特徴 | 推奨対策 |

|---|---|---|

| 春(3〜5月) | 急激に強くなる | 油断せず早めの対策開始 |

| 夏(6〜8月) | 最も強い時期 | 最大限の防御、外出制限 |

| 秋(9〜11月) | まだ強い日も | 気を緩めず継続 |

| 冬(12〜2月) | 弱いが油断禁物 | 雪の反射に注意 |

紫外線対策は、脱毛効果を高めるだけでなく、美肌維持にもつながります。

生活習慣の改善と代謝向上

医療脱毛の効果は、体の内側からのケアによっても大きく左右されます。 健康的な生活習慣により代謝が向上すると、毛の排出がスムーズになり、脱毛効果が高まります。 また、肌の状態も良くなるため、より高い出力での施術が可能になります。

代謝向上が脱毛に与える効果:

- 肌のターンオーバー促進

- 毛の排出がスムーズに

- 肌トラブルの回復が早い

- ホルモンバランスの安定

食生活の改善:

バランスの良い食事は、健康な肌と毛周期の正常化に欠かせません。

脱毛効果を高める栄養素:

- タンパク質 肌の材料となる重要な栄養素です。 鶏肉、魚、大豆製品を積極的に摂取しましょう。

- ビタミンC コラーゲン生成を促進し、肌の回復を助けます。 柑橘類、イチゴ、ブロッコリーがおすすめです。

- ビタミンE 抗酸化作用により、肌の老化を防ぎます。 ナッツ類、アボカド、オリーブオイルに豊富です。

- 亜鉛 肌の新陳代謝を促進します。 牡蠣、レバー、ごまに多く含まれます。

避けるべき食習慣:

- 過度な糖質摂取

- 脂っこい食事の連続

- アルコールの過剰摂取

- カフェインの摂りすぎ

運動習慣の確立:

適度な運動は、血行促進と代謝向上に効果的です。

おすすめの運動:

- 有酸素運動 ウォーキング、ジョギング、水泳などで全身の血流を改善します。 週3〜4回、30分程度が理想的です。

- ストレッチ 柔軟性を高め、リンパの流れを良くします。 特に入浴後のストレッチが効果的です。

- 筋トレ 基礎代謝を上げ、ホルモンバランスを整えます。 週2〜3回、軽い負荷から始めましょう。

運動時の注意点:

- 施術直後の激しい運動は避ける

- 汗をかいたらすぐシャワー

- 運動後の保湿を忘れずに

- 無理のない範囲で継続

睡眠の質向上:

質の良い睡眠は、成長ホルモンの分泌を促し、肌の回復を助けます。

理想的な睡眠習慣:

- 7〜8時間の睡眠時間確保

- 22時〜2時のゴールデンタイム重視

- 寝室を暗く涼しく保つ

- スマホは就寝1時間前まで

ストレス管理:

過度なストレスは、ホルモンバランスを乱し、毛周期にも影響します。

効果的なストレス解消法:

- 趣味の時間を作る

- 瞑想や深呼吸

- アロマテラピー

- 友人との交流

生活習慣の改善は、脱毛効果だけでなく、全身の美容と健康にもつながります。

正しい自己処理方法

医療脱毛期間中の自己処理は、脱毛効果を左右する重要な要素です。 間違った方法での自己処理は、肌トラブルや脱毛効果の低下につながります。 正しい知識と方法を身につけることで、スムーズな脱毛を実現できます。

自己処理が脱毛に与える影響:

- 毛周期への影響

- 肌へのダメージ

- 次回施術への影響

- 脱毛効果の変化

絶対に避けるべき自己処理方法:

- 毛抜きの使用 毛根ごと抜いてしまうため、レーザーが反応する対象がなくなります。 また、埋没毛や色素沈着の原因にもなります。

- 除毛クリーム 化学成分により肌に負担をかけ、肌トラブルのリスクが高まります。 施術前後は特に使用を控えましょう。

- ワックス脱毛 毛抜きと同様に毛根から処理するため、脱毛効果に悪影響です。 肌への刺激も強く、炎症の原因となります。

- カミソリの乱用 頻繁な使用や深剃りは、肌を傷つけるリスクがあります。 特に逆剃りは避けるべきです。

電動シェーバーの使用推奨

医療脱毛中の自己処理には、電動シェーバーが最も適しています。 肌への負担が少なく、毛根を残したまま表面の毛だけを処理できるためです。

電動シェーバーのメリット:

- 肌への負担が最小限

- 毛根を残せる

- 均一な処理が可能

- 衛生的で安全

電動シェーバーの選び方:

- 刃の形状 回転式より往復式の方が、深剃りしすぎないため適しています。 敏感肌用の優しい設計のものを選びましょう。

- 防水機能 お風呂場で使える防水タイプが便利です。 清潔に保ちやすいのもメリットです。

- 部位別の選択 顔用、ボディ用、VIO用など、部位に適したものを使い分けます。 アタッチメントが豊富なタイプもおすすめです。

正しいシェービング方法:

- 準備

- 肌を清潔にする

- 温かいタオルで毛を柔らかくする

- シェービングジェルを使用(必要に応じて)

- シェービング

- 毛の流れに沿って優しく剃る

- 同じ場所を何度も往復しない

- 力を入れすぎない

- 刃を定期的に清掃

- アフターケア

- 冷水で肌を引き締める

- 保湿を十分に行う

- 刺激の強い化粧品は避ける

部位別のシェービングポイント:

| 部位 | 注意点 | 推奨頻度 |

|---|---|---|

| 顔 | 産毛は見えにくいので明るい場所で | 週1〜2回 |

| VIO | 鏡を使って慎重に | 2週間に1回 |

| 脇 | 皮膚を伸ばしながら | 週1回 |

| 腕・脚 | 広範囲なので丁寧に | 10日に1回 |

施術後の自己処理タイミング

施術後の自己処理は、タイミングが非常に重要です。 早すぎると肌トラブルの原因となり、遅すぎると次回の施術に影響します。

施術後の自己処理スケジュール:

- 施術当日〜3日目 絶対に自己処理は行いません。 肌が敏感になっているため、刺激を避けることが最優先です。

- 4日目〜1週間 肌の状態を確認し、赤みや腫れがなければ軽い処理が可能です。 ただし、必要最小限に留めましょう。

- 1週間〜2週間 通常の自己処理を再開できます。 ただし、いつもより優しく丁寧に行います。

- 2週間以降 毛が抜け始める時期なので、無理に処理する必要はありません。 自然に抜けるのを待つのがベストです。

次回施術前の自己処理:

施術の1〜2日前に自己処理を行うのが理想的です。

施術前の自己処理ポイント:

- 剃り残しがないよう入念にチェック

- 肌を傷つけないよう慎重に

- 施術当日の朝は避ける

- 保湿を忘れずに

自己処理で迷ったときの判断基準:

- 肌に異常がある → 処理しない

- 毛が短い → そのままでOK

- 施術直前 → クリニックに相談

- 剃り残し → 当日対応を依頼

正しい自己処理により、安全で効果的な医療脱毛を実現できます。

まとめ

医療脱毛後に毛が抜けない原因は実に様々ですが、そのほとんどは正常な反応か、適切な対処で解決できる問題です。 まず理解すべきは、医療脱毛後すぐに毛が抜けるわけではなく、2〜3週間という時間が必要だということです。 この期間は、レーザーによってダメージを受けた毛根から毛が自然に排出されるまでの必要な時間なのです。

毛が抜けない7つの主な原因として、照射漏れ、出力不足、産毛への効果の限界、ホクロ部位の保護、白髪の存在、毛周期のタイミング、硬毛化現象を詳しく解説しました。 これらの原因を理解することで、自分の状況を正しく判断し、必要に応じて適切な対処ができるようになります。 特に重要なのは、毛周期を理解し、それに合わせた施術を受けることです。

効果を最大限に引き出すための5つの対策も、日常生活で実践可能なものばかりです。 適切な施術間隔の設定、保湿ケアの徹底、紫外線対策、生活習慣の改善、正しい自己処理方法など、これらを実践することで脱毛効果は確実に向上します。 また、最新の3波長レーザー脱毛技術により、従来は困難だった症例にも対応できるようになってきています。

医療脱毛を成功させるためには、信頼できるクリニック選びも重要です。 カウンセリングでしっかりと確認し、保証制度も含めて納得できる施設を選びましょう。 そして何より大切なのは、焦らず根気強く続けることです。

医療脱毛は一朝一夕で完了するものではありませんが、適切な知識を持ち、正しい方法で取り組めば、必ず理想の肌を手に入れることができます。 この記事で紹介した内容を参考に、自信を持って医療脱毛に臨んでください。 美しく滑らかな肌への第一歩を、今日から始めてみませんか。

LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。