医療脱毛をはじめたばかりのあなたは、「次回の予約はいつがいいの?」「どのくらいの間隔で通えばいいの?」と悩んでいませんか。

じつは、医療脱毛には効果を最大限に引きだすための「ベストな照射間隔」があります。

この間隔を守らないと、せっかくの施術効果が半減してしまったり、完了までの期間が長引いてしまったりすることも。

本記事では、医療脱毛の適切な照射間隔について、部位別の違いから回数による調整方法まで、くわしく解説していきます。

毛周期のしくみを理解すれば、なぜ期間を空ける必要があるのかも納得できるはずです。

また、間隔を守らなかった場合のリスクや、効果的な脱毛のためのポイントもご紹介します。

これから医療脱毛をはじめる方も、すでに通っている方も、ぜひ参考にしてみてください。

LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。

CONTENTS

医療脱毛の適切な照射間隔とは

基本的な照射間隔は2〜3ヶ月

医療脱毛の基本的な照射間隔は、おおよそ2〜3ヶ月です。

これは、ほとんどのクリニックで推奨されている間隔であり、毛の生えかわりサイクルにもとづいて設定されています。

なぜこの間隔がベストなのでしょうか。

それは、わたしたちの体毛が「毛周期」とよばれる一定のサイクルで生えかわっているからです。

医療脱毛のレーザーは、特定の時期の毛にしか効果を発揮しません。

そのため、むやみに短い間隔で施術をうけても、効果的な脱毛はできないのです。

| 施術回数 | 推奨される間隔 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 1〜5回目 | 2〜3ヶ月 | 10〜15ヶ月 |

| 6回目以降 | 3〜6ヶ月 | 個人差あり |

ただし、この間隔はあくまで目安です。

個人の毛質や肌質、脱毛する部位によっても最適な間隔はかわってきます。

また、使用する脱毛機によっても推奨される間隔がことなる場合があります。

たとえば、蓄熱式脱毛機をつかっているクリニックでは「最短1ヶ月間隔」とうたっていることもありますが、これには注意が必要です。

短すぎる間隔での施術は、かえって脱毛効果をさげてしまう可能性があるからです。

毛周期に合わせた施術の重要性

医療脱毛で高い効果をえるためには、毛周期にあわせた施術がかかせません。

毛周期とは、毛が生えてから抜けおちるまでのサイクルのことです。

このサイクルを理解することで、なぜ2〜3ヶ月の間隔が必要なのかがわかります。

医療脱毛のレーザーは、メラニン色素に反応して毛根を破壊します。

しかし、すべての毛が同時におなじ状態にあるわけではありません。

毛周期にあわせて施術をおこなうことで、より多くの毛にアプローチできるのです。

毛周期を無視した施術のデメリット:

- レーザーが反応しない毛が多くなる

- 施術回数がふえてしまう

- 完了までの期間が長引く

- コストパフォーマンスがわるくなる

- まだらに毛がのこりやすい

とくに、はじめての医療脱毛では毛の量も多いため、適切な間隔での施術が重要になります。

毛周期にあわせることで、1回の施術で最大限の効果をえることができるのです。

また、部位によっても毛周期はことなります。

顔の産毛は1〜2ヶ月と比較的みじかく、脚や腕の毛は2〜3ヶ月程度です。

このような違いを理解して、部位ごとに最適な間隔を設定することも大切です。

早すぎる・空けすぎる間隔のリスク

医療脱毛の間隔が早すぎても、空けすぎてもリスクがあります。

適切な間隔を守らないと、せっかくの施術効果が半減してしまうこともあるのです。

ここでは、それぞれのリスクについてくわしく解説します。

間隔が早すぎる場合のリスクは、おもに3つあります。

まず、肌への負担が大きくなることです。

医療脱毛のレーザーは、毛根に熱ダメージをあたえることで脱毛効果を発揮しますが、同時に肌にも一定の負担がかかります。

十分な回復期間をもうけずに施術をくりかえすと、赤みや炎症などの肌トラブルがおこりやすくなります。

| 間隔の問題 | 具体的なリスク | 対処法 |

|---|---|---|

| 早すぎる(1ヶ月未満) | 肌トラブル、効果の低下、費用の無駄 | 2〜3ヶ月は必ず空ける |

| 空けすぎ(6ヶ月以上) | 脱毛効果の低下、期間の延長 | スケジュール管理を徹底 |

つぎに、脱毛効果が低下することです。

成長期の毛にしかレーザーは反応しないため、短い間隔で施術しても反応する毛がすくなくなります。

結果的に、施術回数だけがふえて効果はあがらない、という状況になってしまうのです。

間隔を空けすぎる場合のリスクもあります。

ただし、これは早すぎる場合ほど深刻ではありません。

おもなリスクは、脱毛完了までの期間が長引くことです。

また、毛周期のタイミングをのがしてしまい、効率的な脱毛ができなくなる可能性もあります。

なぜ医療脱毛は期間を空ける必要があるのか

毛周期の仕組みと成長期の関係

医療脱毛で期間を空ける理由をふかく理解するには、毛周期のしくみを知ることが大切です。

毛周期とは、毛が生えてから抜けおちるまでの一連のサイクルのことで、すべての体毛がこのサイクルをくりかえしています。

このサイクルは、大きく3つの時期にわけられます。

それぞれの時期で毛の状態がことなり、医療脱毛のレーザーが効果を発揮できるのは、そのうちの1つの時期だけなのです。

毛周期を理解することで、なぜ2〜3ヶ月という間隔が必要なのかが明確になります。

毛周期の基本的な流れ:

- 毛が活発に成長する時期がある

- 成長がとまり、抜ける準備をする時期がある

- 毛が抜けおち、次の毛が生える準備をする時期がある

- このサイクルが2〜3ヶ月でくりかえされる

- すべての毛が同じタイミングではない

とくに重要なのは、体の部位によって毛周期の長さがことなることです。

顔の産毛は比較的はやいサイクルでうまれかわりますが、脚や腕の毛はゆっくりとしたサイクルです。

この違いを理解して、部位ごとに最適な脱毛間隔を設定することが、効果的な医療脱毛につながります。

成長期・退行期・休止期の特徴

毛周期は、成長期・退行期・休止期の3つの段階にわけられます。

それぞれの時期で、毛の状態や特徴が大きくことなります。

ここでは、各時期の特徴についてくわしく解説します。

成長期は、毛が活発に成長している時期です。

毛根部分にメラニン色素が豊富にふくまれており、毛母細胞が活発に分裂しています。

この時期の毛は、皮膚の表面にしっかりと生えており、太くて濃い状態です。

医療脱毛のレーザーが最も効果を発揮するのが、この成長期の毛なのです。

| 毛周期の段階 | 特徴 | レーザーの効果 |

|---|---|---|

| 成長期 | メラニン色素が豊富、毛根が太い | 高い効果あり |

| 退行期 | 毛の成長が停止、毛根が縮小 | 効果は限定的 |

| 休止期 | 毛が抜け落ちた状態 | 効果なし |

退行期は、毛の成長がとまり、抜ける準備をしている時期です。

毛根が徐々にちいさくなり、メラニン色素もすくなくなっていきます。

この時期の毛は、まだ皮膚の表面にのこっていますが、毛根部分がよわくなっているため、レーザーの効果は限定的です。

休止期は、毛が完全に抜けおちて、次の毛が生える準備をしている時期です。

この時期には、毛穴に毛がない状態のため、レーザーを照射しても反応するものがありません。

そのため、休止期の毛穴には医療脱毛の効果がまったくないのです。

レーザーが反応するのは成長期のみ

医療脱毛のレーザーが効果的に反応するのは、成長期の毛だけです。

これは、医療脱毛の原理とふかく関係しています。

レーザーは、毛のメラニン色素に反応して熱エネルギーを発生させ、その熱で毛根を破壊します。

成長期の毛は、メラニン色素が最も豊富な状態です。

そのため、レーザーの光エネルギーを効率的に吸収し、高い熱を発生させることができます。

この熱が毛根部分の細胞を破壊し、永久的な脱毛効果をもたらすのです。

成長期の毛にレーザーが効果的な理由:

- メラニン色素が豊富で、レーザーが反応しやすい

- 毛根がしっかりしているため、熱が効率的につたわる

- 毛母細胞が活発なため、破壊による効果が高い

- 毛と毛根がしっかりつながっているため、熱が逃げにくい

一方で、退行期や休止期の毛には、レーザーがほとんど反応しません。

退行期の毛は、メラニン色素がすくなくなっているため、レーザーの光を十分に吸収できません。

休止期にいたっては、そもそも毛がないため、レーザーを照射しても効果がないのです。

このような理由から、すべての毛を脱毛するためには、それぞれの毛が成長期になるタイミングをまつ必要があります。

そのため、2〜3ヶ月という間隔を空けて施術をくりかえすことが必要になるのです。

1回で脱毛が完了しない理由

「なぜ1回の施術ですべての毛が脱毛できないの?」という疑問をもつ方も多いでしょう。

じつは、1回の施術で脱毛できるのは、全体の毛の15〜20%程度といわれています。

これには、明確な理由があります。

まず、すべての毛が同時に成長期にあるわけではないということです。

わたしたちの体毛は、それぞれがバラバラのタイミングで毛周期をくりかえしています。

ある毛が成長期にあるとき、となりの毛は退行期や休止期にある可能性があるのです。

| 部位 | 成長期の毛の割合 | 1回で脱毛できる割合 |

|---|---|---|

| 顔 | 約65% | 10〜15% |

| ワキ | 約30% | 15〜20% |

| 腕・脚 | 約20% | 15〜20% |

また、毛の密度も関係しています。

毛が密集している部分では、レーザーのエネルギーが分散してしまい、1本1本の毛に十分なエネルギーがとどかないことがあります。

とくに、VIOやワキなど毛が濃い部位では、この傾向が顕著です。

さらに、肌の色や毛の太さによっても、1回で脱毛できる割合はかわってきます。

肌が黒い場合は、安全性を考慮してレーザーの出力をさげる必要があるため、効果が限定的になることもあります。

逆に、産毛のような細い毛は、メラニン色素がすくないため反応しにくく、複数回の施術が必要です。

効果的な脱毛のメカニズム

医療脱毛が効果的に作用するメカニズムを理解することで、なぜ適切な間隔が必要なのかがより明確になります。

医療脱毛では、レーザーの光エネルギーを利用して、毛根部分を破壊します。

このプロセスは、科学的に証明された確実な方法です。

レーザーが照射されると、毛のメラニン色素がその光を吸収します。

吸収された光エネルギーは熱エネルギーに変換され、毛根部分の温度が急激に上昇します。

この熱により、毛を作りだす毛母細胞や、毛に栄養を供給する毛乳頭が破壊されるのです。

効果的な脱毛のための条件:

- 十分な出力のレーザーを使用すること

- 成長期の毛に照射すること

- 適切な波長のレーザーを選択すること

- 肌へのダメージを最小限にすること

- 毛周期にあわせて複数回施術すること

重要なのは、このメカニズムが成長期の毛にのみ有効だということです。

退行期や休止期の毛には、メラニン色素がすくないか、まったくないため、レーザーが反応しません。

そのため、すべての毛を脱毛するには、それぞれの毛が成長期になるのをまって施術する必要があるのです。

また、破壊された毛根からは、基本的に新しい毛が生えてくることはありません。

これが、医療脱毛が「永久脱毛」とよばれる理由です。

ただし、ホルモンバランスの変化などにより、あたらしい毛穴から毛が生えてくることはあります。

部位別の最適な照射間隔

顔脱毛の間隔(1〜2ヶ月)

顔脱毛の最適な照射間隔は、1〜2ヶ月と比較的みじかめです。

これは、顔の毛の毛周期がほかの部位よりもはやいためです。

顔の産毛は、成長期が約1ヶ月、休止期が約1.5ヶ月という短いサイクルでうまれかわっています。

顔脱毛では、おもに産毛を対象とします。

産毛は、ワキやVIOの毛とくらべて細くて色がうすいため、レーザーが反応しにくいという特徴があります。

そのため、ほかの部位よりも多い回数の施術が必要になることが一般的です。

| 顔の部位 | 推奨間隔 | 必要回数の目安 |

|---|---|---|

| 額・頬 | 1〜2ヶ月 | 8〜10回 |

| 鼻下 | 1〜1.5ヶ月 | 8〜12回 |

| あご | 1.5〜2ヶ月 | 6〜10回 |

顔脱毛の間隔を1〜2ヶ月にする理由は、もうひとつあります。

それは、顔の産毛が成長期にある割合が比較的たかいことです。

顔の産毛は、約65%が成長期にあるといわれており、ほかの部位とくらべて効率的に脱毛できる可能性があります。

ただし、顔脱毛には注意点もあります。

間隔をみじかくしすぎると、肌への負担が大きくなりやすいのです。

顔の皮膚はデリケートなため、赤みや炎症などのトラブルがおこりやすくなります。

クリニックの指示にしたがって、適切な間隔を守ることが大切です。

VIO脱毛の間隔(2〜3ヶ月)

VIO脱毛の最適な照射間隔は、2〜3ヶ月です。

VIOの毛は、ワキとおなじように太くて濃い毛が多く、毛周期も似ています。

成長期が約4ヶ月、休止期が約3ヶ月というサイクルで、比較的ゆっくりとうまれかわります。

VIO脱毛の特徴として、毛の密度がたかいことがあげられます。

毛が密集していると、レーザーのエネルギーが分散してしまい、1本1本の毛に十分なエネルギーがとどきにくくなります。

そのため、ほかの部位よりも回数が必要になることが多いのです。

VIO脱毛で注意すべきポイント:

- 毛が太くて濃いため、痛みを感じやすい

- 皮膚がデリケートなため、肌トラブルに注意が必要

- 生理周期との調整が必要

- 完全に脱毛するには8〜10回程度必要

- デザインを決めてから施術をはじめる

また、VIOの毛は成長期にある割合が約30%と比較的すくないです。

これは、1回の施術で脱毛できる毛の量が限られることを意味します。

そのため、すべての毛を脱毛するには、じっくりと時間をかけて施術をくりかえす必要があります。

VIO脱毛では、2〜3ヶ月の間隔を守ることがとくに重要です。

間隔が短すぎると、まだ成長期になっていない毛が多く、効果的な脱毛ができません。

逆に、間隔が長すぎると、せっかく成長期になった毛をのがしてしまう可能性があります。

ワキ脱毛の間隔(2〜3ヶ月)

ワキ脱毛の最適な照射間隔も、VIOとおなじく2〜3ヶ月です。

ワキの毛は、太くて濃い毛が多く、毛周期もVIOと似ています。

成長期が約4ヶ月、休止期が約3ヶ月というサイクルでうまれかわります。

ワキは、医療脱毛のなかでも人気の高い部位です。

比較的せまい範囲なので施術時間もみじかく、効果を実感しやすいという特徴があります。

ただし、毛が太くて濃いため、完全に脱毛するには5〜8回程度の施術が必要です。

| 施術回数 | 期待できる効果 | 次回までの間隔 |

|---|---|---|

| 1〜3回目 | 毛量が減りはじめる | 2〜3ヶ月 |

| 4〜5回目 | 自己処理が楽になる | 2〜3ヶ月 |

| 6回目以降 | ほぼツルツルの状態 | 3〜4ヶ月 |

ワキの毛も、成長期にある割合は約30%です。

これは、1回の施術で全体の15〜20%程度の毛しか脱毛できないことを意味します。

しかし、ワキは範囲がせまいため、レーザーのエネルギーを集中させやすく、効果的な脱毛がしやすい部位でもあります。

ワキ脱毛では、とくに夏にむけて施術をはじめる方が多いです。

夏までに効果を実感したい場合は、逆算して秋〜冬から施術をはじめることをおすすめします。

2〜3ヶ月間隔で5回施術をうけるとすると、約10〜15ヶ月かかる計算になります。

腕・脚脱毛の間隔(2〜3ヶ月)

腕と脚の脱毛も、基本的には2〜3ヶ月の間隔が推奨されます。

ただし、腕と脚では毛周期に若干の違いがあります。

腕の毛周期は、成長期が約3ヶ月、休止期が約4.5ヶ月です。

一方、脚の毛周期は、成長期が約4ヶ月、休止期が約6ヶ月とやや長めです。

腕と脚の毛は、ワキやVIOとくらべると細くて色もうすいことが多いです。

そのため、レーザーが反応しにくく、より多くの回数が必要になることがあります。

とくに、ひじ下やひざ下は日常的に露出することが多いため、しっかりと脱毛したい部位です。

腕・脚脱毛の特徴:

- 範囲が広いため、施術時間が長い

- 毛の太さや濃さに個人差が大きい

- 日焼けしやすい部位なので注意が必要

- 5〜8回で自己処理が楽になる

- 産毛までツルツルにするには10回以上必要なことも

腕と脚の毛は、成長期にある割合が約20%とすくなめです。

これは、ほかの部位とくらべて脱毛に時間がかかる理由のひとつです。

しかし、毛の密度がそれほど高くないため、1回の施術で効果的に脱毛できる可能性もあります。

また、腕と脚は日焼けしやすい部位でもあります。

日焼けした肌にレーザーを照射すると、やけどのリスクが高まるため、施術を延期しなければならないこともあります。

脱毛期間中は、しっかりと紫外線対策をすることが大切です。

背中・お腹の間隔(2〜3ヶ月)

背中やお腹の脱毛も、2〜3ヶ月の間隔で施術をうけるのが一般的です。

これらの部位は、産毛が中心で、毛周期も比較的ゆっくりです。

ただし、産毛は色がうすいため、レーザーが反応しにくく、ほかの部位よりも回数が必要になることがあります。

背中の脱毛は、自分では見えない部位なので、プロの施術が欠かせません。

また、範囲が広いため、施術時間も長くなりがちです。

背中の上部と下部で毛の濃さがことなることもあり、部位によって効果のあらわれ方に差がでることもあります。

| 部位 | 毛の特徴 | 必要回数の目安 |

|---|---|---|

| 背中上部 | 産毛が中心、やや濃い | 6〜10回 |

| 背中下部 | 産毛が中心、うすい | 8〜12回 |

| お腹 | 産毛〜やや濃い毛 | 5〜8回 |

お腹の脱毛では、へそ周りに濃い毛が生えていることがあります。

この部分は、ほかの部位とくらべて毛が太いため、比較的はやく効果を実感できます。

一方、お腹全体の産毛は、背中とおなじようにレーザーが反応しにくいため、根気よく施術をつづける必要があります。

背中やお腹の脱毛では、硬毛化のリスクにも注意が必要です。

硬毛化とは、脱毛の刺激により、産毛が太く濃い毛にかわってしまう現象です。

万が一、硬毛化がおこった場合は、施術間隔や方法を調整する必要があるため、クリニックに相談しましょう。

脱毛回数による間隔の調整方法

初回〜5回目までの間隔

医療脱毛をはじめたばかりの初回から5回目までは、基本的に2〜3ヶ月の間隔を守ることが大切です。

この時期は、毛量も多く、太い毛が中心となっているため、定期的な施術で着実に毛を減らしていく必要があります。

規則正しい間隔で施術をうけることで、効率的に脱毛効果を実感できます。

はじめの5回は、とくに重要な期間です。

この期間に、全体の毛量の60〜80%程度を脱毛することができます。

1回目の施術では約15〜20%、2回目でさらに15〜20%というように、回数を重ねるごとに毛が減っていきます。

初回〜5回目の施術で期待できる変化:

- 1〜2回目:毛の生えるスピードが遅くなる

- 3〜4回目:毛量が明らかに減少し、自己処理が楽になる

- 5回目:部位によってはほぼツルツルの状態に近づく

- 毛質が柔らかく、細くなってくる

- 肌がなめらかになってくる

この期間は、毛の密度も高いため、レーザーのエネルギーが分散しやすい時期でもあります。

そのため、2〜3ヶ月という比較的短い間隔で施術することで、新しく成長期になった毛を効率的に脱毛できます。

間隔を守ることで、まんべんなく毛を減らすことができるのです。

ただし、肌の状態や毛の減り具合によっては、間隔を調整することもあります。

たとえば、肌トラブルがおこった場合は、回復をまってから施術をおこないます。

また、毛の減りが順調な場合は、4回目以降から少しずつ間隔を広げることもあります。

5回目以降の間隔の広げ方

5回目以降の施術では、毛の状態にあわせて間隔を調整していきます。

一般的には、2〜4ヶ月、場合によっては4〜6ヶ月まで間隔を広げることがあります。

これは、残っている毛が細く、量もすくなくなっているためです。

5回の施術をおえると、多くの方が自己処理の頻度が大幅に減ったと実感します。

残っている毛は、産毛のような細い毛や、これまでの施術で休止期だった毛が中心です。

これらの毛は、成長スピードもゆっくりなため、間隔を広げても問題ありません。

| 施術回数 | 推奨間隔 | 間隔を決める基準 |

|---|---|---|

| 5〜6回目 | 2〜4ヶ月 | 毛の生えるスピード |

| 7〜8回目 | 3〜4ヶ月 | 残っている毛の量 |

| 9回目以降 | 4〜6ヶ月 | 個人の満足度 |

間隔を広げる理由は、もうひとつあります。

それは、細い毛にレーザーを照射すると、一時的に休止期にはいってしまうことがあるからです。

この現象を「ショックロス」といいます。

休止期にはいった毛が再び成長期になるまでには、数ヶ月かかるため、間隔を広げて待つ必要があるのです。

ただし、間隔の広げ方は個人差があります。

毛の生えるスピードが速い方は、2〜3ヶ月の間隔を維持したほうがよい場合もあります。

逆に、ほとんど毛が生えてこない方は、6ヶ月以上間隔を空けても問題ありません。

自分の毛の状態を観察しながら、最適な間隔を見つけることが大切です。

コスパ重視の場合の間隔設定

コストパフォーマンスを重視する場合は、はじめから少し長めの間隔で施術をうけるという選択肢もあります。

具体的には、1〜2回目は2〜3ヶ月間隔、3〜4回目は3〜4ヶ月間隔、5回目以降は4〜6ヶ月間隔という設定です。

この方法のメリットは、1回の施術で脱毛できる毛の量を最大化できることです。

間隔を長めにとることで、より多くの毛が成長期になるのを待つことができます。

結果的に、少ない回数で満足のいく効果を得られる可能性があります。

コスパ重視の間隔設定のポイント:

- 成長期の毛が十分に生えそろうまで待つ

- 1回の施術効果を最大限に活用する

- トータルの施術回数を減らせる可能性がある

- 完了までの期間は長くなる

- まだらに毛が残るリスクは若干高まる

ただし、この方法にはデメリットもあります。

間隔が長いと、部分的に毛が濃く残ってしまうことがあります。

また、完了までの期間が長くなるため、途中で挫折してしまう可能性もあります。

モチベーションを維持しながら、計画的に通うことが重要です。

コスパ重視の場合でも、最初の2〜3回は標準的な間隔を守ることをおすすめします。

はじめは毛の密度が高いため、あまり間隔を空けすぎると効果的な脱毛ができません。

3回目以降から徐々に間隔を広げていくのが、バランスのよい方法といえるでしょう。

早く完了したい場合の間隔設定

できるだけ早く脱毛を完了したい場合は、推奨される最短の間隔で施術をうけることになります。

具体的には、5回目までは2ヶ月間隔、それ以降も2〜3ヶ月間隔を維持するという方法です。

この設定なら、8回の施術を約1年4ヶ月で完了できます。

早期完了を目指す場合、もっとも重要なのは予約をしっかりと取ることです。

人気のクリニックでは、2ヶ月後の予約が取りにくいこともあります。

施術後すぐに次回の予約を取る、キャンセル待ちを活用するなど、計画的に行動することが大切です。

| アプローチ | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 早期完了型 | 短期間で効果を実感、モチベーション維持しやすい | コストパフォーマンスは劣る場合がある |

| コスパ重視型 | 1回の効果を最大化、総費用を抑えられる | 完了まで時間がかかる、途中で断念のリスク |

ただし、早く完了したいからといって、1ヶ月間隔で施術をうけるのはおすすめしません。

毛周期を無視した施術は、かえって効果を下げてしまいます。

また、肌への負担も大きくなるため、トラブルのリスクが高まります。

急がば回れということわざのとおり、適切な間隔を守ることが結果的に早い完了につながります。

早期完了を目指す場合は、日常のケアも重要です。

保湿をしっかりおこない、日焼けを避けることで、予定どおりに施術をうけられます。

また、体調管理にも気をつけて、キャンセルすることのないようにしましょう。

間隔を守らない場合の影響

1ヶ月間隔での施術が早すぎる理由

「早く脱毛を終わらせたい」という気持ちから、1ヶ月間隔で施術をうけたいと考える方もいるでしょう。

しかし、1ヶ月間隔での施術は、医学的にみて早すぎるといえます。

ここでは、なぜ1ヶ月間隔が推奨されないのか、その理由を詳しく解説します。

まず、毛周期の観点から考えてみましょう。

ほとんどの部位で、毛周期は2〜3ヶ月以上かかります。

1ヶ月では、前回の施術で休止期だった毛が、まだ成長期になっていない可能性が高いのです。

つまり、レーザーが反応する毛がすくない状態で施術することになります。

1ヶ月間隔が早すぎる理由:

- 成長期の毛が十分に生えそろっていない

- レーザーが反応する毛が少なく、効果が限定的

- 肌の回復が不十分な可能性がある

- コストパフォーマンスが非常に悪い

- トータルの施術回数が増えてしまう

また、クリニックによっては「最短1ヶ月間隔で施術可能」とうたっているところもあります。

これは、蓄熱式脱毛機を使用している場合が多いです。

蓄熱式は肌への負担が少ないため、短い間隔でも施術できますが、それでも毛周期を無視してよいわけではありません。

効果的な脱毛のためには、やはり2〜3ヶ月の間隔が必要なのです。

肌へのダメージリスク

1ヶ月間隔での施術がもたらす最大のリスクは、肌へのダメージです。

医療脱毛のレーザーは、毛根を破壊するほどの強力なエネルギーをもっています。

このエネルギーは、毛だけでなく周囲の肌にも少なからず影響をあたえます。

通常、施術後の肌は軽い炎症状態になります。

見た目にはわからなくても、肌の内部では修復作業がおこなわれています。

この修復には、最低でも1ヶ月程度かかるといわれています。

十分な回復期間をもうけずに次の施術をうけると、肌トラブルのリスクが高まるのです。

| 肌トラブル | 症状 | 発生リスク |

|---|---|---|

| 赤み・炎症 | 肌が赤くなり、ヒリヒリする | 高い |

| 色素沈着 | 肌が黒ずんでしまう | 中程度 |

| やけど | 水ぶくれや痛みが生じる | 低い〜中程度 |

とくに、敏感肌の方や肌が弱い方は、注意が必要です。

1ヶ月間隔での施術により、慢性的な肌荒れ状態になってしまうこともあります。

また、肌トラブルが発生すると、治療のために脱毛を中断しなければならず、結果的に完了までの期間が長くなってしまいます。

肌の健康を保ちながら脱毛をすすめるためには、適切な間隔を守ることが不可欠です。

2〜3ヶ月の間隔は、肌の回復と毛周期の両方を考慮した、最適な期間といえるでしょう。

脱毛効果の低下

1ヶ月間隔での施術は、脱毛効果そのものも低下させてしまいます。

これは、成長期の毛が十分に生えそろっていない状態で施術をおこなうためです。

結果的に、1回あたりの脱毛効果が通常の半分以下になってしまうこともあります。

たとえば、通常の間隔で施術した場合、1回で全体の15〜20%の毛を脱毛できます。

しかし、1ヶ月間隔では、せいぜい5〜10%程度しか脱毛できません。

これでは、施術回数ばかりが増えて、効率的な脱毛とはいえません。

脱毛効果が低下する具体的な理由:

- 休止期の毛穴にレーザーを照射しても無意味

- 成長初期の細い毛はレーザーが反応しにくい

- 毛の密度が低いとレーザーの設定も弱くなる

- 同じ毛穴に何度も照射することになる

- トータルで必要な施術回数が増加する

また、1ヶ月間隔で施術をつづけると、毛の生えるパターンが乱れてしまうこともあります。

本来なら均等に減っていくはずの毛が、部分的に濃く残ってしまう「まだら」な状態になりやすいのです。

これを修正するには、さらに多くの施術が必要になってしまいます。

効果的な脱毛のためには、毛周期にあわせた適切な間隔を守ることが最も重要です。

早く終わらせたい気持ちはわかりますが、急がば回れの精神で、確実な脱毛を目指しましょう。

間隔を空けすぎた場合の問題点

医療脱毛の間隔を空けすぎることにも、いくつかの問題があります。

ただし、早すぎる場合とくらべると、リスクは比較的すくないといえます。

間隔が6ヶ月以上空いてしまった場合でも、これまでの脱毛効果がなくなることはありません。

しかし、効率的な脱毛という観点からは、やはり問題があります。

間隔を空けすぎることの最大の問題は、脱毛の効率が下がることです。

せっかく成長期になった毛を見のがしてしまい、次のサイクルまで待たなければならなくなります。

これにより、完了までの期間が大幅に延長してしまう可能性があります。

間隔を空けすぎた場合の問題:

- 成長期の毛を見のがしてしまう

- 脱毛のペースが乱れる

- モチベーションが低下しやすい

- 予約の取り直しが必要になることがある

- 毛の状態を正確に把握しにくくなる

また、間隔が空きすぎると、毛の生え方にムラができやすくなります。

定期的な施術であれば均等に毛が減っていきますが、不規則な間隔では部分的に毛が濃く残ることがあります。

これを修正するには、追加の施術が必要になる場合があります。

脱毛効果への影響

間隔を空けすぎても、すでに破壊された毛根が復活することはありません。

つまり、これまでの施術で得られた脱毛効果は維持されます。

しかし、まだ脱毛されていない毛に対するアプローチが遅れることで、全体的な進行が遅くなってしまいます。

たとえば、3ヶ月間隔で施術していた人が、急に6ヶ月間隔になったとします。

この場合、3ヶ月目に成長期だった毛が、6ヶ月後には退行期や休止期にはいっている可能性があります。

つまり、レーザーが反応する毛の量が減ってしまうのです。

| 間隔 | 成長期の毛の割合 | 1回の脱毛効率 |

|---|---|---|

| 2〜3ヶ月(適正) | 最適な状態 | 15〜20% |

| 6ヶ月以上 | ばらつきがある | 10〜15% |

また、間隔が不規則になると、毛周期のパターンを把握しにくくなります。

定期的な施術であれば、自分の毛の生え方や減り方のパターンがわかってきますが、間隔がバラバラだとこれが難しくなります。

結果的に、最適なタイミングでの施術ができなくなってしまうのです。

ただし、やむを得ない事情で間隔が空いてしまった場合は、あまり心配する必要はありません。

次回から規則正しい間隔で施術を再開すれば、問題なく脱毛を継続できます。

大切なのは、できるだけ計画的に通院することです。

完了までの期間延長

間隔を空けすぎることの最も現実的な問題は、脱毛完了までの期間が延長してしまうことです。

本来なら1年半で完了するはずだった脱毛が、2年、3年とかかってしまうこともあります。

これは、時間的にも精神的にも大きな負担となります。

期間が延長することで生じる問題はいくつかあります。

まず、モチベーションの維持が難しくなることです。

脱毛は、定期的に効果を実感することでモチベーションを保ちやすいものです。

しかし、間隔が空きすぎると、効果を実感しにくくなり、途中で諦めてしまう人もいます。

期間延長による具体的な影響:

- 結婚式や旅行などのイベントに間に合わない

- 季節を考慮した脱毛計画が崩れる

- トータルコストが増加する可能性

- 新しい毛が生えてくる可能性が高まる

- 生活環境の変化で通院が困難になるリスク

また、長期間にわたる脱毛は、ライフスタイルの変化にも影響されやすくなります。

転職、結婚、出産など、人生の大きな変化により、通院が困難になることもあります。

できるだけ計画的に、規則正しい間隔で脱毛を進めることが、確実な完了への近道といえるでしょう。

間隔が空いてしまった場合の対処法として、まずはクリニックに相談することが大切です。

現在の毛の状態を確認してもらい、今後の最適な施術スケジュールを立て直してもらいましょう。

焦らず、確実に脱毛を進めることが重要です。

医療脱毛完了までの期間と回数

一般的な脱毛完了期間(1〜2年)

医療脱毛が完了するまでの期間は、一般的に1〜2年程度といわれています。

これは、5〜8回の施術を2〜3ヶ月間隔で受けた場合の目安です。

ただし、この期間はあくまで平均的なものであり、個人差や部位による違いがあることを理解しておきましょう。

脱毛完了の定義も人によって異なります。

「自己処理がほとんど必要なくなる状態」を完了とする人もいれば、「産毛も含めて完全にツルツルになる状態」を求める人もいます。

目指すゴールによって、必要な期間も変わってきます。

| 目指す状態 | 必要回数 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 自己処理が楽になる | 3〜5回 | 6ヶ月〜1年 |

| ほぼツルツルの状態 | 5〜8回 | 1年〜1年半 |

| 完全にツルツル | 8〜12回 | 1年半〜2年 |

1年という期間は長く感じるかもしれませんが、施術を重ねるごとに確実に毛は減っていきます。

3回目くらいから明らかな変化を実感でき、5回目にはかなり自己処理が楽になります。

この段階的な変化があるからこそ、モチベーションを保ちながら通院を続けられるのです。

また、すべての部位を同時に始める必要はありません。

たとえば、夏に向けてワキから始めて、秋からVIOを追加するなど、計画的に進めることも可能です。

ただし、全身脱毛のセットプランの方がお得な場合が多いので、費用面も考慮して検討しましょう。

部位別の必要回数目安

部位によって、脱毛に必要な回数は大きく異なります。

これは、毛の太さや濃さ、毛周期の違い、レーザーの反応しやすさなどが影響しているためです。

ここでは、主要な部位ごとの必要回数の目安を詳しく解説します。

最も早く効果を実感しやすいのは、ワキやVラインなどの太くて濃い毛が生えている部位です。

これらの部位は、レーザーが反応しやすいメラニン色素を多く含んでいるため、5〜6回程度で満足する方が多いです。

一方、顔や背中などの産毛は、8〜10回以上必要になることが一般的です。

部位別の特徴と必要回数:

- ワキ:5〜8回(太い毛が多く効果を実感しやすい)

- VIO:8〜10回(毛が密集しており時間がかかる)

- 腕:5〜8回(比較的効果が出やすい)

- 脚:6〜8回(範囲が広いが効果は出やすい)

- 顔:8〜12回(産毛が多く回数が必要)

- 背中:8〜10回(産毛中心で時間がかかる)

また、同じ部位でも、場所によって効果の出方が異なることがあります。

たとえば、脚の場合、ひざ下は比較的早く効果が出ますが、太ももの内側などは時間がかかることがあります。

これは、毛の生え方や肌の状態が微妙に異なるためです。

必要回数は、使用する脱毛機によっても変わってきます。

最新の脱毛機では、従来よりも少ない回数で効果を実感できることもあります。

カウンセリング時に、使用する機器の特徴や、自分の毛質に合った回数の目安を確認しておくとよいでしょう。

個人差による期間の違い

医療脱毛の効果には、大きな個人差があります。

同じ部位、同じ回数の施術を受けても、人によって効果の現れ方が異なるのです。

この個人差を生む要因はさまざまで、体質、ホルモンバランス、生活習慣などが複雑に関係しています。

まず、毛質による違いがあります。

太くて濃い毛の人は、レーザーが反応しやすいため、比較的早く効果を実感できます。

一方、細くて色の薄い毛の人は、より多くの回数が必要になることがあります。

また、毛の密度も重要な要因です。

| 影響する要因 | 効果への影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 毛質(太さ・濃さ) | 太い毛ほど効果が出やすい | 適切な出力設定 |

| 肌の色 | 色が濃いと出力を下げる必要あり | 適切な脱毛機の選択 |

| ホルモンバランス | 乱れると新しい毛が生えやすい | 生活習慣の改善 |

ホルモンバランスも、脱毛効果に大きく影響します。

特に女性の場合、生理周期や妊娠、更年期などでホルモンバランスが変化し、毛の生え方も変わることがあります。

男性ホルモンが多い体質の人は、脱毛後も新しい毛が生えやすい傾向があります。

生活習慣も無視できない要因です。

ストレス、睡眠不足、偏った食生活などは、ホルモンバランスを乱し、脱毛効果に影響を与えることがあります。

規則正しい生活を心がけることで、より効果的な脱毛が期待できます。

エステ脱毛との比較

医療脱毛とエステ脱毛(美容脱毛)では、完了までの期間に大きな違いがあります。

医療脱毛が1〜2年で完了するのに対し、エステ脱毛では2〜3年以上かかることが一般的です。

場合によっては、5年以上通っても満足いく効果が得られないこともあります。

この違いの最大の理由は、使用する機器の出力の差です。

医療脱毛では、医師の管理下で高出力のレーザーを使用できますが、エステ脱毛では安全性の観点から出力が制限されています。

そのため、1回あたりの脱毛効果が大きく異なるのです。

医療脱毛とエステ脱毛の違い:

- 脱毛効果:医療脱毛は永久脱毛、エステは一時的な減毛

- 施術回数:医療5〜8回、エステ12〜20回以上

- 通院期間:医療1〜2年、エステ2〜5年

- 1回の効果:医療15〜20%、エステ5〜10%

- トータルコスト:長期的には医療脱毛の方が安い場合も

また、エステ脱毛では「永久脱毛」を謳うことができません。

これは、エステで使用する機器では、毛根を完全に破壊することができないためです。

そのため、施術を止めると徐々に毛が復活してくることがあります。

一方、医療脱毛では適切に施術を行えば、破壊された毛根から毛が再生することはありません。

費用面でも、一見エステ脱毛の方が安く見えることがありますが、必要な回数を考慮すると、医療脱毛の方がコストパフォーマンスが良い場合が多いです。

また、効果が確実な分、追加施術の必要性も低く、長期的にはお得になることがあります。

効果的な脱毛のためのポイント

予約の取りやすさの重要性

医療脱毛で効果的に脱毛を進めるためには、予約の取りやすさが非常に重要です。

どんなに良いクリニックでも、予約が取れなければ適切な間隔で施術を受けることができません。

特に人気のクリニックでは、2〜3ヶ月先まで予約が埋まっていることもあります。

予約が取りにくいと、計画通りに脱毛を進められなくなります。

せっかく毛周期に合わせて通院しようとしても、予約が取れずに間隔が空いてしまっては意味がありません。

また、急な予定変更に対応できず、キャンセル料が発生することもあります。

| 予約しやすいクリニックの特徴 | メリット |

|---|---|

| 複数院展開で振替可能 | 都合に合わせて院を選べる |

| 営業時間が長い(21時まで等) | 仕事帰りでも通いやすい |

| WEB予約システムあり | 24時間いつでも予約可能 |

| キャンセル待ち機能 | 希望日に予約が取りやすい |

予約を取りやすくするコツもあります。

まず、施術直後に次回の予約を取ることです。

2〜3ヶ月先の予定はまだ空いていることが多いので、確実に予約を確保できます。

また、平日の昼間など、比較的空いている時間帯を狙うのも効果的です。

クリニック選びの際は、料金や立地だけでなく、予約の取りやすさも重要な判断基準にしましょう。

カウンセリング時に、実際の予約状況を確認したり、キャンセル待ちの仕組みについて聞いたりすることをおすすめします。

毛の密度と照射タイミング

毛の密度は、脱毛効果に大きく影響する要因の一つです。

特に脱毛初期は毛が密集しているため、レーザーのエネルギーが分散してしまいます。

この状態では、1本1本の毛に十分なエネルギーが届かず、脱毛効果が低下することがあります。

毛の密度が高い状態での問題点は、熱の蓄積です。

密集した毛にレーザーを照射すると、熱が集中しすぎて火傷のリスクが高まります。

そのため、安全性を考慮して出力を下げざるを得ず、結果的に脱毛効果が制限されてしまうのです。

毛の密度による脱毛戦略:

- 初回〜3回目:密度が高いため標準的な間隔を守る

- 4〜5回目:密度が下がり始め、効果が出やすくなる

- 6回目以降:密度が低くなり、高出力での照射が可能

- 産毛の段階:出力を上げて細い毛にも対応

- 部分的に残った毛:ピンポイントで高出力照射

効果的な脱毛のためには、毛の密度に応じて照射タイミングを調整することが大切です。

脱毛初期は、2〜3ヶ月の間隔を守り、徐々に密度を下げていきます。

密度が下がってきたら、より高い出力で効果的な施術が可能になります。

また、部位によっても密度の変化は異なります。

VIOやワキなど、もともと密度が高い部位は、より慎重なアプローチが必要です。

逆に、腕や脚など密度が低い部位は、比較的早い段階から高出力での施術が可能です。

日焼け対策と保湿ケア

医療脱毛期間中の日焼け対策と保湿ケアは、効果的な脱毛のために欠かせません。

これらのケアを怠ると、施術が受けられなくなったり、効果が低下したりする可能性があります。

特に日焼けは、医療脱毛の大敵といえるでしょう。

日焼けした肌にレーザーを照射すると、肌のメラニン色素にも反応してしまい、火傷のリスクが高まります。

そのため、多くのクリニックでは日焼けした肌への施術を断っています。

せっかく予約を取っても、日焼けが原因で施術を延期することになれば、脱毛計画が大きく狂ってしまいます。

| ケアの種類 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 日焼け対策 | SPF30以上の日焼け止めを毎日使用 | 施術の延期を防ぐ |

| 保湿ケア | 朝晩2回の保湿クリーム使用 | 痛みの軽減、効果向上 |

| 紫外線カット | 日傘、帽子、長袖の着用 | 肌トラブル予防 |

保湿ケアも同様に重要です。

乾燥した肌は、レーザーの熱に敏感になり、痛みを感じやすくなります。

また、肌のバリア機能が低下するため、施術後の炎症や赤みが長引くこともあります。

十分に保湿された肌は、レーザーの熱を効率的に伝導し、脱毛効果を高めることができます。

日常的なケアとしては、朝晩の保湿を習慣化することが大切です。

特に施術前日は、念入りに保湿を行いましょう。

ただし、施術当日は油分の多いクリームは避け、さっぱりとした化粧水程度にとどめます。

これは、油分がレーザーの妨げになる可能性があるためです。

生理周期との調整

女性の場合、生理周期と脱毛スケジュールの調整も重要なポイントです。

特にVIO脱毛では、生理中の施術ができないクリニックが多いため、予約日と生理が重ならないよう注意が必要です。

生理による予約変更は、脱毛計画を大きく狂わせる要因になります。

生理周期が安定している人でも、ストレスや体調不良で周期がずれることがあります。

そのため、VIO脱毛の予約は、生理予定日から1週間以上離れた日に設定することをおすすめします。

また、生理前後は肌が敏感になりやすい時期でもあります。

生理周期と脱毛の関係:

- 生理中:VIO脱毛は基本的に不可(衛生面の理由)

- 生理前:肌が敏感で痛みを感じやすい

- 生理直後:肌の状態が安定し、施術に適している

- 排卵期:ホルモンバランスが安定

- タンポン使用で施術可能なクリニックもある

一部のクリニックでは、タンポンを使用すればVIO脱毛も可能としているところがあります。

しかし、生理中は肌が敏感になっているため、痛みを強く感じたり、施術後の炎症が長引いたりすることがあります。

できれば生理期間は避けた方が無難でしょう。

生理不順の人は、より柔軟な対応が必要です。

キャンセル料が発生しないクリニックを選んだり、生理日と重なりそうな場合は早めに連絡したりするなど、工夫が必要です。

また、ピルの服用で生理周期をコントロールすることも、一つの選択肢として考えられます。

特殊なケースの照射間隔

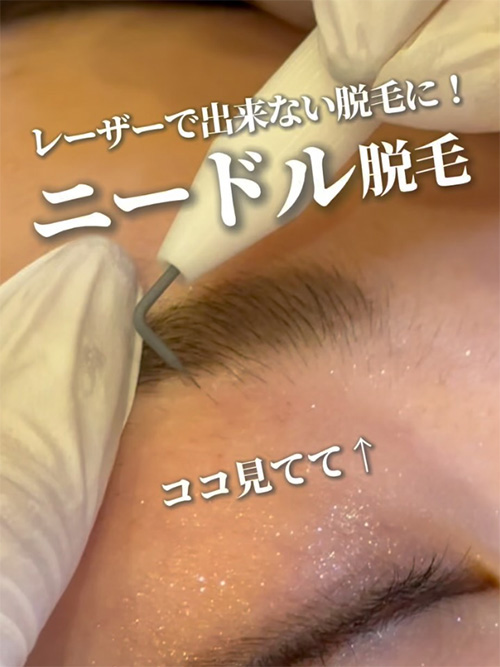

硬毛化した場合の対処法

硬毛化は、医療脱毛の副作用として稀に起こる現象です。

本来なら薄くなるはずの毛が、逆に太く濃くなってしまうことを指します。

原因は完全には解明されていませんが、レーザーの刺激により毛の成長が活性化されると考えられています。

硬毛化が起こりやすいのは、もともと産毛が多い部位です。

背中、肩、二の腕、顔の一部などで発生することがあります。

発生率は全体の1〜10%程度と言われていますが、適切な対処により改善することが可能です。

| 対処法 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 照射間隔の短縮 | 1〜1.5ヶ月間隔に変更 | 成長を抑制 |

| 出力の調整 | より高出力での照射 | 確実な破壊 |

| 脱毛機の変更 | 異なる波長の機器使用 | 反応の改善 |

硬毛化した場合の照射間隔は、通常よりも短く設定することが多いです。

1〜1.5ヶ月間隔で集中的に施術を行うことで、硬毛化した毛の成長を抑制し、徐々に改善を図ります。

また、出力を上げたり、異なる波長のレーザーを使用したりすることも効果的です。

重要なのは、硬毛化に気づいたらすぐにクリニックに相談することです。

早期に対処すれば、比較的短期間で改善することが可能です。

多くのクリニックでは、硬毛化に対する保証制度を設けており、追加料金なしで対応してくれることもあります。

産毛が多い場合の間隔

産毛が多い部位や、もともと体毛が薄い人の場合、通常とは異なるアプローチが必要になることがあります。

産毛は、太い毛と比べてメラニン色素が少ないため、レーザーが反応しにくいという特徴があります。

そのため、より多くの回数と適切な間隔設定が重要になります。

産毛の脱毛では、照射間隔を若干短めに設定することがあります。

通常の2〜3ヶ月ではなく、1.5〜2ヶ月間隔で施術を行うことで、効率的に産毛を減らすことができます。

これは、産毛の毛周期が比較的短いことと、成長期の毛を逃さないようにするためです。

産毛脱毛のポイント:

- 通常より多い回数(10〜15回)が必要

- 高出力での照射が効果的

- 蓄熱式脱毛機が有効な場合もある

- 根気強く継続することが大切

- 完全に無くすのは困難な場合もある

また、産毛の脱毛には、使用する脱毛機の選択も重要です。

アレキサンドライトレーザーよりも、ダイオードレーザーやYAGレーザーの方が産毛に効果的とされています。

クリニックによっては、産毛専用の設定や脱毛機を用意しているところもあります。

産毛の脱毛は、太い毛の脱毛よりも時間がかかることを理解しておくことが大切です。

すぐに効果が見えなくても、諦めずに継続することで、徐々に産毛も薄くなっていきます。

完璧を求めすぎず、現実的な目標を設定することも重要です。

妊娠・出産時の対応

妊娠が判明した場合、医療脱毛は一時的に中断する必要があります。

これは、レーザー自体が胎児に影響を与える可能性は低いものの、ホルモンバランスの変化により脱毛効果が期待できないためです。

また、妊娠中の体調変化や精神的ストレスを考慮した措置でもあります。

妊娠中は、ホルモンの影響で毛の生え方が大きく変化します。

今まで生えていなかった部分に毛が生えたり、逆に一時的に毛が薄くなったりすることがあります。

この状態で脱毛を行っても、正常な効果は期待できません。

| 時期 | 対応 | 注意点 |

|---|---|---|

| 妊娠判明時 | 即座に施術中止 | クリニックに連絡 |

| 妊娠中 | 施術は行わない | 契約期間の延長確認 |

| 出産後 | 生理再開後2〜3周期待つ | 授乳中は要相談 |

出産後の脱毛再開時期も慎重に決める必要があります。

一般的には、生理が再開して2〜3周期が経過し、ホルモンバランスが安定してからの再開が推奨されます。

授乳中の場合は、クリニックによって対応が異なるため、事前に確認が必要です。

多くのクリニックでは、妊娠・出産による中断に対して、契約期間の延長や休会制度を設けています。

妊娠が判明したら、すぐにクリニックに連絡し、今後の対応について相談しましょう。

適切な手続きを行えば、出産後にスムーズに脱毛を再開できます。

よくある質問

予約が取れない場合の対処法

「予約が全然取れない!」という悩みは、医療脱毛でよく聞かれる問題です。

特に人気のクリニックや、週末・夕方の時間帯は競争率が高く、希望通りの予約が取れないことがあります。

しかし、いくつかの工夫で予約を取りやすくすることは可能です。

まず、施術直後に次回の予約を取ることが最も確実な方法です。

2〜3ヶ月先であれば、まだ空きがある可能性が高いです。

その場で予約を取れば、確実に適切な間隔で施術を受けることができます。

予約を取りやすくする具体的な方法:

- 平日の昼間を狙う(最も空いている時間帯)

- キャンセル待ちリストに登録する

- 複数の希望日時を用意しておく

- 繁忙期(夏前)を避ける

- 他の院への振替も検討する

また、キャンセル待ちを活用するのも効果的です。

多くのクリニックでは、キャンセルが出た場合に連絡してくれるサービスがあります。

急なキャンセルは意外と多いので、直前でも予約が取れることがあります。

柔軟なスケジュールで対応できる人は、この方法で予約を確保しやすくなります。

それでも予約が取れない場合は、クリニックの変更も検討すべきかもしれません。

安くて人気のクリニックは予約が取りにくい傾向があります。

少し料金が高くても、予約が取りやすいクリニックの方が、結果的に満足度が高いこともあります。

旅行や出張での間隔調整

長期の旅行や出張で、予定していた施術日に通えなくなることもあるでしょう。

このような場合、どのように間隔を調整すればよいのでしょうか。

基本的には、多少間隔が空いても大きな問題はありませんが、できるだけ早めに対処することが大切です。

2週間程度の旅行であれば、前後に予約を調整することで対応できます。

たとえば、通常2ヶ月間隔のところを、2.5ヶ月や1.5ヶ月に調整するという方法です。

この程度の調整であれば、脱毛効果にほとんど影響はありません。

| 不在期間 | 対処法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 2週間以内 | 前後で調整 | 早めの連絡 |

| 1ヶ月程度 | 帰国後すぐ予約 | 日焼けに注意 |

| 3ヶ月以上 | 一時休会を検討 | 契約期間の確認 |

長期の海外出張や留学の場合は、クリニックの休会制度を利用することをおすすめします。

多くのクリニックでは、事情がある場合に契約期間を延長してくれます。

ただし、手続きが必要な場合が多いので、早めに相談しましょう。

旅行中の注意点として、日焼けには特に気をつける必要があります。

リゾート地や雪山など、紫外線が強い場所では、しっかりとした日焼け対策が必要です。

帰国後すぐに施術を受けたくても、日焼けが原因で延期になることがあるので注意しましょう。

脱毛機による間隔の違い

使用する脱毛機によって、推奨される施術間隔が異なることがあります。

大きく分けて、熱破壊式と蓄熱式の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

この違いを理解することで、自分に最適な脱毛方法を選ぶことができます。

熱破壊式脱毛機は、高出力のレーザーを瞬間的に照射する方式です。

毛根を一気に破壊するため、効果が高い反面、肌への負担も大きくなります。

そのため、2〜3ヶ月の間隔を空ける必要があります。

代表的な機種として、アレキサンドライトレーザーやYAGレーザーがあります。

脱毛機別の特徴と推奨間隔:

- 熱破壊式:2〜3ヶ月間隔、即効性あり、太い毛に効果的

- 蓄熱式:1〜2ヶ月間隔可能、痛みが少ない、産毛にも対応

- 両方式切替可能:毛質に応じて使い分け、柔軟な間隔設定

- 波長の違い:アレキ755nm、ダイオード810nm、YAG1064nm

- 複数波長同時照射:幅広い毛質に対応、効率的

蓄熱式脱毛機は、低出力のレーザーを連続的に照射する方式です。

じわじわと熱を加えることで毛根を破壊するため、肌への負担が少なく、1〜2ヶ月間隔での施術も可能とされています。

ただし、これは肌への負担の観点からの話であり、毛周期を無視してよいわけではありません。

どちらの方式でも、最も重要なのは毛周期に合わせることです。

脱毛機の性能がどんなに良くても、成長期の毛がなければ効果は期待できません。

クリニックで推奨される間隔は、使用する脱毛機の特性と毛周期の両方を考慮して設定されているので、基本的にはその指示に従うことが大切です。

まとめ

医療脱毛で空ける期間について、詳しく解説してきました。

基本的な照射間隔は2〜3ヶ月ですが、これは毛周期という体の仕組みに基づいた科学的な根拠があります。

この間隔を守ることで、最も効率的に、そして安全に脱毛を進めることができます。

部位によって最適な間隔は若干異なり、顔は1〜2ヶ月、その他の部位は2〜3ヶ月が目安となります。

また、施術回数を重ねるごとに、間隔を調整していくことも重要です。

5回目以降は、毛の状態を見ながら2〜6ヶ月の間で調整していくとよいでしょう。

間隔を守らない場合のリスクも理解しておく必要があります。

早すぎる間隔では肌トラブルのリスクが高まり、脱毛効果も低下します。

一方、間隔が空きすぎると完了までの期間が延長してしまいます。

計画的に、そして継続的に通うことが成功への近道です。

医療脱毛は、一般的に1〜2年の期間が必要です。

長く感じるかもしれませんが、施術を重ねるごとに確実に効果を実感できます。

予約の取りやすさ、日々のスキンケア、生活習慣なども考慮しながら、自分に合ったペースで進めていくことが大切です。

最後に、医療脱毛は医療行為です。

不安なことがあれば、遠慮なくクリニックのスタッフに相談しましょう。

一人ひとりの毛質や肌質、ライフスタイルに合わせた最適なプランを提案してくれるはずです。

正しい知識を持って、安全で効果的な医療脱毛を実現してください。

LIGHT CLINIC 総合監修医

吹田 真一

国立循環器病研究センター勤務を経てLIGHT CLINICを開業。